人们常说,我们的文化已经失去了它的根基。就像历史上许多时代和地方一样,我们的时代是个人人都做自己眼中正确的事(士师记17:6)的时代。所以我们可以这样说:这正是上帝最喜欢的时代,祂能在此刻再次证明,祂在基督里呼召的不是义人,而是那些失去了锚的人。

但在像这样的时代,以这种角度看事情并不是我们的本能。当道德每况愈下,当人们行为不端,我们首先想到的是用律法来敲打他们:“停止这样做!你应该如⋯⋯这样这样做!”。无论在家里还是在教会里,这确实是我的本能反应。我常常忍不住想把上帝当作盟友:“听着,圣经说⋯⋯所以你应该⋯⋯。”

因此,我完全理解那些试图呼吁让这个“道德正在失丧的文化”回归“圣经价值观”的基督徒背后的动力。但是,回归圣经价值观的呼声往往与试图操纵人们做出正确行为的企图连结在一起。例如,十多年前,佛罗里达家庭协会(目标是“捍卫、保护和推广传统的圣经价值”)曾引发的风波:他们向劳氏公司施压,要求撤下电视节目《全美穆斯林》的广告。

“圣经价值观”ㄧ词的使用主要符合政治保守派的政治议程。但圣经价值观并不属于保守派。因此,我们不时听到温和派和自由派同样呼吁根据“圣经价值观”做出政治决策,在这里,他们提及的“圣经价值观”指的是对穷人的关心、使人和睦⋯⋯等等。

时不时地,一些政治领袖也会加入使用“圣经价值观”的合唱行列,即使他们必须小心谨慎地用。英国前首相大卫·卡麦隆(David Cameron)当年在威斯敏斯特大教堂举行的圣经詹姆士王译本问世400周年纪念仪式上表示,“圣经帮助英国建立一套价值观和道德观,使英国成为今天的英国”,这番话引起ㄧ阵轩然大波。他认为,坚持圣经价值观可以对抗“缺乏任何真正的责任感或道德准则”的现象,这种现象最近让“一些银行家和政客漠视社会上其他人”。他还提到英国曾经历过的骚乱和“伊斯兰极端分子持续不断的恐怖主义威胁”。他说,“道德中立和被动性的宽容再也无法解决问题。”

见到英国人在短时间内经历了这么多事,我们当然可以理解他们的挫折感。同样的,当一些事件出现严重的道德问题时,我们本能地会想以道德律(或所谓的“圣经价值观”)纠正一切。

但这个策略似乎未曾奏效。首先,在宗教选择多元的文化或世俗国家(没有法定宗教)里,这种策略本身并不具有说服力。在这样的社会中,人们会质疑一种强势的宗教传统价值观。其次则是关于人性。你越是要求别人服从圣经价值观,人性就越有可能反抗这些价值观。去掉了“耶稣愿为罪人而死(并复活)”的框架,圣经价值观在不信的人耳里听起来不过是压迫性的ㄧ系列律法。

在教会里,情况则可能有所不同。首先,扎根于基督饶恕的框架下,谈论圣经价值观可能是有益的。因为圣经的伦理教导就会被视为“以爱为根基生活的指南”。这些价值观不再是一系列律法,而是作为被恩典救赎的人具体生活的方式。

但是,我们的本能仍倾向把这些有益的教导变成纯粹的律法,即使在教会内也是如此。我在自己的教会传统——圣公会中就看到了这种迹象。我们这些圣公会内的保守派一直坚持要求主教们在性道德问题上“服从圣经的权威”,当圣公会总会拒绝后,我们拿着圣经成立了自己的教会。

又或者应该说,成立了“教会们”。因为从那以后,我们又分裂成各种圣公会运动和分支教派。而分裂至今依然继续着,圣公会美洲传教会的八位主教辞去了在卢安达省的职务(在这件事发生的几年之前,他们曾公开承诺会顺服卢安达省的教区)。这些分裂向我表明,我们的动机也许不像我们起初想像的那样充满恩典。就我个人而言,我可以肯定地说,我的动机并非如此。因为我被激怒了,我再也无法忍受他人对圣经权威的不服从!

当圣经被人这样使用——作为单纯的律法——就会产生一种教会文化,在这种文化里,分裂及分裂中的再分裂持续发生着,即使圣经的权威不再受到威胁。

* * *

我发现一个有趣的现象,当我们保守派为“圣经的权威”或“圣经的价值观”辩护时,我们常试图让其他基督徒服从某些教义(如童贞女降生或基督的代偿赎罪)或服从某些道德规范(如禁止婚外性行为或看限制级电影)——我们将圣经当作让他人服从的筹码。

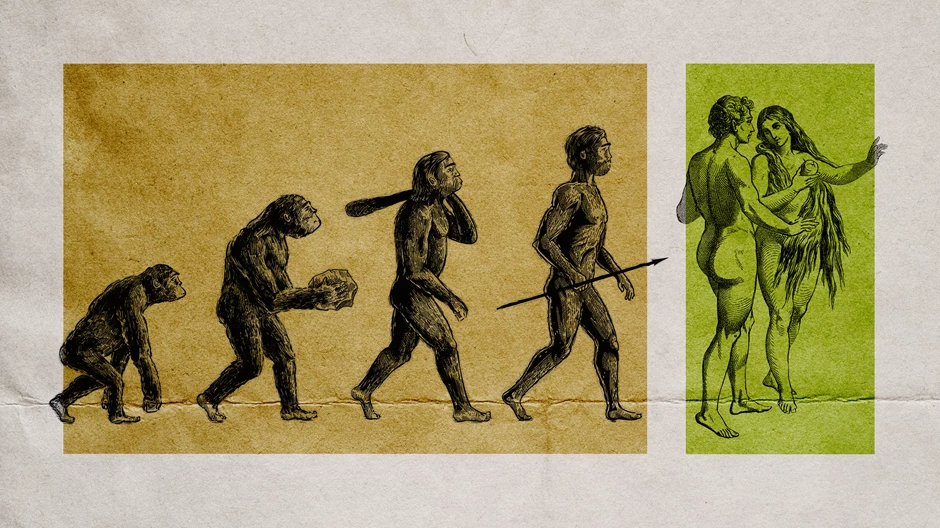

容我为自己澄清一下。我确实相信耶稣由“童贞女”所生、相信基督的代偿赎罪、相信性行为应发生在婚姻中的一男一女⋯⋯等等。我相信经典的正统教义和伦理,因为我相信它们是圣经所教导的,或是从圣经教导中推论而来的,我相信圣经是上帝神圣的启示。

但我并不认为圣经从根本上是个道德工具。与其说圣经是一本律法书,不如说它是一本礼物书;与其说圣经教导我们如何正确地生活,不如说它教导我们如何正确地与上帝相处、建立关系——因着上帝在耶稣基督里为我们所做的一切。

可以肯定的是,圣经在某种程度上是用来“教训、督责、使人归正、教导人学义”的,但圣经的目的并非让人们紧紧持守着规定,而是像保罗所说的,使我们“得以完全,预备行各样的善事”(提摩太后书3:16-17)。在我看来,如果圣经的教导能产生出“善事”,肯定是以上帝的宽恕为基础,以及耶稣基督为罪人而死并复活的恩典。只有在这样的基础下,我们的“善事”才是以爱为基础,才能结出圣灵的果子。否则,所有教导仅仅只是一系列的律法。

我相信我们受到律法的诱惑比我们愿意承认的多很多。我发现一个有趣的现象,当谈到圣经中关于上帝的爱的信息时,我们之中很少人会推崇圣经的无误权威或赞美它的神圣启示性。我很少听到人们这样说:“神在基督里叫世人与自己和好,不将他们的过犯归到他们身上(林后5:19)——我们可以相信这一真理,因为这是神无误的话语!”或是,“基督释放了我们,叫我们得以自由,所以要站立得稳,不要再被奴仆的轭挟制(加5:1)——是的,我们真的从律法中得了自由,因为上帝无懈可击的话语是这样说的!”相反的,我很常听到人们说:“你不能有同性恋关系,因为圣经这样禁止。”或者说,“你必须相信从童贞女而生这件事,因为圣经这样说。”圣经已不再是向我们启示好消息的书,而是一本道德之书。

当我们这样做的时候——包括我自己——我们无意间侵蚀了圣经的教导。整本圣经里至少有一个明确的信息,那就是:律法不能使我们成为义人。拼命遵守每一条圣经教导,或试图让别人遵守它,只会让事情变得更糟。事实上,宣扬律法及其权威——甚至是圣经的权威——会产生与我们意图完全相反的效果。正如保罗所说,律法只会唤起我们的“恶欲”(罗7:5)。当有人告诉我必须做某件事,必须服从某种标准或律法,我只会想反抗。这就是圣经关于人性的教导。我们在遵守律法方面的经验每天都在证实这一点。因此,我们越是把圣经当作律法的棍棒,人们就越会反抗它。

难怪每当我们把圣经当作律法书时,它都无法说服他人。也难怪它能如此迅速地在我们中间形成一种恐惧文化。我们这些以“圣经的权威”为基础建立新教会的人可能会开始想像:“我们现在必须格外警惕。我们必须互相监督,以免其中一人偏离圣经道德的轨道。”我们以圣经的权威作为我们分裂出去的理由,如果我们的人不再遵从圣经,我们的存在(分裂出去)就是个骗局。

这种情况一旦发生,就会造成教会中的人变得越来越互不信任、互相评判,以至于新的分裂几乎无可避免。从古至今的教会历史就是这种模式的见证。

解决这种情况的方法不是放弃圣经权威。我们新教徒不想放弃“唯独圣经”,也就是以圣经作为我们信仰和实践的准则。但圣经信仰的第一要义不是律法,而是恩典;不是顺服,而是饶恕。圣经的权威不在于它的命令和教义,而在于它所带来的令人振奋的好消息。如果你的信仰从教义和伦理的要求出发,你最终会得到一个令人恐惧、不饶恕人的教会,以及一个没人愿意与之有任何关系的上帝。但是,如果你从这个奇妙的信息出发——上帝为我们这些道德沦丧的人提供一位救世主! ——那么,各种教义和伦理道德就会自然涌现出来,这些教义和伦理道德能促进自由和新生命的成长(彼前1:13-15)。

马克·加利(Mark Galli)是《今日基督教》的资深执行主编。他是《混沌与恩典:发现圣灵解放的工作》(贝克出版社)。