身为一名刚迁居马来西亚的新住民,当我在2022年第一次见到大宝森节的仪式时,我非常震惊。男子的背部被金属钩刺穿,挂着装满牛奶的壶,三叉戟穿透他们的脸颊与舌头。信徒们用钩在背上的绳索和铁链,将轮子上的神龛拉到庙宇。

再过一阵子,在当年的中元节及九皇斋期间,我又见到华人邻居们用长钩子刺穿脸颊,在滚烫的炭火上行走,向他们的神灵表达虔诚之心。

身为一名在美国长大的基督徒,我对这些极端的宗教仪式感到震惊。在我的新家——马来西亚槟城——这座有着多元文化、多元宗教的州,约45%的人口信奉伊斯兰教,37%信奉佛教,8%信奉印度教,以及4%的基督徒。

当我逐渐与来自不同信仰的邻居相识,我开始理解这些宗教仪式背后更深层的灵性意义。在多数情况下,“穿刺” 是一种忏悔、奉献,或渴求祝福的表达方式。这些行为象征着信徒愿意付出一切,好与神灵建立连结。

同时,我也注意到,一些基督徒邻居同样渴望透过 “虔诚的行动” ——或许不是穿刺,但以其他方式——来寻求与上帝的相遇。

这并不令人意外。走在槟城街头,随处可见供奉神像的小神坛,无论是在商店还是街角,每天都有人燃香、合掌低头祈求祝福。在这样的环境中,我的基督徒邻居怎能不受到这种普遍的敬拜方式的影响呢?

然而,当我越深入思考其他宗教的敬拜方式,我越发感受到基督信仰的 “奇怪性”——及其美丽之处。

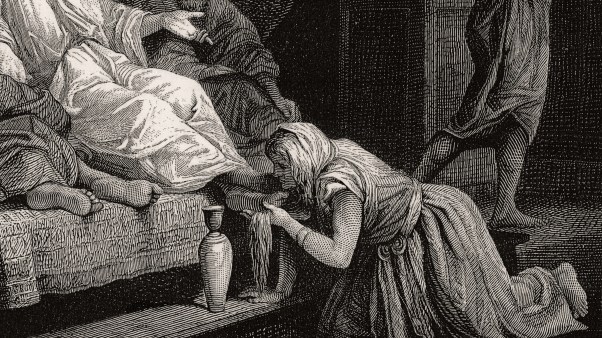

在我们尚未敬拜上帝之前,祂已透过耶稣的受难与十字架上的死亡来寻找我们、拯救我们。与其他宗教的穿刺仪式不同,基督双手及双脚上的钉痕,显明的是上帝为了领我们归向祂所付出的牺牲。

痛苦的虔诚行为

大宝森节 (今年在2月11日) 是为了纪念印度教女神帕尔瓦蒂 (Parvati) 赐予儿子穆鲁甘 (Murugan) 一把神圣的长矛 (Vel) 帮助他战胜恶魔苏拉帕德曼 (Surapadman) 的节日。

信徒们会背着 “卡瓦迪 (kavadi,意为重担)” 来寻求穆鲁甘的帮助。这些半圆形的木制或金属结构可重达30公斤,上面通常装饰着孔雀羽毛、鲜花和神像,架在信徒的肩膀上。

“背着卡瓦迪通常需要在身上穿刺/穿孔来将它固定在身上,” 马来西亚浸信会神学院世界宗教教授胡寿智 (Jeffrey Oh) 说。 “这种自我牺牲的仪式旨在战胜内心的魔鬼,并获得穆鲁甘的祝福。”

许多背负卡瓦迪的信徒表示,这个过程会让他们进入恍惚状态,因此感受不到疼痛。整个节庆仪式在48天的准备期结束后举行,在准备期期间,信徒们必须遵循特定的饮食、仪式和祈祷。

胡教授指出,这些穿刺行为也是一种赎罪方式,用以清除信徒的罪孽。在印度教信仰中,人们必须透过讨神明喜悦的行为,才能获得神祇的帮助,无论是为了今生的庇佑,还是来世投胎到更高的种姓,或什至达到摩揭陀 (moksha)——从轮回中解脱。

另一方面,对佛教徒、道教徒和信奉华人民间信仰的人而言,中元节的穿刺仪式则是一种标志,象征着被灵体附身,从而成为媒介来为信徒赐福。根据华人传统信仰,中元节期间,地狱之门会打开,让游魂野鬼在人间游荡。

为了安抚这些灵体并防止它们伤害家人,人们会供奉食物、烧纸钱和香,并以戏曲表演娱乐鬼魂。此外,这也是个向神灵祈求祝福及好运的时刻。

参与穿刺仪式的人必须经过严格的准备,例如禁食或茹素,好让灵体能显现于自身,使信徒们得以接受庇佑。

“如果说大宝森节的穿刺是为了 ‘忏悔、悔改或还愿’,那么华人传统节庆中的身体穿刺行为,则更着重于 ‘祈求顺遂、成功,或弥补过错’,” 曾信奉佛教及印度教的马来西亚牧师马克 (Mark Tan) 总结道。

穿刺仪式同样在九皇斋中扮演重要角色。这个道教节日通常落在9月或10月,信徒穿刺在身的不仅是金属长针或剑,甚至还包括旗帜、台灯、自行车,甚至其他日常用品。与中元节相似,这些穿刺标志着被灵体附身,成为媒介来为他人赐福。然而,胡教授补充道:“有些信徒会主动穿刺自己,作为虔诚与忏悔的象征,因为他们相信九皇爷能赐予财富与长寿。”

我和丈夫Tony讨论了这个现象。他是一位宣教学学者,最近刚写了一本探讨基督信仰与台湾民间宗教的书。他指出:“对基督徒而言,敬拜的起点是上帝——祂是谁,以及我们应当如何敬拜祂。但对华人民间信仰来说,敬拜的出发点是人:我们需要什么,以及我们如何满足这些需求。”

他强调,民间宗教的核心问题并非 “这些神祇是否是真的?” 而是 “他们是否真能满足我的需求?”

对基督信仰的影响

事实上,这种信仰模式并不限于来自华人民间信仰,或印度教背景的基督徒。许多基督徒——无论其文化背景为何——都深受这种 “透过表达自己的虔诚之心来获得上帝的祝福” 的思维影响。有些基督徒认为,透过长时间、辛苦的祷告或自我牺牲的奉献,可以提高上帝回应祷告的机率。

在《为神的荣耀》(For the Glory of God) 一书中,丹尼尔·布洛克 (Daniel I. Block) 写道:

今天,许多基督徒对敬拜的理解与异教徒并无太大区别,唯一的不同或许只是基督徒敬拜的上帝是唯一的一位神,而其敬拜形式在某种程度上根植于圣经的传统。这种敬拜方式与人们的日常生活脱节,成为一种基于对上帝的义务感,以及渴望赢得祂恩宠的宗教活动模式。

有时,异教崇拜模式对基督徒的影响细微得不易被人意识到。身为一名牧师及敬拜学教授,我经常遇到一种错误的观念,即 “敬拜是从人类寻求上帝开始,然后上帝回应。” 这种想法在许多敬拜领袖的开场词中表现得很明显,也反映在一些敬拜诗歌的歌词里,例如Hillsong的〈You will Come〉这样唱道:“祢会来的/愿祢的荣耀降临,回应我们的呼求。” 这类言词可能会让会众默默地误认,是人的寻求启动了与上帝的相遇,而非上帝首先主动来到我们中间。

确实,我们的上帝悦纳我们凭信心所献的供物 (来11:4),也回应我们的呼求 (诗 118:5)。但是,这些敬虔的行为并不是基督教敬拜的前提。上帝并不会因为我们没有先献上供物,就延迟施予祂的恩典与爱。与印度教诸神及华人民间信仰中的神祇不同,我们的上帝并没有等待直到我们先表达对祂的虔诚才施行拯救。

约翰在《约翰一书》4:10中写道:“不是我们爱上帝,乃是上帝爱我们,差祂的儿子为我们的罪作了挽回祭,这就是爱了。” 这段经文清楚地显示,上帝才是救赎关系的主动者。当我们尚未爱祂时,祂已爱了我们;当我们尚未寻求祂时,祂已来寻找我们。这是贯穿整本圣经的救赎模式,是上帝与以色列立约关系的核心,并贯穿基督教的敬拜方式。

康斯坦斯 (Constance Cherry) 在《敬拜建筑师》(The Worship Architect) 一书中写道:“上帝邀请我们来敬拜。敬拜不是我们创造的,也不是我们策划的活动。相反地,敬拜是当我们回应一位真实存在的神……当我们以越来越深刻的方式对上帝的邀请说‘是的,我愿意与祢相遇’时,敬拜就发生了。”

因此,我们的敬拜是对上帝所成就之事,以及祂的本性的回应。上帝创造了我们,并以祂的爱救赎了我们,因此我们敬爱祂。我们本该因自己的过犯而受惩罚、被刺穿,但上帝选择让祂的儿子代替我们受苦;耶稣背负了我们的痛苦,担当了我们的忧患,为我们的过犯被刺伤 (赛53:4-5) ——祂并非在恍惚的状态下为我们做这一切,而是真实经历极大的肉体痛苦、干渴,甚至被上帝离弃的感受。为此,我们的敬拜——祷告、唱诗、感恩及奉献——都是对上帝牺牲之爱的回应。

这正是基督教敬拜与其他宗教敬拜的根本区别:基督教的敬拜并非由我们的需求所驱动,而是我们对一位良善慈爱之神的回应——对祂前来寻找我们的回应。

马克牧师在回顾自己过去的信仰经历时说,“在印度教和佛教中,敬拜往往是一种负担,过程既繁琐且难预测结果,总是有透过供奉才能取悦神祇的需求,” 他补充道:“但敬拜耶稣自始至终是感恩的回应,因为祂已赐给我们在永恒里与上帝和好所需的一切。”

庄以斯帖 (Esther Shin Chuang) 拥有敬拜学博士学位,是位屡获殊荣的音乐会钢琴家、敬拜领袖,并在东南亚六所神学院担任教职。她与丈夫共同牧养马来西亚槟城的《乔治市浸信会》 (Georgetown Baptist Church) 。