维持未婚状态是件好事。

这句话不是我说的,而是使徒保罗说的 (哥林多前书7:8)。然而,尽管这些话出自保罗之口,我们今天却不太可能在教会讲台上听到牧者热情洋溢地宣讲这些话。

我不记得自己年轻结婚时对保罗说的这些话有太多印象,当时我刚从圣经大学毕业,那里的老师告诉女孩们,我们实际上是来攻读“太太学位”的,并开设了关于基督徒家庭和婚姻责任等课程。在那之后的岁月里,我听过无数个关于婚姻的讲道,有些人形容婚姻为“受造物的顶峰”,有些人则跟我说,每个女性“一生中最大的快乐”就是为人妻、为人母。

像我这样的经历并不罕见。教会里关于婚姻的课程十分普遍。基督徒有大量关于婚姻和传统家庭价值的出版品。调查显示,白人福音派基督徒确实比其他多数宗教团体更重视婚姻和孩子:他们认为婚姻对于“拥有满足的人生”很重要。《今日基督教》最近一篇文认为,若不是为了福音的缘故刻意选择的话,圣经里没有任何地方赞同长期维持单身。

保罗会如何看待这些对婚姻的关注及讨论呢?他会如何看待我们倾向于假定婚姻的经验是全人类性的,以及我们认为基督徒应该寻求婚姻,并假定婚姻是信仰生活的重要部分?

保罗可能会想知道为什么我们“如此关注这个可能与我们对主的委身相冲突的事”。他可能会说:别再一直谈论婚姻了,我认为这些单身男女如果不结婚,他们的生命会蓬勃发展。

但为什么今天的我们很难听到保罗的声音?

部分原因是我们习惯性地忘记保罗的身份:他是第一世纪巡回布道的犹太教师,透过文士书写热情、冗长,有时粗鲁的书信给他的门徒来分享他的愿景。我们习惯用“我们自己的形象”来想像保罗和哥林多教会的基督徒。

但哥林多教会的基督徒所拥有的人生选择与我们不同。在第一世纪的世界里,几乎每ㄧ个人都会在某个时间点结婚,“尚未结婚”的情况比今天要少得多。然而,导致人们必须结婚的压力同样意味着婚姻往往是非自愿性的,并且很少是终生性或浪漫的事。

在第一世纪,婚姻主要不是个人出于爱情的选择,通常是社会性和经济性的需求。根据罗马法律,女孩子12岁就可以结婚,多数的人在20岁之前就结婚了——好的家长不会很晚才为孩子安排婚姻。

屋大维皇帝颁布了鼓励早婚、快速再婚和增加生育的新法典。对许多身为奴隶的基督徒而言,禁欲是不可能的,因为他们对自己的身体没有合法权力,许多被奴役的妇女最终嫁给了她们的奴隶主,而且很可能在这件事上没有任何发言权。

虽然永不结婚的情况并不常见,但那个时代总有许多人处在“未婚/无婚姻的状态”,保罗教导的对象正是这些人。那个年代还没有与我们今日“单身”概念相对应的词汇,保罗书写的对象是“所有没有婚姻状态的人”。他为不同年龄、性别和关系状况的无婚姻者(包括丧偶者和可能已订婚者)提供指引,而不是以“出于xx原因尚且无婚姻状态”来区分。

当时应该有许多无婚姻状态的基督徒是20、30多岁的女性——有人估算,超过四分之一的罗马女性是无婚姻状态的寡妇,她们往往是在十几岁时与年长男性短暂结婚后,单身了几十年的年轻女性。

结婚年龄的性别差距也意味着,男性通常在20多岁或30多岁时会经历一段无婚姻状态的成年期。奴隶无法依法结婚,且他们的同居安排需要得到主人的许可,因此肯定有一些人渴望结婚,但还没有结婚或无法结婚。

因此,一世纪的一些基督徒会长期处于无婚姻状态,并且毫无疑问的,有时是出于一些他们无法控制的原因——尽管这些原因往往与我们今日的原因截然不同。总而言之,无论是第一世纪的婚姻还是第一世纪的单身状态(无婚姻状态)都与我们的情况不同,所以当我们发现自己的情况与圣经所涉及的情况不同时,不用感到太惊讶。

但我们不应仅仅因这种“不同文化背景”就得出伦理和神学上的结论。圣经经文没有明确针对我们的情况和类别给指引,并不代表我们的情况和类别就一定有问题。沉默并不意味着不认可。

当我们忘记自己的文化与圣经经文的文化背景距离有多远,径直来到圣经面前,期望快速、粗暴、直接地找到能回答我们现代人面临的问题的答案时,我们就会篡改、扁平化上帝的话语,强迫它来解决我们关心的问题。而我们将其扁平化后的形象将是我们自己的:我们想像中的保罗会像我们一样,为了某种缘故想要促进婚姻的价值,或者保罗会对那些让我们感到不安的社会变化同样担忧。

然而,不能因为我们的问题没有以我们所认识的方式或在我们的范畴内得到明确的答案,我们就得出结论,认为圣经的信息与我们的处境无关。我们应该做的,是视圣经文本为古老、复杂、具有道德和文化分量的文本来谨慎处理。

所以,保罗在这里想传达的讯息究竟是什么呢?

几乎所有的释经书都会告诉你,保罗在哥林多前书第七章的教导显然是对这ㄧ章开头第一节“男不近女倒好”的回应。哥林多教会的会众曾写信给保罗,他们可能在信里引用或重申他们的立场,其中用了一种委婉的方式来讲述性行为:一些会友认为(男性)禁欲是一种优越的道德实践。 (在ㄧ些英文译本里,如NIV版本,会将这句话加上引号,表示这节经文并非保罗的陈述,而是引述哥林多人的话)。

保罗驳斥了禁欲在道德上是无条件的优越的观点。他解释说,婚姻也可以是一种道德上值得称赞的做法,可以避免无节制和具破坏性的性行为(林前7:2-5)。保罗承认自己倾向于保持无婚姻状态,但也承认不同的基督徒有不同的恩赐(林前7:7)。有些人被神装备去结婚,有些人则被神装备过无婚姻的生活。神赐给基督徒许多不同为祂而活的方式。

在这章接下来的部分里,保罗考量了许多不同情境:如果你觉得没有性伴侣很难生活怎么办?如果你的配偶是非基督徒怎么办?如果配偶径自离开了呢?如果你已规划要结婚怎么办?如果你的配偶过世了怎么办?如果基督徒受了割礼、或未受割礼,或身为奴隶怎么办?

保罗说,在每一种情况下,基督徒都不需试图改变自己的状态,因为“在主里生活的方式”并不只有一种。反之,正因为这个真理,基督徒也可以接受改变状态。如果得到自由的时刻来临,被奴役的人可以使用这份自由。单身的人若决定结婚也没有犯罪,没有任何一种身份状态或生活方式是必要的,都是可以接受改变的,因为重要的是我们在基督里的呼召。

有些译本,如中文的和合本及英文NIV版本的7:20里,建议各人“留在上帝呼召他们时所处的身分(remain in the situation they were in when God called them)”,但这掩盖了保罗在此处的一个核心命令。我对第20节的翻译是,“留在上帝呼召你的身分里(remain in the calling with which you were called)”。保罗教导我们,在所有处境里,基督徒都必须紧紧抓住自己「在基督里」这个身分,并坚信只有“这个身份”——既不是婚姻,也非单身状态,更不是其他任何东西——才能拯救自己。虽然上帝为我们安排了特定的角色和环境,但这些都是可以改变的;而我们永远不变的使命是在基督里。

那么,如果我们在任何情况下都能为上帝而活,为什么保罗仍说没有婚姻的状态比较好呢(林前7:8)?这并不是一个不经意的评论,而是在整章中反覆出现的想法。许多人认为保罗的让步(林前7:6)意味着他认为婚姻本身是个例外,而不是常态。他在后面几节说,没有妻子的人不应该找妻子(林前7:27),也告诉寡妇,如果她们不结婚,会更有福气(林前7:40)。

保罗直接的比较已婚和没有婚姻的状态,并说没有婚姻的状态比较好(林前7:38)。他甚至两次用怀有“婚姻可能是种罪”的语气说话(林前7:28、36)!因为这两次他都说:婚姻不是罪。我们该注意的是,保罗会觉得自己有必要这样澄清,也许是因为他担心那些阅读他的指示的人可能会得出相反的推论(认为婚姻是种罪)——毕竟他是如此强烈地主张人们维持没有婚姻的状态。

保罗对此给了几个理由。其中一点是“基督徒在末世视角/世界观里”的位置:我们如今看待时间的方式已不再相同,这个世界现有的形式正在消逝(林前7:29-31)。所有基督徒都应继续正常的生活,但要在某种程度上超脱现世状态,承认现世状态的短暂性。即使我们结婚、悲伤、庆祝和做任何事,我们也不能过度投入这些活动里,毕竟它们都是暂时性的事(不会持续到永恒里)。

其次是,结婚意味着要承担更多这些暂时性的义务(林前7:28)。婚姻为人们带来新的忧虑和取悦配偶所需的关注力,使基督徒的注意力分散(林前7:32-35)。

鉴于这两个相互关联的理由——对新的世界(永恒)的盼望以及婚姻在我们短暂的人生里要求我们给予的关注力——维持无婚姻状态有实际上的优势。争夺无婚姻状态者注意力的事情比较少,因此保罗认为他们更容易保持对主的专一(林前7:35)。

但是,全心全意委身于基督是保罗为所有人设定的目标,而不仅仅是无婚姻状态的人。既然基督在世上的使命适用于所有基督徒,保罗在本章里试图为所有人减少在实践基督任务时实际上会有的限制和干扰。

他建议想要再婚的寡妇找基督徒结婚,也许是因为与你有同样使命的配偶会以实际的方式支持你的使命(林前7:5、39)。对于那些已经结婚的人,保罗建议双方同意暂时性的分居,以创造些毫无分心的委身事奉时间(林前7:5)。也许保罗建议那些“欲火攻心”的人结婚,是因为他们的性欲有可能会吞噬他们,和已婚夫妇的“烦恼”一样能分散他们的注意力(林前7:9、28)。

因此,保罗建议维持无婚姻状态是为了避免一系列特殊复杂的情况。保罗给的理由显示了他的目的:单身是为了“主的事”,是为了“讨主的喜悦”(林前7:32)。但请注意,这是一个开放性的叙述;保罗并没有具体说明他期待无婚姻状态的基督徒应达成哪些目的,如为教会工作、服事他人或传福音。

在这里,历史再次提供了指引。第一世纪决定维持不婚的基督徒通常不会在任何正式意义上将自己的生命投入教会服事。虽然此时禁欲主义的实践方式百花齐放,但直到几个世纪之后,才出现了像修道院这样独特的、自给自足的团体。无论不婚者有多少时间可以用于事奉,多数的不婚者都必须透过家庭或我们所谓的世俗工作来养活自己。

此外,保罗也没有在任何地方规定“不婚”是一种永久性的委身。许多人都无力做出这样的委身,甚至少数有能力这样做的人最终也可能结婚,这一点保罗也承认。 虽然保罗不希望基督徒为了改变 (身份) 而寻求改变,但他的教导里仍留有某种程度改变的空间。但不变的是,我们的呼召是基督,而不是我们的处境。

保罗引导无婚姻状态的基督徒保持未婚,就和他引导已婚者保持已婚那样,也和他建议被奴役者不要担心一样——他指导这些人如何在目前的处境中生活,并为未来的变化留有余地。保罗并不仅仅推崇那种为了福音的缘故而特意维持的单身,而是推崇一般意义上的单身状态,认为这对基督徒的生活是有益的。

我们今日对婚姻的关注度破坏了保罗的信息。当一些哥林多基督徒建议某种生活方式在道德上更优越时,保罗因相信上帝呼召的力量而反驳这种说法。如果我们随口就建议人们把寻找配偶放在优先顺序,我们很可能提出与保罗完全相反的建议:“不要找妻子。”(林前7:27)

我们多数的人都会结婚。如果没有婚姻,我们之中许多人会觉得解决性欲和这个世界的现实面非常麻烦。婚姻是一种行之有效的、符合圣经的方式来解决今世的问题,保罗在此说的话并不是我们需要听到的所有话。

创世纪提醒我们,独居/独处不是好事(就算是不婚者,总是独处也不太健康),这让婚姻在此生具有基础的地位,毕竟婚姻常是使人不独居的方式(但不是唯一的方式,共居公寓或教会传统上弟兄/姊妺共同生活的方式也能避免长期的“那人独居不好”)。虽然引用传道书9:9的话,我可以说,这世上没太多比和我的丈夫一起享受人生更美好的事了——即使我知道这婚姻无法拯救我的生命。我也希望你们像我一样,能在自己以及别人的婚姻中看到耶稣的影子,因为这些婚姻反映着基督和教会的一体性 (以弗所书5:25-33)。

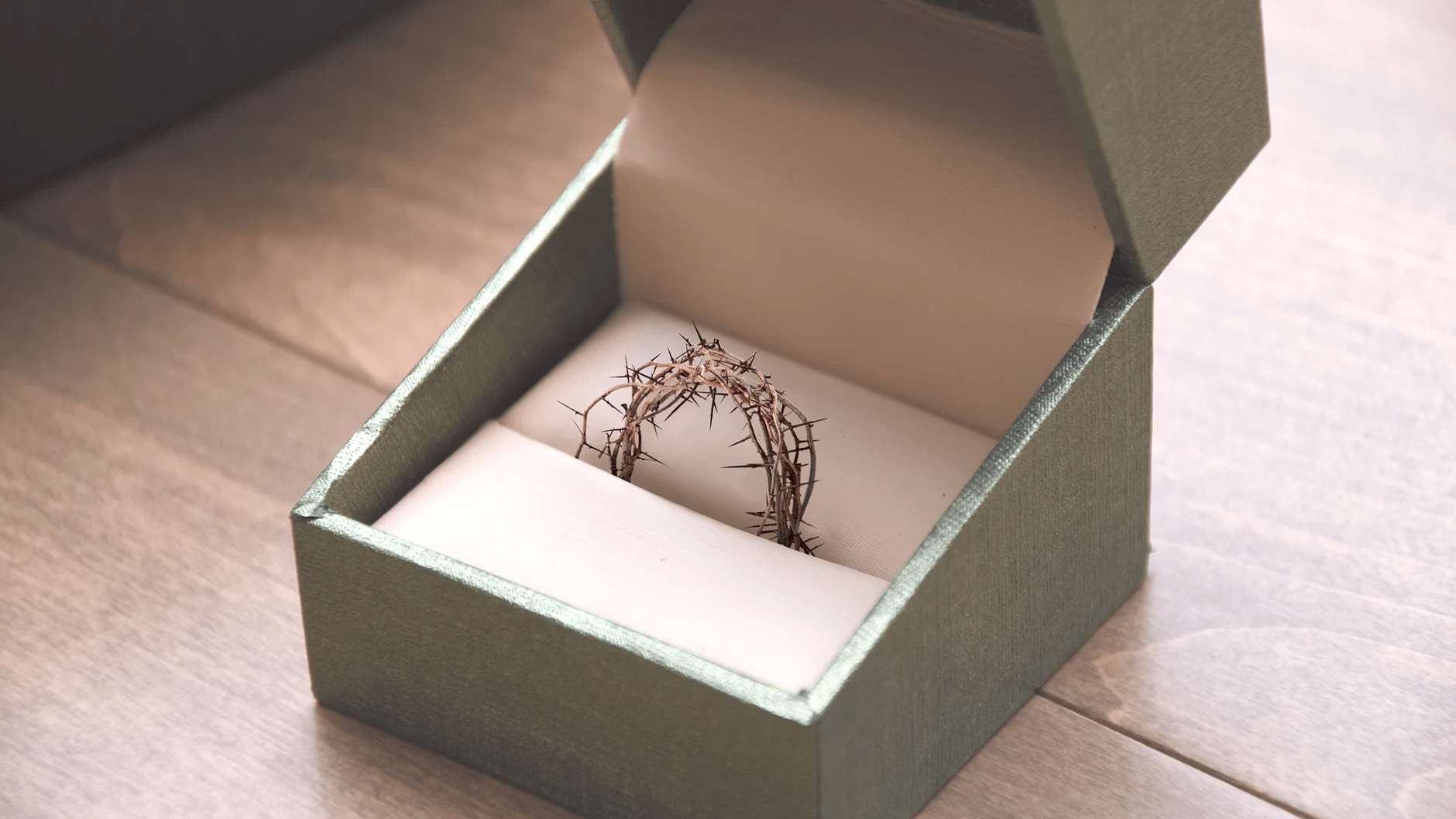

但是,让我们同样清楚地听到保罗推崇不婚/单身状态的声音,不要轻描淡写的迅速带过保罗的教导,也不要用极大声的“我们的世代跟他不一样⋯⋯”等说词来淹没保罗的声音。我们必须抵抗自己试图驯化保罗(以满足自己的需求)的冲动,严肃地回应保罗不断重复的教导:耶稣基督,被钉在十字架上,又复活了。

我仍然希望听到关于婚姻很美好的讲道,但也希望听到关于婚姻对许多人来说是多么令人难以置信的痛苦的讲道,以及关于婚姻会如何分散我们对基督的委身的注意力的讲道,还有关于我们都在等待新天新地的讲道。我们可以为我们的家庭喜乐,同时明确表示只有基督才是我们最大的喜乐。

同样的,让我们来聊聊单身状态可能会有的孤单和疲惫感,同时也思考单身的喜乐和它能给予教会的丰富礼物。让我和你分享一些单身基督徒的事迹:他们在从事繁忙工作的同时,帮助维持着那些没有牧师的教会;是一些单身朋友的友情支撑着我和我的丈夫度过艰难的时刻;让我告诉你们,一些单身人士能去到一些已婚夫妻无法去到的地方和在社会各个角落传讲基督。

让我们希望我们那些渴望婚姻的未婚朋友能够找到婚姻,但也让我们用他们“已经拥有信实于主所需的一切”的这个知识来坚固他们,为他们祷告他们能够留在基督里,并为有如此多人虽然没有婚姻,但找到了在基督里的全然满足而喜乐。让我们坚信,单身可以是美好的事,因为基督非常美好。

作者Annalisa Phillips Wilson在英国剑桥大学和WTC教授新约圣经。她正在撰写:《新约伦理:释经,经文,及应用》(Testament Ethics: Hermeneutics, Texts, and Practice)一书里关于哥林多前书第7章的的章节。该书将于2024年由 Eerdmans 出版社出版。