我发现今天很多关于性别的文章都很奇怪,既抽象又与世脱离。教会和我们所处的文化中关于性别的辩论常常围绕着对“权威”和“顺服”的关注,或者讨论性别是二元划分还是光谱的问题。

虽然这些讨论某种程度上可能有其价值,但在解决我们在这个“罪恶的世代”(加 1:4)所经历的因性别而痛苦的根源层面,这些讨论并没有走多远。提供抽象的原则忽视了一个活生生的人的人生细节,而这些细节往往是造成他最大痛苦的原因。

这也是为什么每当我们从神学角度思考性别议题时,千万必须小心谨慎,不要在理论与活生生的人之间划出一条清晰的界线。如果一个性别神学无法看到上帝子民敞开着的伤口,它就仍是脱离现实的、虚无缥缈的神学,无法对渴望有丰盛的生命、有性别挣扎的世界说出正确的盼望之言。

我亲身经历过这样的教训。在发表了一篇关于人类复活后的性别问题的文章后,我收到一位信实于主而且思想深刻的双性人的来信——她生来就有不同的性别发育模式——她问我她是否会以现在的性别复活。这个问题对她来说很重要,因为身为一个基督徒,复活的盼望对她而言意义重大。

对我们来说,“新天新地”(启示录 21:1)是基督信仰真理的一部分——这个真理阐述着上帝原先计划世界应有的样貌——不同于我们今日地球堕落的状态。末世并非某种与我们的普通生活毫无关联的遥远境况,末世定义了丰盛的生命应该是什么样子。末世论涉及的问题包括:“没有罪的破坏力的生命会是什么样貌?”、“上帝的公义完全展开时,这世界会是什么样貌?”、“我们的生命真正地丰盛、茁壮成长是什么样的感觉?”

我告诉我的学生,思索新天地的样貌有点类似儿童游戏“找出两张图片之间的差异”。透过辨识这个世界现在的样子与它将来应该有的样子之间的差异,我们能学习关于我们今日应如何过我们的人生、有什么样的行动。

如果说末世论让我们了解到受造物将会如何恢复它们应有的样子,那么关于末世“肉身复活”的教义应能让我们了解我们的身体应是什么样子。这意味着,我们对于肉身复活后的身体的看法,会影响我们对今世的身体的看法。

可以理解的是,那些对今世性别感到痛苦挣扎的人往往会用“复活”等词汇来形容当他们终于从痛苦中解脱出来(例如进行变性手术)后的感觉。透过将性别与复活联系起来,人类本能地设想他们的性别应该是怎样的——而这反过来又证明了我们用以理解性别的框架是如何被罪所破坏及扭曲。

基督信仰教导我们,当我们的身体在新天地中复活时,它们将成为它们在被造之初应有的样式,我们对我们全人得以被医治的盼望也将实现。但问题是,我们对“复活”将如何治愈我们在这个有着性别的身体上的破碎有不同的理解。

如果ㄧ个人的手臂被毒蛇咬伤,他似乎有两种选择:截肢或取出毒液。虽然两者的结果是一样的(把人从危及生命的毒素中解救出来),但实现的方式却截然不同:一个是切除,另一个是更新。同样的,当基督徒设想人们因性别产生的痛苦问题将会如何被解决时,常会总结我们的性别在新天地复活的肉身上可能是“被除去(不再有性别之分)”或是“被更新”。

询问我们的身体在新天地中是否会被赋予性别,就是在询问“上帝赋予我们的性别的终极医治及有着丰盛的生命应是什么样子?”。

虽然这个问题看起来似乎只在最近几十年特别重要,但事实证明,人们已经询问这个问题长达几个世纪——而我深信,我们如何回答这个问题,对于我们如何理解我们在今日以“有性别的身份”如何经历到丰盛的生命,有实际的意义。

在基督教历史和当代神学中,有个悠久而令人印象深刻的脉络,即设想性别救赎的最佳方式就是想像性别的去除。这个学派借鉴教父俄利根、尼撒的贵格利和宣信者马克西姆(St Maximus the Confessor)等人的观点,认为我们肉身复活后,不会再有性别之分。

根据这种观点,人类某些方面有着上帝形象的一部分,其他方面则与非人类生物共有,包括性别。事实上,这派神学家认为,性别是上帝预知人类会犯罪才赋予我们的属性。性别的目的是维持我们的生命,直到受造物最终极恢复的那日。因此,像性别、种族和残疾这类的属性——神学家们认为在今生为我们带来极大痛苦和挣扎的属性,在我们复活后将不再存在。

这些思想家以及那些重拾其思路的当代神学家们论证的基础为加拉太书3:28,“并不分犹太人、希腊人,自主的、为奴的,或男或女,因为你们在基督耶稣里都成为一了。”真正的创造是在基督里的创造——在基督里,他们从字面上推断,这意味着没有男女性之分。他们论证,即使性别原本是旧造的一部分,性别也不是新造物、新天地中应该存在的受造物属性。

近期一些神学派别甚至重新思考我们的身体起初被造的样貌究竟是如何。他们认为,也许创世记描述的人类样貌并不是我们一开始就该有的模样。因此,他们认为当救赎的计画完成后,性别等属性就会被取代——类似像孕妇装那样,虽然它们在某段时间内有用,但最终会变得不必要。

这种观点有许多值得赞赏的地方,尤其是它将性别与福音连结在一起。然而,对于那些因性别认同经历痛苦、挣扎或有任何其他负担的人,告诉他们他们的盼望在于“终有一日性别会被消除”,我觉得是一种自我否定。性别似乎是我们生命叙事中太重要的元素,无法只透过除去性别来治愈。此外,如果我们相信耶稣为我们带来对复活的期望,而如果祂是带着祂的性别复活的,那么我们为什么不会以类似的方式复活呢?

基督教传统的另一个分支可以追溯到爱任纽和奥古斯丁等教父,他们认为,我们会带着自己的性别复活,正是因为在基督里找到公义的盼望。奥古斯丁说,当人们说复活后没有性别时,可能夹杂着其他的意思——他们真正的意思是,每个人都将自动以男性的性别复活,完全模仿基督的样式。

正如奥古斯丁所说,“两性都将复活”,因为“所有缺点都将从这些躯体上去除,但他们的本性将得到保留”。既然“女性的性别不是一种罪”,也不是受造物的缺陷,那么女性就会以女性的身份复活。因为“女性⋯⋯和男性一样,都是上帝的创造物”。成为女性是造物主赐予的光荣礼物,是祂神圣形象的承载者——和成为男性一样。上帝透过治愈受造物的罪来使万物回到它们本应有的样貌,而不是透过消除受造物的本性。

因此,这种消除受造物所有性别面向的复活神学是一种抹杀式的神学,它使我们对因性别遭受苦难和不公义的哀鸣——如心理痛苦和被歧视——无法得到解决。复活并不是宇宙版本的“蚀刻素描”(Etch A Sketch),不是当上帝把一切都推倒重做一遍;复活是对已经被创造并被宣布为非常好的事物(创1:31)的神圣承诺——其中包括我们的性别。

爱任纽和奥古斯丁从花园的角度预想复活的样貌。起初,上帝的创造就像一粒种子种在大地上,本来想开花结果,长成参天大树(路13:18-19)。然而,这棵树却因罪而生病。但上帝没有用斧头砍它,而是从根本精心医治这棵树,并为此亲自付出代价。然后,也只有在那时,这棵树才会重新绽放。

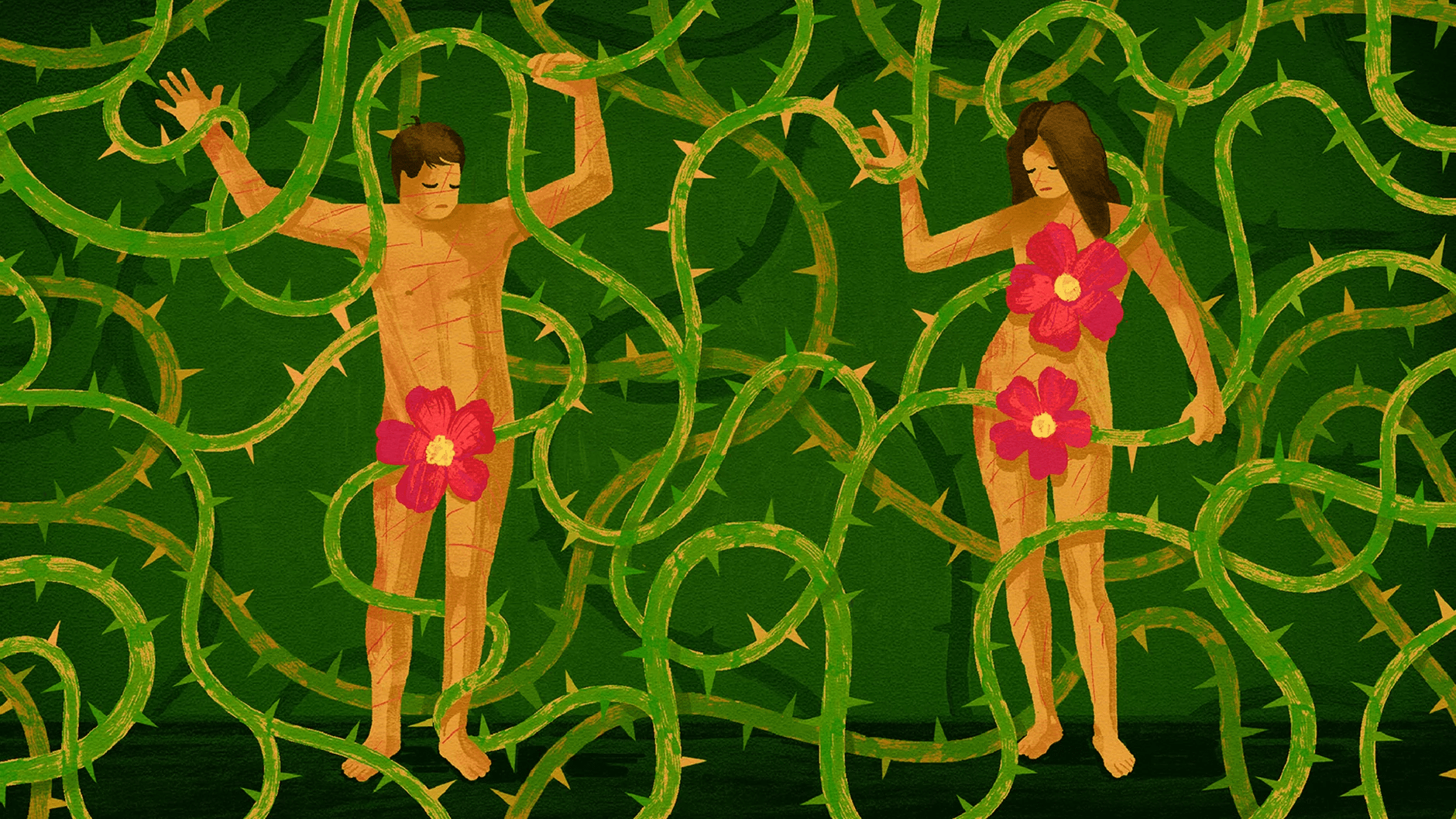

今天,性别是许多人痛苦和困惑的根源——我们的经验和性别观念都因罪而生病。在我们周围,我们看到性别歧视、性侵害和其他形式的伤害都在伤害上帝的创造物,尤其是女性。各种意识形态的基督徒都非常缺乏成为“基督般的存在”所需的美德——例如好好地倾听、展现温柔的同理心、在人们分享他们的性别经历时不轻易做出结论。

作为基督的身体,我们可以一起开始描绘一种生活,在这种生活中,与性别有关的不适当、不符合圣经的负担会减轻。教会内的人如何才能并肩同行——我们的愿景与信心、爱和盼望同步——并实践一个“基督的工作能照亮我们的性别角色”的叙事?这样的信仰实践首先需要我们恢复前面提到的美德:好好地倾听人们的故事,同理那些受伤的人,并坚信在上帝的国度里,不会再有因性别而产生的痛苦。如果我们将这些美德作为爱的表达方式,我们的基督教群体会是什么样子呢?

说到底,我确实相信我们在末世仍将是有性别的,因着基督的盼望经历丰盛的生命和公义。这种盼望之所以能持续,是因为我们坚信耶稣爱那些最脆弱的人,包括那些性别是其痛苦之源的人。

虽然我无法确定我的双性人朋友将会以何种性别在新天地复活,但我知道她在今世的身体是上帝今日能使用并帮助她与人建立情谊的身体。在万事万物的尽头,一个令人惊讶的性别消除及转换似乎与上帝救赎的行动不相符。

上帝尚未放弃救赎我们,上帝也尚未结束救赎我们的性别。即使是今天,上帝仍持续治愈我们的罪,让我们在此生预先品尝到身为复活的女性和男性的生命能如何丰盛的发展。

Fellipe do Vale 是三一福音神学院圣经与系统神学助理教授,着有Gender as Love: A Theological Account of Human Identity, Embodied Desire, and Our Social Worlds一书