我人生中有记忆以来的第一个回忆,是关于害怕的回忆。那时四、五岁的我一个人在卧室里,突然间有个感觉浮上来:要出事了。当我望着母亲在墙上画的粉红蝴蝶结时,我的心紧紧地揪著。那种深信未来会发生不好的事的感觉,在我的生理上也产生了反应。而这段回忆仅仅是我这一生与害怕的感觉对抗的开始。

魏乐德(Dallas Willard)说:“ ‘感觉’是个优秀的仆人,却是个糟糕的主人。”这也是为何耶稣吩咐我们“不要害怕”(马太福音 14:27)。圣经中最常重复出现的教导,就是要我们不要害怕,且出现次数频繁得以几乎完美的 “三段论推理” 的形式来呈现:耶稣说“不要怕”- 基督徒顺服耶稣-所以我不怕了;上帝这样说-我这样相信-事情就解决了。

如果事情能这么简单的话,该有多好。在我得了广泛性焦虑症(Generalized Anxiety Disorder)后,害怕以焦虑的形式伴随着我的一生。我觉得对焦虑最贴切的定义,就是 “对未来有着不间断且不合理的害怕”。每一天,害怕就如一颗球重重地击在我的胃上,又像一只蜂鸟嗡嗡地在我喉咙里拍动翅膀。我没有任何办法能马上从这样的感觉里解脱。我祷告求上帝“与我同在”,即使上帝已经与我同在,是我该去与祂同在。

尽管害怕的感觉总是不请自来,我逐渐明白害怕是一件礼物。害怕本身并不是我想要的礼物,但却是我天生生理上的一部分,纵使我使尽全力,仍无法摆脱它。虽然害怕会让我恐慌发作、让我感到无能为力及孤立,但每一次的焦虑都让我更亲近上帝,因为祂是伟大的安慰者。即使假设我现在弹一下手指就能永远摆脱焦虑的感觉,我也不会这样做。

我在这里

就像许多人一样,焦虑是生理上不受欢迎的乘客,我主要的害怕是关于未来:“一切都会安然无恙吗?”、“如果不是的话怎么办?”类似的问题反映出我大部分奇怪的想法,例如:飞机开进气穴里不只会造成这股乱流,还会让我们死掉;我的作家生涯来自于运气,一旦有人发现我只是假装看起来很厉害,我马上就会失去工作。我常常在害怕中感到孤独。这也是为何与他人分享我们的害怕,能在人际关系中带来最强大的连结感。当我们彼此都意识到“你也有这样的感觉吗?我还以为只有我会这么想!”时,能为我们奠下深度亲密关系的基础。毕竟在这个时代,即使只是在部落格上说家里水槽的碗还没洗,也会有人认为是一种软弱。

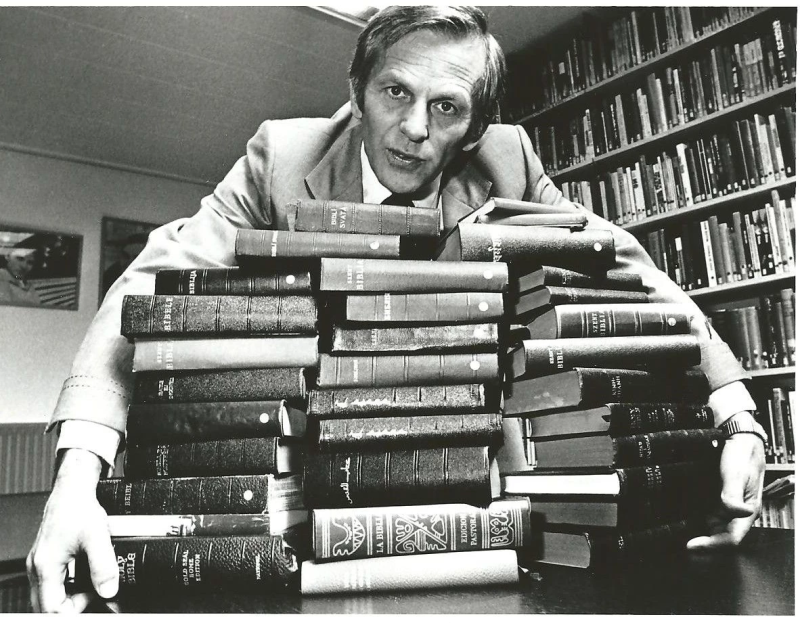

我年轻的时候,我的父母和我分享他们对于上帝的害怕。如果不是因为他们自然的在不同的时机聊著这件事,我无法确定自己至今是否依然是基督徒。他们其中一个害怕上帝不是真的、这世界没有绝对的真理、所有无神论的观点都是对的。另一个则不纠结于上帝是否存在,而是害怕关于上帝良善的本质。他们的说法都深深触动着我的心。无法完全理解上帝,就像美丽的交响曲尚未完结一样。但身为一个年轻的基督徒,我想要的不仅仅是确据,而是上帝的同在以及爱我的人的同在,以及他们让我即使对他们存疑及害怕,依然能有安全感。

即使假设我现在弹一下手指就能永远摆脱焦虑的感觉,我也不会这样做。

我怕的不是上帝不存在或是怀疑祂的良善,而是上帝与我之间的距离。我读圣经时因为带着“上帝离我很远”的滤镜,让我想去反抗那些强调“要与上帝有个人关系”之类的个人主义的论调。虽然我与上帝有个人关系,但我不知道如何调适我的想法,因为我总觉得,比起看顾我的日常计划或安慰我,上帝可能更关心叙利亚战争和营养不良的儿童。然而,我们在以赛亚书中读到,上帝回应祂的子民说:“我在这里。”即使是耶稣也会有觉得天父似乎不在身边的感受,但事实上从来没有一刻,当人们呼求上帝时,上帝不在。定期祷告的操练提醒着我,即使我觉得上帝很遥远,我也需要进入祂的同在,因为我的感受并不总是能反映出真实情况。

细小的线头

当我们知道自己害怕的是什么以后,我们的害怕能使我们更靠近上帝。害怕往往是促使我们采取行动的一大动力;当我们害怕一个不好的未来时,我们会有所作为,让现在的情况更符合我们对美好未来的想像。如政治家常谈到他们想留给子孙们的世界,因为他们担心如果不做点什么,腐败和贪婪就会污染一切。

害怕在个人层面上也能有作用。它可以是细小的线头,邀请我们进入祷告。圣经中有不少因著作者或诗人关注到自己内心的害怕,而写下的充满意义的段落,包括诗篇 23 篇:

我虽然行过死荫的幽谷,也不怕遭害,因为你与我同在;你的杖,你的竿,都安慰我。

“我不怕遭害”我这样祷告著。即使我真的非常害怕。我祷告希望在适当的时候,这段祷词能成为我的现实。

害怕本身并不好,但不是所有的礼物在一开始就是好的。近代神学家史密德(Lewis. B. Smedes)在《上帝与我》(My God and I)一书中描述身为一个满怀感恩的老人:“我们要感恩的是,当我们得到一份真正的礼物时,我们有识别力出它是一份真正的礼物的能力。 礼物不仅仅是一份我们平白无故得到的东西。” 这段话同样适用于苦难。我们有时必须受苦,才能使这“无故”的痛苦,转变成能使我们成长的“东西”。正如疾病或危机让我们的能力减弱,“害怕” 也让我能关注的事物范围缩小。我能关注的范围只有一个茶匙而不是一个盘子的大小,因此,当害怕使我意识到我需要上帝时,我一茶匙接着一茶匙,狼吞虎咽的搜刮关于上帝的一切。害怕是个很有用的近视眼,它让我的目光里只见得到上帝。

“安慰”(comfort)这个词曾经指的只有情感上的慰藉,与把自己裹在毛毯里之类的感觉无关。其拉丁文字根confortare中包含了“堡垒”(fort)一字,因此不难理解为什么诗篇作者会称上帝是他的“山寨”(fortress)。经常感到害怕的人都知道,我们需要一个能让我们带着问题逃去的地方。我们需要一座山寨。当我特别焦虑时,我经常从家里开 30 分钟的车到半月湾(Half Moon Bay),这个位在旧金山南边,有着大片海滩的小镇。我会坐在石头上,看着又大又汹涌的海浪一波一波地冲刷著巨大崖壁底端的海岸。虽然面对大海时感到渺小似乎是种陈词滥调,但人们很难没有这样的感受。

我想,从狂野的海洋中获得的安慰,类似于上帝让我体验到的害怕。无论是面对海浪还是面对焦虑,我都无能为力。它们时时在改变,且往往无法预料。但它们的存在是我的日常,忽略它会让我付上代价。就像冲浪者只有在了解海浪及其规律时才能进步一样,只有当我将注意力集中在害怕上,并正确地视之为我的仆人而不是主人时,我才能有所成长。

这并不是什么我练习一次后就能掌握得好,然后快乐度过余生的事。害怕的感觉常常主宰了我,我这一生都需要和上帝一起对付它。但现在,每当我害怕时,我会想到耶稣多次的邀请我们不要害怕。我问自己, 我在怕什么? 那位关心叙利亚难民和营养不良儿童的上帝亲自深爱着我,使我在焦虑中生出同理心及同情心。这是害怕为我带来的礼物。

劳拉·特纳(Laura Turner)是一名作家,现居旧金山。

翻译:思慕

校稿:Yi-Ting Tsai