耶稣基督在世上度过了33年,在其中大部分的时间里,祂是个默默无闻的人。这是个让人很难消化的事实。上帝的儿子来到一个破碎的世界,没有用祂的权能立即重塑它,而是选择深入其中,像我们一样的生活着。

祂是如此彻底地融入环境,以至于许多人未能认出祂的真正身份。祂大部分的人生平淡无奇,只有短短几年被记录下来。基督的生平仿佛只能由几个精心记载的片段窥看——马槽中的诞生、光辉灿烂的公开事工、十字架上的受难及改变时代的复活——分布在整整三十多年岁月的两端。

那么,耶稣在这漫长的时间里做了些什么?我们只能猜测。我们确实知道的是,当祂从这些未被记录的岁月中走出时,祂已完全融入自己的文化环境。祂引用自己民族的经典、遵守他们的传统,了解他们的律法以及人们对律法的争议性诠释。

无论祂还做了什么,耶稣显然专心参与自己所降生的世界,让自己受到宗教制度和统治结构的约制,即便祂知道这些制度和结构已病入膏肓。道,成了肉身,使徒约翰是这么说的。道,就住在我们之中。

如果你相信耶稣是道成肉身的上帝,相信祂既知晓世界的黑暗,也知晓自己有能力拯救它,那么祂 “使用时间的方式” 可能会让你觉得奇怪。祂甘愿与人类同行,至今仍是祂最令人深思的特质之一。

我之所以试图理解耶稣如何看待祂所处的环境,是因为我正在重新审视自己与祂的教会之间的关系。我原先所属的教会已创立13年,最后却因一场常见但仍然痛彻心扉的悲剧解散了。像这样的悲剧不断发生,导致各种教会的瓦解。但当你亲身经历到分裂时,这经历又如此独特于你且深刻地改变了你。

在这场教会分裂的诸多牺牲品中,包含了我所带领的种族正义事工。这个事工的建立过程,对我们的教会来说既充满争议,也极其漫长,就像许多福音派教会面对类似问题时的情况一样。当激烈的选举政治和疫情带来的生活重压并揭开早已存在的裂痕时,我开始听到一些说词——说这个事工正在加速教会的毁灭。

人们想知道我是否意识到,要求我们的教会群体思考种族议题,会带来多大的压力。尽管起初是教会领袖邀请我来带领这项事工,他们仍想知道,这个事工是否只是我个人的野心 (企图掌控讲台),以及我究竟是否是个真正的基督徒,还是个伪装者——试图将我的政治观点植入会众之中?而这些质疑来自我曾视为朋友的人。有些人对我和我的家人态度变得如此有敌意,以至于我怀疑自己与他们曾美好互动的回忆全是幻觉。

教会领袖因这场风波身心俱疲,最终做出行政决定,终止种族正义事工。我是在一次主日聚会上听到这个公开决定的,这不仅意味着事工的结束,也意味着我职责的终结,即刻生效。主日后,我传讯息给所有曾批评我的努力的人,请求与他们对话。当几位曾是朋友的人回覆并愿意见面时,我当天下午便驱车前往。我站在门外看着他们打开家门,在一阵简短的交谈后,门再次关上了。

我们教会当时还面临其他问题。几周内,这些难题迅速恶化,导致会众四散。我和家人开始拜访邻近的教会,思考我们下一步该往哪里去。一旦亲眼见证教会能对其成员做出什么样的事后,要再回去实在很难。但是,因着曾在那里经历到的温柔及友情,要就此放弃教会也很困难。在每个新的地方,我都强烈渴望找到归属感——却又害怕当真的有归属感后,会发生什么事。

我原本没有打算寻找新的教会。我还是个大学生时便来到这间教会,从未想过自己有一天会离开。我是在一个星期天早晨参加了教会在学校的娱乐中心举行的礼拜。那天,牧师的讲道是关于 “共同生活” 是基督信仰一种激进 (与众不同、正面的意思) 的呈现方式,以及基督是如何成为桥梁,连结我们之间的差异。

我深深地被这篇道感动,于是加入这间教会。吸引我的不只有教会的会众,还有他们所描绘的耶稣形象:一位早已超越世上所有敌对与分裂,邀请跟随者效法祂的救主。

耶稣是一个能在公开场合与撒玛利亚妇人讨论神学的人,在这个举动中,祂不仅颠覆了种族与性别的阶级,还让人一窥祂所宣告的王国的样貌。祂也是一个能毫不犹豫地走进圣殿,推翻兑换银钱之人的桌子,然后在刚腾出的空间里医治瞎眼的和瘸腿的人。没有任何根深柢固的人群分裂是祂无法跨越的,也没有任何破碎是祂无法修复的。

耶稣那耀眼而艰辛的良善令我着迷。祂指出,一个充满和解及公义的世界就近在咫尺,祂正在预备祂的跟随者进入这样的世界。祂祝福心灵贫乏的人、使人和睦的人、谦卑温柔的人。祂说,在祂的王国里,在前的将成为在后的 (太20:16)。

耶稣透过宣告另一个国度 “已然降临”,使人们可忍受当下的世代。对我来说,这意味着我不必接受这个世界现有的样貌。于是,在大学期间,我同样热衷于校园抗议活动及祈祷聚会。毕业后,我投身于非营利组织,从事与种族及经济不公相关的工作,并在夜晚和周末积极参与教会事工。我理所当然地认为,耶稣呼召我以 “活出ㄧ种和世界不同样貌的生命” 来对这个世界说 “不”。

我花了五年时间祷告,希望能透过基督教事工来推动公义与平等的工作。当我的牧师邀请我考虑这个种族正义事工的职位时,我视这为上帝所赐的机会。但当我的职责结束、教会瓦解后,我开始全盘怀疑自己是否真的正确理解了耶稣——甚至是否曾经理解过祂。

在福音书中,耶稣医治病人,使水变成酒;祂让暴徒放下手中的石头。祂不惧怕世上最无可撼动的现实,因为这些现实在祂手中变得柔顺可塑。这些关于基督的记载是我最熟悉的,也是塑造我成年后大半人生的叙事。

然而,在教会解散后,我重新阅读福音书,却被自己对基督生平的片面理解所责备。那些明显得胜的时刻,并不能代表祂整个故事的全貌。

耶稣被人热烈接纳的同时,也遭到猛烈拒绝;祂既受人敬仰,也让人惧怕、怨怼。有些人因祂的兴起而欢喜,有些人却密谋要毁灭祂。群众虽高声赞美祂,转眼间又呐喊着要流祂的血。祂允许这一切发生,明知这将导向何处。

耶稣被捕后,在审判中拒绝为自己辩护。祂被冤枉定罪,然后钉在十字架上。祂赦免指控祂的人,顺服行刑者。祂死了。祂那曾大有权柄的力量,在这一刻却全然收敛住。面对人类最极端的败坏,祂选择任其吞噬自己。

显然,祂并未选择改变每一个不利的处境。

我和家人探访新教会时,不断思考耶稣为何执意与那些会背叛祂的人同住,又为何拒绝逃离要捉拿祂的人。我开始对这ㄧ点感到莫名的烦躁。

也许,是因为我不安于耶稣那种 “刻意选择的软弱”。也许,是因为我曾经最喜欢的耶稣,是那位能带领祂的子民避开现世苦难的耶稣。

我想声称,自己对基督的忠诚纯粹出自崇高的信念,我想说自己对公义的热忱源自敬虔,我想说教会的崩解之所以令我痛苦,是因为我深爱这个群体——这些说法确实部分属实。

但我对耶稣 “约束自己能力” 的不舒服感,显示了我对祂的信仰里还掺杂了其他动机。我曾将祂的良善与大能视为一种证据,证明祂总会塑造出我渴望见到的现实。基督医治病人、洁净圣殿、教导撒玛利亚妇人——这些故事在我眼里,不只是种神迹,更是祂可以胜过身体的衰败、体制的崩溃及种族仇恨的明证。我曾相信,当祂的门徒面对并接受这些挑战时,他们也会在这些善事上得胜。

自从教会瓦解以来,我一直以为基督很快就会翻转这一切。我安慰自己:“祂很快就会修复我们,我们将继续未完成的工作。” 然而,在这段等待的时间里,我见到的却是更多间教会因公义议题而分裂,从挣扎着无法培育多元的会众结构,到无力应对教会内根深柢固的性侵问题⋯⋯等。我也见到这些教会明明出现了和好的机会,却鲜有人愿意抓住。如今,数年过去了,无论是我的教会,还是其他教会,都几乎没有修复的迹象。

我十分疑惑,这些和好的机会明明是基督 “介入我们之中” 的时刻。为什么祂不强迫我们回应祂呢?当我重新审视那些我所钦佩、并视为基督王国彰显的神迹时,答案却非常明显:没有任何一个神迹,是基督运用祂的权能操控人做出选择。

耶稣将祂自己交给这个肯定会残暴对待祂的世界,但所有证据都显示,祂从未试图保留一丝的自己不给这个世界。

祂在一个受罗马统治、被压迫的犹太女子腹中孕育,祂降生于一个以国家暴力镇压像祂这样的婴儿的帝国。祂来到世上最一开始的时光便充满敌意,即便如此,祂仍留了下来。

祂在父母的抚养下长大,祂爱他们,也明白他们终将无力保护祂。祂细心聆听宗教教师的教导,却也知道他们代表着一个腐败的体制,而祂将会起身挑战它。祂必然知道,这是个祂将会翻转并撕裂的世界,然而,这并未阻止祂深入其中,也未拦阻祂爱这世界原本的样貌。

祂曾多少次被诱惑,想要鄙视眼前见到的丑恶?祂曾多少次被罗马士兵拦下,被强迫为他们背负重担?祂曾多少次目睹祂的熟人做出残忍的事?

祂怎么可能明明如此深刻地认识这个世界,却从未想要逃离它?祂这样 “选择留下来” 想传递给我们的信息是什么?

基督在世上的最后四十天里,回答了以上这些问题。在祂复活后,祂回到这个杀害祂的世界。在祂升天前几周的生活,祂选择以初来时相同的方式度过——隐身于日常生活的节奏中。

《约翰福音》最后一章描绘了这样的场景:耶稣独自站在加利利海边,门徒却认不出祂来。祂在岸边等待他们捕鱼归来。这些在祂离世后抛弃祂、至今尚未道歉的人,上岸后看到的是已经燃起的火堆和食物。耶稣默默地服事,亲自为他们预备食物,并简单地对他们说:来吃吧。

在《路加福音》的结尾,耶稣与两个门徒同行,从耶路撒冷走向以马忤斯。祂聆听他们讨论关于那位被钉十字架的拿撒勒先知,以及他们对祂的盼望和失望。祂向他们解释圣经,告诉他们,为什么他们需要一位从起初就在世上受苦的救主。他们听了,邀请祂共进晚餐。他们抵达后,耶稣坐下来,拿起食物,祝谢了,亲手分给他们。

基督在升天前所做的一切,阐明了祂权能的本质:这个世界可以杀害祂,但不能使祂退缩。这个世界可以疏离祂,但不能熄灭祂的良善。使徒约翰称基督为 “道成了肉身”,说祂是 “照在黑暗里的光”,而黑暗不能胜过祂 (约1:5, 14)。如果说基督最初的日子让人疑问祂究竟想在世上成就什么,那么祂最后的日子便是答案:祂的生命就是那预兆和神迹,一个持续临在的神迹。

若基督的到来,仅仅是邀请我们超越这个世界,我很难想像教会未来的道路会是什么模样。我的教会——那个曾经如此敬虔、如此被爱、承载了我无数心血及心力的教会,最终仍被我们文化丑陋的倾向所侵蚀。如果基督的路径离这些败坏的人性 (并且没有任何一间教会或群体能完全胜过这些败坏) 很遥远——那么,跟随基督是否意味着要放弃对信徒“共同生活”的盼望?

这听起来是个合理的结论。要回应基督那激进良善的榜样,或许意味着我们必须割舍那些在道德上暧昧不清的牵挂。然而,这样的选择还不够激进,这种思维逻辑与我们文化中已普遍存在的思维方式并无区别。

今天,许多流行的、受人欢迎的理论都将“抽离”视为解决人际关系中固有问题的最佳方式。我们不需要基督的榜样,就能透过抗议或撤资来反对我们不喜欢的机构;我们可以切断有毒的人际关系;我们可以让孩子换学校。我们应该与世界保持距离,以便追求敬虔的理想——这类观念并不新鲜。但如果一个“研究了基督的生命后所得出的结论”与ㄧ个“不需认识基督便能得出的结论”相同,那么这所谓“对基督的研究”就还不够深入。

基督的生命过于独特,无法用任何不从祂而来的逻辑来理解或效法。从各方面来看,祂的生命像一道难解的密码:前30年仿佛虚度的人生、英年早逝,复活后做的事又显得与“神在人间”这个身份格格不入。除非我们假设基督打从一开始就在做祂应许要做的事——开创一个新的现实 (reality)——否则祂的生平将始终显得晦涩难解。

或许,这种崭新的现实、与世界不同的存在方式,最终体现在基督如何向祂的朋友表明自己的身份。在事工初期,祂经常宣告“天国近了”;在复活之后,祂似乎透过让使徒多马把手指探入祂的伤口来实践这句话。基督信息的总结,体现在一具满布伤痕的身体上:这个身体愿意被刺穿,再次献上自己。

无论我们如何诠释基督,都无法得出“远离世界”的结论。效法基督,意味着要以一种坚定不移、无止境的姿态,与他人共同生活。

讽刺的是,每当我重新与基督的子民接触时,我想要效法基督的决心就会动摇。我和家人开始加入一间新的教会,并试图与旧教会的成员重修旧好。这些互动虽然礼貌,但并不平衡,使我难以将基督充满爱的将临之举,与我们在一起时所做的一切联系起来。

我们与旧教会成员间曾经存在的善意的假设,大多已经消失。有些曾经的友情恢复了,有些则没有。每当想起我们过去的关系及现在的样子,我就会感到一股新的悲伤。人与人之间的信任竟然可以如此辛苦地建立起来,却又如此轻易地被瓦解,实在令我惊讶。

在我们新的教会里,尽管十分友善温暖且充满欢迎,我却无法想像再次投入同样的感情,却又可能再次失去它,以至于我几乎得出这样的结论——与上帝子民共度的时光,是否全是徒劳无功?

与教会建立关系有时是如此痛苦,我什至想说服自己:我并不需要教会,才能拥有健全的信仰。跟任何一群人在一起都能让我的信仰更踏实。然而,这个念头每次一冒出来,就会立刻瓦解。因为我深知:无论我多么不愿意承认,我仍然需要回到教会,因为教会是基督的故事最终极的试炼场。如果“基督的临在”能带来改变,我应该首先在那些自称跟随祂的人之中看见这种改变。

“回到教会” 是无法讨价还价的事。基督的故事足以使我屈膝敬拜,但如果没有一条将祂的生命与我们的生命连结起来的线,那么祂的良善就会永远停留在另一个维度,成为一个无法 “降临在地上 (我们的世界) 如同在天上” 的抽象概念。

在福音书里基督的奥秘,与今日教会的基督的奥秘之间,我认为我与使徒多马处于相似的位置。我望向教会,疑惑自己看到的究竟是什么?当多马面对复活的基督时,他或许也在问这个问题。

基督站在多马面前,身上带着肋旁的刺伤及双手双脚的钉痕。多马如何能够分辨,他所看到的是一具 “濒临崩溃的身体”,还是一具 “已经胜过腐朽、正迈向荣耀的身体”?这副身体应该被人们哀悼,还是应该被人们庆祝?应该埋葬掉,还是应该拥抱?

如果今日的教会是基督身体的延续,我能感受到祂被摧残的程度。

每一间教会,都不只被正在发生的争论深深刺伤,还承受着世代相传的敌意。同样地,当基督向多马展示祂的身体时,那副身体承载着祂所经历过的一切苦难。

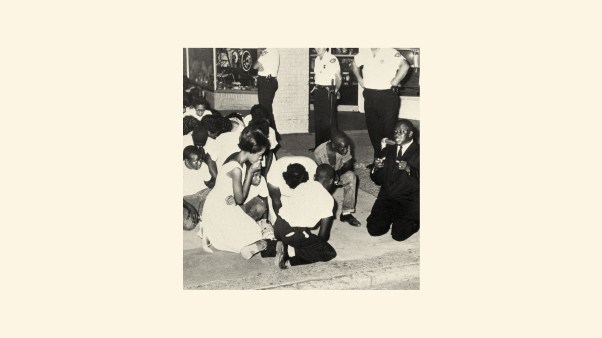

然而,基督身体的意义可能不只一种。我想到,在种族正义事工解散后,我接起一位朋友的电话,并驱车前往他家门口。我视这为自己与旧教会最后一次的互动,而这一幕在我脑海中反覆播放,宛如一场悲剧的结局。

我的朋友关上家门,我开车离去。但在此之前,我们曾短暂地面对彼此。我带了一份离别的礼物,他们道谢后收下了。我们本可以重新翻出所有的怨怼,也本可以选择再度争论,但我们克制住这一切,好好地道别。

我可以为那些与旧教会共度的岁月赋予多种叙事,而最严苛的说法都带有某种程度的真实性。最显而易见的叙事,会围绕着我们道德上的软弱,以及我们这个群体如何成为了一个让彼此失望的地方。但最完整、最全面的叙事,不仅仅计算我们自身的故事,还会计算基督的故事。如此一来,我们共度的时光不再被诠释为一场失败——而是个尚未完成的叙事。

基督在世共33年的生命,向我们述说祂叙事的全貌——祂既被这个世界深深伤害,又由圣灵复活。或许,祂的教会也是如此:既是我们人性不足的见证,也是那崭新存在方式已然降临的证据。上帝的子民,看起来就像一副破碎的身体,颤抖着迈向复活。

我们国家长久以来的种族问题仍未结束,没有任何教会能够战胜我们生于其中的历史。我与朋友们也无法解决这些问题——这些问题在我们出生前就已存在,也可能会持续到我们离世之后。

然而,在这样的背景之下,即便只是朋友家门口那场安静的交流,也呈现出一种微弱却无可否认的基督神迹的缩影:尽管发生了这一切,我们仍向彼此靠近。教会,尽管伤痕累累,并非我们白白耗费时间之地。如果基督的本质是 “临在”,那么在那一刻,我们曾一同触摸了祂。

Yi Ning Chiu在《Please Don’t Go》撰写通讯专栏。此前,她曾担任《Ekstasis》(本刊创意新生代项目之ㄧ)的专栏作家。