免费下载: 2023 将临节灵修阅读

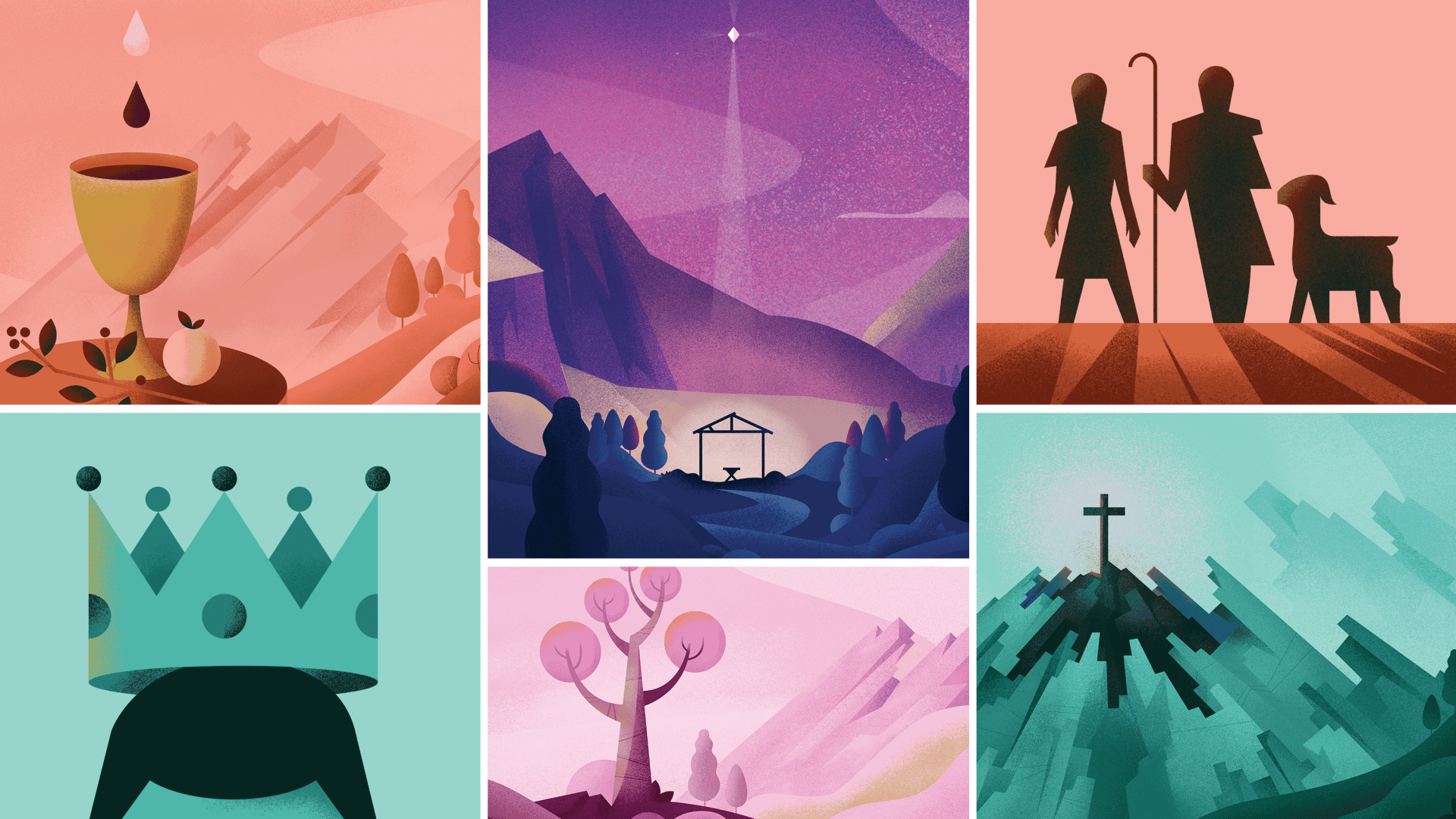

来自《今日基督教》的编辑和投稿人。《应许之子》是一组为期四周的灵修材料,帮助个人、小组和家庭走过2023的将临节。

来自《今日基督教》的编辑和投稿人。《应许之子》是一组为期四周的灵修材料,帮助个人、小组和家庭走过2023的将临节。

在CT的灵修资源里,我们会探索圣经里关于应许之子的描述,加深我们对我们所认识及深爱的救主的信心。每天的灵修会深入研读能让我们更多了解耶稣的关键经文。每周的主题则围绕在以赛亚预言中关于耶稣身份的一个核心层次。

第二部分

–

在中国应对经济困境、宗教限制和人口大规模外流之际,教会事工看到了机会。

左图:中国一间家庭教会。右图:中国警方准备突袭一个场所。

在中国的基督徒这几年过得很不容易。中国政府将宣教士驱逐 国门,加强对宗教的限制 ,并以紧迫的“清零政策”切断 与世界的联系。去年,日益增长的不满情绪引发 前所未有的抗议活动,政府最终放弃了疫情管制。

所罗门·李(Solomon Li)是一位海外事工领袖,服事于华人教会长达30年,今年终于有机会回到中国,这是自2020年疫情开始以来的第一次。 (由于存在安全顾虑,李的名字为化名。)

李与城里一个地下教会(家庭教会)网络中的150位牧师会面,并与《今日基督教》分享基督徒在后疫情时代面临的新挑战和新机会。 (本文内容已经缩简和编辑。)

中国的“清零政策”旨在透过严格的封锁和大规模检测将病例尽可能保持为零,该政策直到去年12月才结束。疫情对您所会见的家庭教会领袖有何影响?

总的来说,这让主日礼拜的举行变得更加困难,但他们之中许多人仍尽可能地有实体聚会。这也增加了团契和家庭探访的难度。人们担心聚集在一起会传播病毒。那是一段非常辛苦日子。

这些教会希望继续实体聚会的一个原因是,他们对教会论感到担忧:关于教会的教义是什么?以长远的角度来看,线上或Zoon的聚会是可以接受的吗?根据圣经,他们的答案是否定的。线上教会只是种例外选项。如果我们可以外出购物,那也许我们能提供实体主日聚会的机会。

COVID-19的大流行也与中国新的宗教政策同时发生。虽然清零政策影响到每个人,但对家庭教会更加紧缩和打击的政策为基督徒增加另一层困难。如果政府密切监视着你的教会,你很难恢复实体教会。甚至网路教会也很困难。

然而,由于中国教会数量众多,若要监控每间教会,成本非常高。因此,虽然有一些大型教会成为目标,许多其他教会在只有面临小困难的情况下仍能继续聚会。

在疫情期间,你听过哪些关于神如何在家庭教会里工作的令人鼓舞的故事?

我发现有些教会在整个疫情期间都有实体聚会——他们未曾停止实体聚会,哪怕只是暂停一次。我不知道他们如何做到这一点的,但这恰恰说明仍有这样的空间。我认为,教会在疫情期间的表现不是基于外在因素,而是基于内在因素:教会领袖在应对危机方面准备得如何?他们是如何理解“教会”的?他们如何调整自己,向羊群伸出手,带领及牧养他们?

疫情初期,一间位于大城市的教会于2020年2月开始聚会,当时只有17人。当我在七月拜访这间教会时,他们已经发展到有三个聚会点,最大的聚会点有150人(较小的聚会点有40-80名会友)。教会能如此发展的原因之一是人们的心仍然在寻求主、寻求敬拜。如果一间教会是健康的,并持续举行礼拜,人们就会来。教会的成长很大程度上来自其他教会会友的转移,但有大约20%到25%的参与者是非基督徒。

有时,教会无法举行实体聚会,尤其是疫情突然爆涨时,但他们仍有创意地建造他们的社区。他们要求不同家庭拍摄自己朗诵儿童教理问答的影片。然后,他们将影片剪辑在一起,在线上主日礼拜中播放,以增加彼此间的团聚感。

有些教会没有能力良好地照顾会友,或没有强大的神学架构来推展教会事工。于是,相对成熟的北京锡安教会前来支持这些教会,将它们带入锡安的大家庭。他们形成一个庞大的网路教会,有来自中国各地近万名的会友。同时,他们仍然希望肢体们能在地方教会有实体聚会。

每间教会都试图以不同的方式做事。这是一个整合的时期。有些教会越做越大,有些教会则消失了。

新闻报导经常提到,中国的“清零政策”对大学的打击尤其严重。同时,校园事工历来在向年轻人分享耶稣方面发挥着重要作用。这些事工在疫情中的表现如何?

大学是疫情管制最严格的地方之一,因为COVID-19可以在校园内迅速传播并影响整座城市。学生们就像被囚禁在校园里那样,没有人能接触到他们。有些牧师鼓励他们的学生每周都出来做礼拜。

总的来说,COVID-19和政府对教育的严格控制使校园事工的实际状况与过去截然不同。今日教会所结出的果子很多都始于1990年代和2000初年来自韩国和西方的宣教士在校园事工所做的努力。

但今天,政府对校园的控制非常严格。他们用脸部辨识技术来决定谁可以进入校门,他们教导学生拒绝任何宗教团体的接近。这使得校园事工变得非常困难。我们正在失去下一代,我担心教会增长的趋势会停止。

不过,还是有一些非常有创意的领袖在做校园事工。例如,去年夏天,一间城市教会派遣60名大学生到中国的五个城市进行短期宣教。他们与大约10000人分享福音。这是培训年轻一代的一种方式。我仍然看到这些非常有勇气和有创意的事工在进行,我们需要更多这样的事工。

离开中国数年后,当你回到中国时,最让你惊讶的事是什么?

中国人是如此坚韧。疫情和政治变革让许多人意识到,中国没有朝着正确的方向前进。但在这种情况下,人们仍得过着日常生活。

在外人看来,我们觉得中国变得非常政治化,但在日常生活中,许多人对此并不在意。有时,人们甚至会拿这个事实开玩笑。我真的很佩服中国人的韧性。但另一方面而言,如果他们不在乎这个国家发生些什么事,也会增加分享福音的难度。

一些伟大的基督教领袖的出现也让我感到惊讶。尽管很多事情都很艰难,上帝还是兴起了具有宏大愿景、极大热情和敬虔品格的领袖。他们很努力分享福音,照顾羊群。他们的带领使教会不断成长。看见基督的复活在他们生命里如此真实,让我很感动,圣灵的工作是真实的。

这真的让我充满盼望。我认为很多人对中国持悲观态度,但我认为现在是过去三十年来中国最充满盼望的时期。我曾问中国的牧师们:你愿意待在一个完全现代化、发展健全但福音空间狭小的社会,还是待在中国这个一切都充满不确定性、多变性和挑战性的社会——在过去的150年,上帝不断在其中为福音创造更多空间的这个中国?这里有这么多人渴望学习,渴望听到福音。

随着中国社会的变化,基督徒该如何改变传福音的方式?

我认为我们需要对不同的人“说不同的语言”。有些人无论周围发生了什么事,都会继续前进。然而,另一群人正在离开中国,因为他们无法忍受中国的现状。他们想保护自己的财富和子女的未来。也有一些人是为了理想离开中国。[去年,有10800名百万富翁离开中国,根据Henley and Partners的数据,预计2023年还将有13500名百万富翁离开中国。]

因此,我们可以接触到的第一类人是那些理想主义者,他们对国家的希望破灭了,正在寻求答案。第二类人不是理想主义者,但他们非常担心自己的安全。这两类人都是海外华人教会应该预备传福音的对象。

当我们与他们交谈时,我们需要让真理平易近人且具有实际意义,而不是高谈阔论,讲着深奥的神学。我们需要有真诚的心灵交流。否则,人们会说:“这和我的日常生活有什么关系?”

中国的人口外流对家庭教会有什么影响?

许多基督徒离开了中国,尤其是教育程度较高、资源较丰富的基督徒。一位牧师告诉我,去年他的教会有八个家庭离开了中国。另一位牧师感到气馁,因为有三位重要的教会领袖离开了中国——他们曾承诺愿在同一座城市的同一间教会里同生共死。这些人的离去对教会领袖产生巨大的影响。他们需要重新思考:教会的本质是什么?他们倚靠着什么在建造教会?

这样的人口外流如何为美国和世界各地的华人教会带来机会?

挑战正在于:有这么多基督徒前来。你不需要分享福音,不需要去传福音,人们就会走进你的教会。

想像一下,你的教会现在有100 人,一年后就会增加到180人。这完全改变了你的人口结构。这会对你的教会文化产生什么影响?这对现有的教会来说是个巨大的挑战。

然后,当中国的牧师试图在海外建立新教会时,他们会认为自己可以做和在国内一样的事。然而,在一个新的国家和文化中,情况是不一样的。你以权力主义的方式建立教会的做法在泰国不会像在中国那样奏效。在了解新文化的过程中,他们需要适应许多变化。

美国的华人教会领袖需要了解当前中国大陆的文化,以及这些中国人移民到美国的原因。相同的语言并不代表你真正了解他们。这是一个巨大的机会,但还有很多工作要做。

我仍然充满盼望。在过去的150年中,中国经历了所有这些国家级的灾难,但在这一切中,福音从未停止过,教会从未停止过。希望目前中国文化经历的震荡能为福音打开大门。

翻译:Yiting Tsai

我们的事工及果子与我们是否“参与在基督里”密切相关。

随着COVID-19逐渐成为过去式,我开始对过去几年的事工进行冷静的反思。 2020 年8月,我的人生陷入困境。那时我身体疲惫不堪,情绪低落,无法好好处理人生。我和妻子在2018年9月刚建立光明城市教会,COVID-19的封城自然引发我们对于教会能否在大流行病中存活下去的恐惧。

我过去曾有的一些焦虑和忧郁的症状开始复发。我意识到,当时我的焦虑和疲惫情绪的主要来源是我身为牧师所感受到的“表现”的压力。从我如何讲道、我们的聚会有多大的影响力,到我如何领导团队、主持会议和牧养会众,我不断根据我的表现来评估我的价值。我采取了一种没有续航力的事工模式,尽管这种模式普遍存在于教会。

当我与这种疲惫感搏斗时,耶稣这段珍贵的话充满了我的灵魂:“常在我里面”(约翰福音16:4)。这句话虽然简单,却蕴含了整本新约圣经最深刻的神学教导之一:参与在基督里。

“参与在基督里”意味着我们借着圣灵的力量,经历到基督与天父的关系。也可以说,是基督的生命在我们身上的重现。基督与天父的关系至少有三个特点——祂与天父的亲密关系(约翰福音1:18)、在天父面前的平安(约翰福音14)以及从天父而来的满足感使祂感到知足(约翰福音5:19)。当我经历着这个艰难的服事季节时,我开始想:“经历到基督与天父这等关系的体验肯定能对我的苦闷有什么启示吧?”

我在这段时期所学到的正是我想与你们分享的:理解事工最好的方式就是,视事工过程为基督在我们生命里面重复着祂的生命,而身为牧师,当我们有意识地感知著祂的同在来服事时,我们将感到最大的安息、最大的平安和最大的满足。这样一来,事工就成了我们参与在耶稣与天父关系里的背景。

耶稣在约翰福音里常这样说:“你们若认识我,也就认识我的父”(14:7)。 “人看见了我,就是看见了父”(14:9)。 “你们若遵守我的命令,就常在我的爱里,正如我遵守了我父的命令,常在祂的爱里。”(15:10)。卡尔·巴特(Karl Barth)也这样形容:“当耶稣基督呼召我们并被我们切实聆听时,祂赐给我们圣灵,以便在我们身上重复祂自己与天父的关系。”

虽然这听起来不错,但有许多障碍阻挠我们难以这样看待事工——我们倾向以事工来定义我们的身份、确立我们的价值、以及达到自己目的的手段,或认为事工就是向他人传递关于上帝的知识。

当事工是“基督在我们里面重复祂与天父的关系”时,是祂对盟约的信实定义了我们的身份,而不是我们在讲台上的表现。是上帝无条件的认可确立了我们的价值,而不是人类善变的赞美。在事工里追求祂的目标的自由取代了追求我们自己目标的压迫感。由上帝持续不断的同在行动支撑的事工所带来的平安,取代了靠着我们的努力驱动的事工所带来的负担。专注于亲身经历对上帝的认识,取代了我们为向他人充分传递上帝的知识而感受到的压力。

如果我们真的视事工为基督在我们生命里重复祂自己的生命,我们的事工看起来会是什么样子?

它会意味着我们能以“意识到上帝的同在”来取代焦虑。就像劳伦斯修士在《与神同在》一书中所写的,这意味着“在上帝神圣的陪伴中找到恒久的喜乐”。也意味着相信保罗得到的启示:“我的恩典够你用的,因为我的能力是在人的软弱上显得完全。”(林后12:9)。也就是活在对上帝完全的依赖下产生的真正的谦卑之中。

如果基督与天父的关系是我们所渴望的(与天父的亲密关系、在祂面前的平安,以及从祂那里得到使我们知足的满足),我认为在事工中有三个优先顺序的变化是必要的。

在建立教会的初期阶段,我很容易沉迷于效率。我能多快完成这件事?有没有更快的方法?有什么工作需要委派?我能委托给谁?然而,若与上帝有亲密的关系,我们便不会这么着迷于效率。

亲密感需要时间;它成长速度缓慢,无法催促或很快就得着它。当我们的注意力分散时,几乎无法培养亲密关系。参与在圣子与天父之间的关系是令我们愉悦及享受的事。但这在“快速完成”下无法达到最佳效果。而且谁会想这样做呢?难道我们不愿意在主的同在里,因着与祂的亲密关系及平安而感到满足吗?难道我们不愿意有意识地服事着主吗?

当我们优先考虑亲密关系而不是效率时,我们会发现这个真理:与上帝一起做的事情再少,也比我自己一个人能做的事多。

“好好表现”的压力是我们在事工里享受上帝同在的最大障碍之一。这种内在的自我质问:“我做得好吗?”把注意力转向我们自己,而不是上帝,当然也离我们面前的教会肢体更远了。

当我们把注意力转移到上帝的同在时,我们对自我的关注就会得到修正。我们会再次看见那些我们奉差遣服事的人。我们不再专注于焦虑的准备,而是与真理交流:“上帝,祢已经给了我此刻所需的一切。我来这里是为了他们,而不是为了我自己。我要在祢的力量中,而不是在我的软弱中完成这件事。”

也许,把注意力放在使别人对我们深刻印象,而不是尽力模仿耶稣,是我们经历基督的生命的最大障碍。在《向下的移动——基督的舍己之路》一书中,卢云(Henri Nouwen)说:“我们的行为就好像知名度和臭名声是我们做事的主要衡量标准。”我的工作有价值吗?如果听众很少,浏览量没有暴长,追随者没有成倍增加,我的服事有价值吗?

卢云指出,这种“让人印象深刻”的需求与我们的利己主义和自我认同密切相关。 “对许多人而言,‘被人看见、被人称赞、被人喜欢和被人接受’几乎变成了同一件事。如果没人关注我、感谢或认可我的工作,我算什么呢?”不幸的是,我们越没有安全感,就越急切地需要让人印象深刻。这就重启了整个令人精疲力竭的事工模式:我需要让人印象深刻,因此我必须表现得更好,而为了表现得更好,我必须变得更有效率。这是个无情的循环,几乎没有能休息、平安、与神同在及与神亲密的空间。

卢云说,解决方法是模仿基督无私的行动方式——“向下移动”。这才是真正的自由。向下移动是基督来到这个世界的方式,祂摒弃自己神圣的特权,以仆人的身份行走在我们中间(腓立比书2章)。祂从刚强走向软弱,从丰盛走向贫乏,从宝座上的荣耀之袍走向十字架上的赤身露体。当我们摆脱使人印象深刻的压迫性追求时,我们才能自由且无私地以服事他人为导向。

参与在基督里,就是要像基督道成肉身的方式那样生活——借着向下移动改变我们的世界。在追求“成为无”的过程中,我们为上帝留下让祂能“成为一切”的空间。当我们清空所有我们自认应该成为的一切,并让上帝用祂希望我们成为的样貌来充满我们时,我们就找到了服事神国度的最大的自由。

艾克·米勒(Ike Miller)是《借着光看见》(Seeing by the Light)一书的作者,拥有三一福音神学院(Trinity Evangelical Divinity School)的神学博士学位。他是北卡罗来纳州达勒姆光明城教会的主任牧师,与妻子莎伦和三个孩子住在那里。

从台湾热门影集《人选之人》思考基督徒在大选时期的政治参与。

2023年Netflix热门影集《人选之人—造浪者》播出之后在全球华人中引发热烈回响。戏剧问世的时间点,巧妙地与2024年台湾总统大选连结;耐人寻味的是,剧中的总统当选人,也在现实生活中成为2024年台湾总统大选的副总统被连署人,寻求连署以参选副总统。撇开争议不谈,在戏剧定位上,这部影集借着政党幕僚人物面临与经历的挣扎,不仅带领观众一起思考民主在亚洲的发展过程,也探讨每一个角色在面对家庭、职场、自我价值定位之间的摸索与挣扎。

当代文学评论大师萨依德(Edward Wadie Said,1935~2003)在《世界,文本,批评者》(The World, the Text and the Critic)中,思考理论在不同的时间与空间的旅行中衍生的各种变异。思想、理论,甚至信仰,随着人的旅行,对话与文字的交流,在不同情境、时代下,不断产生进一步的实践与转化。在这个过程之中,思想与理论也开始旅行,由一个人分享给另一个人,从一个文化脉络走进另一个文化脉络,从某个历史时代流传至另一个时代。

随着十八世纪末的法国大革命,二战后殖民地独立运动,到冷战后期台湾在从戒严转型进入民主政体,民主浪潮在时间与空间的旅行中产生变异,形塑台湾今日的政治风貌。影集《人选之人》所呈现的,即是民主浪潮进入台湾后,从一件不合身的西服,经过三十多年处境化的修改与剪裁,与在地文化价值观融为一体,成为独树一格的台式民主。

与多数民主国家不同之处,除了左倾与右倾,保守与自由外,台湾的政治发展始终与历史纠结的统独议题绑在一起。而戏剧给予人最大的自由,是可以跳脱现实的框架,去思考政治的本质与核心。 《人选之人》编剧在接受媒体采访时,曾经提出一个假设问句:如果台湾可以跳脱统独问题,政治局势与民主会有怎么样的可能性?如果台湾可以跨越统独的困局,会在各种不同的议题之中如何发展?

在这个设想之下,他们在戏剧中创造了一个平行时空,一个不必因为统独分裂的台湾社群,单纯按角色的需要与际遇,探讨政治光谱中的环境永续、多元性别、家庭分工、废死等议题。也因为专注在这些议题的发挥与剧中人物故事的纠结,剧中许多理想与生活状态的实际挣扎,也呈现出来。

剧中一个强调两性平权、家庭价值的政党候选人,她的幕僚却必须为了竞选过程里高强度的工作需要,牺牲家庭共处的时间与配偶的工作权益;在一个强调环境永续发展的竞选活动,却发现活动所准备的是免洗餐具;在被学生挑战到废死议题时,政治人物碍于讨好中间选民而不敢表态,只能以打太极的方式搪塞问题。理想的社会公义如同遥不可及的月亮,现实则是为了生存不得不妥协的卑微人生。

在某种程度上,不管立场如何,左倾或右倾,自由或保守,政治人物是否也如同《人选之人》剧情中的人物:高喊着公义的口号,却为了生存而过着矛盾而卑微的人生?

英国作家毛姆(William Somerset Maugham,1874~1965)在他的小说《月亮与六便士》(The Moon and Sixpence)中,以法国后印象派画家高更(Eugène Henri Paul Gauguin, 1848~1903)为原形展开创作:原是证券经纪人的主角史崔克兰行至中年,决定顺从内心对于艺术的追求与渴望,在梦想与现实间,选择了抛妻弃子远离家乡;在物质与心灵间,选择舍弃一切到南太平洋的大溪地岛与当地原住民一起生活,以获取创作精髓中的自由灵魂;在月亮与六便士间,为了抬头一瞥的美丽月亮,不惜将自己过往既定俗成的世界完全推翻。

也许有人说,孤注一掷地追求月亮是过度自我与自私,终日为六便士而折腰是盲目与媚俗。其实,不管是站在台面上的政治人物,或是隐藏在办公室里的政治幕僚,甚至是每一个在选票的迷惘抉择中举棋不定的芸芸众生,在我们真实人生里的大半节奏,并不是成就解锁的高光时刻,而是时不我与、有志难伸的困兽之斗。

而民主政治,在某种程度来说,是一个充满故事与悲喜的群体,在人生的月亮与六便士间,所寻找出来的一种调和,一份弯弯曲曲的坚持,一场有热情有失态、有坚持有让步的妥协,一曲被难以名之力量所操刀主导、不得不顺势起舞的华尔滋。

但是,从信仰的角度来看,上主或许并没有要我们纠结于现实与理想之间,我们在信仰中多数的角力,是来自自身罪性的挣扎,胜不过试探的无力,活不出上主心意的挫败,以及在寻求上主呼召过程中的迷惘与悖逆。基督徒的拔河不单存在理想与现实间,更是在上主与自我间的拉扯较劲。

在《月亮与六便士》中,还有另一条副线:两位师出同门的医生,在每次生命价值与呼召的寻求中,做出了截然不同的选择:医术高超的亚伯拉罕选择顺从内心深处的呼召,放弃伦敦的优渥生活与大好前程,到亚历山大港成为朴素的检疫员;而医术略逊的卡迈克尔,则是接替亚伯拉罕的空缺,妥妥地成为人生胜利组。

小说中叙事者如此反诘:”从事自己最想做的事情,生活在让自己开心的状态底下,自己过得心安理得,这样算是把人生给搞砸了吗?还是成为知名的外科医师,年收上万英镑,取得美娇娘,这样就算成功了吗?我想,这取决于你赋予人生的意义,你对社会的要求,以及你个人的要求。”高贵与粗鄙间的界线其实如此模糊,失败与成功,本来就没有普世的定义。

萨依德在《世界,文本,批评者》之中如是说:”想法和理论,与人和批评学派一样,是会传送的,由人传给别人,从一个情境传送到另一个情境,从某个时代传给别的时代。文化的、知识的生活通常借想法的这种流传得到滋养,也往往借如此流传而延续……这种移入新环境的动向绝不是畅行无阻的。它必然包涵与起源点不一样的再现过程与制度化过程。”

1789年法国大革命爆发后,左派以降低与弱化过往专制政府的限制和干扰为诉求。进入二十世纪上半叶,工业化国家经历经济萧条之后,左派渐渐转型为要求政府适度介入保护弱势族群的社会自由主义,右倾政党则反过来强调资本主义市场经济和个人权利,反对过度介入的现代福利国家。

跳出《人选之人》为观众保留的平行时空,台湾的左右政治议题发展相当受限于统独纷争。隐藏在统独框架中,面对潜在战争的恐惧,不安蛰伏在台湾的人心,迫使人以恐惧的角度来看世界。一个国家的政治格局,也是如此深刻地影响一个民族的灵性生活与价值判准。基督徒在这个充满焦虑与恐惧的政治氛围中,我们的呼召并非靠着拉拢依靠某一个政党来实现政治理想,而是可以承担灵性塑造的领袖角色。

沙漠教父庞蒂古斯(Evagrius Ponticus,345~399)称默想为”看到事物真正本质的视野”(theoria physike)。在默想之中,我得见事物真正的本质,领悟事物之间真正的连结。在一个充斥恐惧与焦虑的国度之中,成为一个基督徒,在上主面前的静默,祷告与安息,可以使我们认清仇敌的诡计,放下自以为可以借着体制来控制这个世界、人与事物的谎言;察觉我们与他人的伪善与包装;认清政治不是被利用来使某一个个体或群体的权力无限上纲;深邃地理解到,人不是一张张可以被恐惧或煽情操纵拉拢的选票,每一张脸孔,都承载着上主丰盛无比的荣美。唯有这样的觉悟,基督徒才有可能在参与政治事务的过程中,不流于媚俗与趋炎附势,找到属于自己的施力点与发言权。

《人选之人》中刻画着每个政治幕僚面对生活的挣扎、失败、无奈、和解与得胜。每一个政治人物,都犹如站在屋顶上的小提琴手,在拉出悠扬的乐章的同时,也必须在屋顶上保持平衡,不致粉身碎骨。某种程度来说,基督徒也是如此。面对2024大选,在怀抱上主同在时,也同时思考我们在政治中的困境与局限;投入我们对每一个生命最真实的关怀,却又同时警醒面对自己内心图谋大事的野心;诚心为登上高位的人祝福,也去陪伴不体面的失败者经历上主的安慰。

犹如庆典狂欢的选战即将开始。然而,在这一场疯狂的集体崇拜中,亲爱的基督徒,愿我们在上主面前的静默与领受,成为这个世代里,一声旷野的呼喊,一盏点亮了的明灯。

王敏俐,德国慕尼黑大学政治学硕士、台湾卫理神学研究院教牧辅导硕士生。

本文为CT中文与台湾《校园》杂志合作的文章之一。首发《校园》2023年11/12月号。

华人领袖说,“由于历史和语言的因素”,教会对未曾按牧过的牧师和女性皆使用这一称谓。

美加华人浸信会联会(CBFUSA)在一份官方声明里表示,由于语言、历史和文化等因素,美南浸信会华人教会的女性职员使用“pastor(牧师)”的职称,但这并不代表其有全教会范围的权柄。

相反的,根据CBFUSA董事会于11月3日发表的声明《女性于事工禾场:角色和职称》,“Reverend(牧师/教士)”这一职称在美南浸信会华人教会里代表权柄,通过按牧授予且仅限于男性。

CBFUSA联络人阿莫斯·李(Amos Lee)告诉浸信会新闻社,考量到2023年的美南浸信会年会上投票“牧师”头衔仅限于男性的共识,此份声明是为了向美南浸信会基督徒说明华人基督徒在使用牧师职称时所面临的特殊情况,

“我们认为有必要澄清华人浸信会(其中多数隶属于美南浸信会)的特殊情况,即我们对在教会里服事的牧师所使用的职称,以避免美南浸信在‘女性牧师’议题上对我们的立场产生误解,”李说。

“还有一点是,因为我们希望美南浸信会的领袖能够考虑并意识到美南浸信会大家庭里的多样性,由于历史和文化等因素,这个大家庭里有些人有独特的做法及细微的差异性,尤其是在语言方面,有些词在翻译时会“丢失”它的原意。”

根据官方声明,以至少五个中文词汇及其英文翻译为依据,今日的美南浸信会华人教会里,女性有着牧师(pastor)、传道人(minister)、传教士(evangelist)、教师和“圣经女性(Bible woman)”等职称。此外,由于CBFUSA最近对未受按牧的传道人(minister)采用牧师的称谓,因此中文的传道人一词也被译为牧师。

“这种做法与是否顺服圣经的教导无关,而是因着历史和语言的因素。此外,浸信会基于地方教会有自治权的原则,允许个别教会根据历史和语言在其地方处境里实践男性为首/领袖的个别做法。”

声明写道,多代以来。女性在中国教会事工里扮演着重要的角色,因为中国第一批悔改归主的人里有多数为女性,她们对传福音和建立教会具有重要影响力,“就像腓立比的吕底亚。”

“由于宗教迫害及缺乏成熟的男性领袖,女性在历史上在传福音、教导和门徒训练方面有着关键的角色。今天,在中国的教会和包括北美在内的华人教会里,这种情况依然存在,女性在男性主任牧师的领导下,在女性、儿童、青少年、行政及其他事工中担任牧者的角色和照顾的责任。”

李说,有数个美南浸信会华人教会使用牧师(pastor)一词来称呼各种在事工禾场上的女性,但具体数字不详。

对讲中文的会众来说,放弃使用牧师(pastor)一词会带来文化上的困扰,但CBFUSA让每个教会就牧师一词做出自己的决定。

“对我们来说,英文中译为‘牧师’的这个词最能描述我们对神的仆人在教会里扮演的角色的理解。无论他们担任什么角色,他们是上帝教会的牧羊人。”

“我们不会强迫教会做出任何改变,他们可以自己决定,但我们在英文字里找不到任何一个能最好地描述她们在历史上、神学上和语义上所扮演的角色。”

继7月3日美南浸信会全国非裔美国人团契(National African American Fellowship of the SBC)发表的公开信后,美加华人浸信会联会(CBFUSA)是第二个就“女性在事工中的角色和头衔”议题发表声明的美南浸信会族裔团契。

2023年在新奥尔良举行的美南浸信会年会的代表们认定,基于有两间教会因有女牧师而与美南浸信会没有友好合作关系,因而修订《浸信会信仰宣言》2000年版的第六条,明确表示“根据圣经标准,牧师/长老/监督的职称仅属于男性”,并且透过美南浸信会宪章第三条修订的首次投票,明确指定只有“根据圣经标准来雇用男性作为任何形式的牧师或长老”的教会才能被认定为与美南浸信会友好合作的教会。

年会的代表们也批准成立一个由男女两性组成的研究小组,以探讨与美南浸信会友好合作的界定因素。该小组负责在2024年向年会代表报告其研究结果。

点击此处见《美加华人浸信会联会》的完整声明。

如果台海的紧张关系导向战争,台湾的基督徒在“爱我们的仇敌”与为正义而战之间应该如何权衡?

2021年夏天,美国民意达到一个新的里程碑:根据芝加哥全球事务委员会(Chicago Council on Global Affairs)的一项调查报告,如果中共武力犯台,超过一半的美国人支持美国出兵保卫台湾。

之后,随着台海张力持续加剧,以及美国支持乌克兰抵抗俄罗斯侵略,美国人对台海战争的看法也开始动摇。尽管对美国来说,台湾与中国的冲突是一个非常严重的问题,美国人对美国政府针对台海冲突应该采取什么样的政策,看法并不一致。

美国在这议题上并没有按照政治党派或宗教归属有清楚的偏向划分。尽管民主党和共和党在很多议题的立场上都非常两极对立,但论及台湾问题,调查表明并没有明显按党派划分的站队。美国人愈来愈视中国为敌对国家,也愈来愈担心北京会武力犯台。但政策上的模糊不清并非只是美国政府的官方策略。美国政府对台海议题的想法确实是模棱两可的。美国基督徒,包括福音派,看法跟其他美国人一样多元含混。

中共如果攻击台湾,美国到底应该及能够做什么呢?这对于美国政治来说是一个很开放的问题。而台湾基督徒应该做什么,则是一个更难于回答的问题。

观察过去两年台、美、中之间的关系,确实令人心忧。大多数冲突升级的事件,也许本来是可以避免的。美国总统拜登粗心大意的措辞及美国政界人士具有挑衅性但最终非必要的访台之旅,加剧了美中关系的紧张,也没有能够实质提升台湾的安全。

但与此同时,美国政界普遍预设美国跟中国的军事冲突在所难免,而美国的政策制定者和政界人士都花了太多时间宣传中国的威胁,却没有花足够的力气采取实际的措施来预防武力冲突。到台北摆个姿势照张相,为自己的政治品牌增添光彩是容易的,但要阻止核武大国间公开爆发会让全世界被搞得天翻地覆的战争,则需要长期、走走停停又常常令人沮丧的努力,因此也是更困难的。

令人担忧的是,目前的台、美、中关系的样貌看起来更像是政治学者所谓“安全困境”的经典案例。正如哈佛大学国际关系学者史蒂芬.华特(Stephen M. Walt)在《外交政策》(Foreign Policy)杂志撰文解释的,当“一个国家所采取的增进自身安全的行动—建设军力、提高军队的警觉性、建立新的联盟—往往会让其他国家感到更不安全,并让它们也以同样的行动回应”时,安全困境就产生了。

华特举了几个当代安全困境的例子,其中一个就是北京最近的一些行为:“中国把美国长期以来的地区性影响力政策—特别是美国的军事基地网络和海军及空军力量的部署—视为潜在的威胁。”而中国也因此以自身的地区性军力建设作为反应。

当然,这“让中国的一些邻国(包括台湾)感到更不安全。这些邻国以‘彼此在政治上靠得更近’、‘更新跟美国的关系’以及‘建设自己的军力’来回应,而这更导致北京指责美国在组织、指挥一系列‘遏制’中国的行动,企图让中国陷入永久性的脆弱之中。”

结果便是“加剧恶性循环的敌视,让双方都感觉彼此的关系每况愈下。”

这是很严峻的前景。更严峻的是中台之间或中美之间,甚至三方爆发战争的可能性。 2022年,美国智库“策略与国际研究中心”(Center for Strategic and International Studies)的兵推中,探讨美国介入假想的中共武力犯台将带来的后果。结果是中共将战败,但美台亦将为它们的胜利付出惨重的代价。一份军演报告的结论是:一场像这样的冲突“将很可能落入一场大规模的战争”。死亡人数“无论以任何现代的标准来衡量都将是史无前例的”,而且不排除双方使用核武互相攻击的可能性。

但至关重要的是,认为战争绝对不可避免的预设,是错误的。紧张、竞争,但实质的和平共存的可能性仍然存在,正如过去几十年的共存。对于美国人来说,维护和平需要朝着谨慎与克制的方向,做策略性的调整与重新定位,重新致力于与台北和北京的工作层面上的外交关系,并远离螺旋式加剧彼此敌对、无法维护美国或台湾安全的政治表演。

在神学院读书那段时间和其后一段时间,我是一间门诺会(Mennonite)教会的成员(即便今日在不同教会聚会)。跟其他重洗派(Anabaptist)一样,门诺会相信基督徒应该认真且照字面意义去理解和遵行耶稣要我们“爱我们的仇敌”的教导(太五43~48)。

我们也相信“仇敌”的范畴不但包括烦人的家庭成员,或者政治上的竞争者,也包括国家意义上的敌人—那些会给我们带来真正伤害的敌人。我们相信(我至今仍然相信)耶稣要我们拒绝暴力,即使这样的抉择代价高昂。因为那不是我们自己选择的,而是耶稣为我们选择的(罗五8;雅四4)。

比如,十六世纪的荷兰重洗派基督徒德克.威廉斯(Dirk Willems)拯救那因信仰将其追捕入狱、却不慎落水的狱卒。最终威廉斯仍被逮捕,被处以极刑。

然而,即使有上帝的帮助,爱仇敌仍是不容易的,因为这不是我们的本性。它不是在我们需要行动时可以简单下决定的事情。当我们面对仇敌时,当我们处在愤怒、惊恐或痛苦中时,“爱仇敌”需要成为我们本能的反应,而不是行动的选择。

我们也许会说,有人打我右脸,我可以连左脸也转过来由他打,我不会还手。但是直到敌人第一个巴掌或拳头打过来,我们不可能知道我们的反应会是什么。

我在门诺会的一位老师曾经说,他相信耶稣呼召他遵行非暴力原则,但如果有强盗要来杀害他的妻子或孩子,他不知道他会如何反应。他只能希望并祈祷,他能“像基督一样”反应。他只能祈求上帝透过使他成圣来预备他,好叫他在暴力的日子来临时,本能的反应会是“效法他儿子(耶稣)的模样”(罗八29)。

对居住在富裕且现代化国家的人来说,这样的暴力攻击也许永远不会临到。在这样的情况下,我很容易“站着说话不腰疼”,奢谈基督徒“爱仇敌”的呼召,和培养和平的本能。作为一名美国中产阶级妇女,我的本能也许永远没有机会经受检验。

但是在台湾,武力攻击很可能会临到。如果台海的紧张关系导向战争,台湾的基督徒该如何回应?

我并不预期所有的(甚至大多数的)台湾基督徒会认同我上面所说,关于耶稣要我们“爱仇敌”具体意味着什么。我明白很多忠信的基督徒对“爱仇敌”命令的解释,跟我或者其他重洗派基督徒的解释不同。也许你并不确信耶稣是在呼召我们采取非暴力的行动。如果中共真的入侵台湾,也许你会拿起武器保家卫国,用武力还击入侵者。

按基督教可敬重的“正义战争理论”(Just War Theory),你们的自卫毫无疑问是正义的。而且,即使我相信耶稣要求祂的跟随者放下武器,如果你到时候没有放弃武力,身处和平与安全的处境、在八千英里以外舒适地写文章的我,也很难定罪、指责你。我自己也不知道如果中共军队武力威胁我的家人、生命和家园,我会怎么做。我只能希望并祈祷我的反应能在一定程度上“像基督”。

这也是我对台湾基督徒的期望,和要为他们祷告的。但我首先希望及祈祷战争永远不会发生。即便目前情势已经非常严峻,战争也远非必定爆发。求主怜悯。和平非常不易,但在过去还是维持了很多年。如果上帝允许,我们祈祷和平能持续更久。

邦妮.克里斯蒂安(Bonnie Kristian)是《今日基督教》(CT)创意与书籍编辑主任。

翻译:Sean Cheng

本文为CT中文与台湾《校园》杂志合作的文章之一。首发《校园》2023年11/12月号。

饥饿的羊也有可能变成狼,我们会是那头狼吗?

在与彼得最后的谈话里,耶稣问彼得是否爱祂。 “是的,主啊!”彼得说,“祢知道我爱祢”。耶稣回答:“你喂养我的小羊”(约翰福音 21:15-19)。于是彼得顺服耶稣,除了向犹太听众忠实地讲述耶稣的生平和事工,他还跨越文化界限,向外邦听众讲述耶稣。教会成为一个跨越种族、语言和地理位置的多元异质群体,并因着这样的见证不断成长,喂养每个种族、每个语言的人。

今天的基督徒延续着初代基督徒的任务,努力使耶稣的见证进到每个文化里,西方教会也不例外。但有时,我们的努力可能超越了适当的界线。当耶稣和祂的教导变成精心设计的充满属灵意涵的家具、商品,由大家喜爱的教会名人推销时,或是当专业设计过的热门敬拜歌曲主要是让其制作人获益,并成为满是商机的品牌一部分时,我们该问的是,我们成就的究竟是什么样的任务?

我们如今为主做见证的方式,也许无形间已把本该献上给耶稣的转归给了自己。我们也许不再喂养基督的羊,而是靠吃羊饱腹。

耶稣知道我们表面上的“委身于祂”可能只是内心掠夺欲望的掩护。祂警告我们:“防备假先知。他们到你们这里来,外面披着羊皮,里面却是残暴的狼。”(马太福音7:15)这是个引人深思的图像,让人想起宗教权力如何被人以各种充满创意的方式滥用:以利的两个儿子何弗尼和非尼哈收取圣殿里的食物、在性上犯罪(撒母耳记上2:12-25),教皇乌尔班二世用赎罪券换取人们加入十字军东征,美南浸信会的领袖选择自保,宁愿牺牲那些被侵害的会友。

对披着羊皮的狼而言,基督教事工很有吸引力,因为他们很容易就能饱食羊群。

我们该如何意识到自己已经变成耶稣告诫祂的听众要防范的那种人?艺术家J·科尔(J. Cole)在他 2016 年的单曲“假先知(False Prophets)”里探讨这个问题。歌词一开始就对他曾喜爱的音乐家大肆吐槽,这些音乐家的天赋为他们带来名声,但这些名声却助长了他们最具破坏性的恶行。科尔哀叹道,“‘自我’掌控着人们的一举一动,自我是个超级明星,我们无法将目光从他身上移开,因为他已紧紧抓住我们的心。”

对基督徒而言,哪怕仅仅只对过去十年间被曝光的教会丑闻略知一二,我们也能将这段歌词与许多身陷于其中的人物联想在一起。可能是马克·德雷思科(Mark Driscoll)、拉维·撒迦利亚(Ravi Zacharias)、卡尔·伦茨(Carl Lentz)、小杰瑞·法威尔(Jerry Falwell Jr.),或其他许多全国性的或地方性的基督教教派或机构的知名人物。在诗篇145:15中,大卫赞美耶和华是万民的供应者:“万民都举目仰望祢,祢随时给他们食物”。科尔歌词里的假先知却与大卫的词反向而行:假先知吸引举目仰望他们的追随者后,再把他们吃干抹净。

有趣的是,科尔的歌词很快就从指责假先知转而进入自我反省的模式。他问自己是否也想吃干抹净那些崇拜他的人?他认真地思考自己很难摆脱身为一个嘻哈偶像在道德上的模糊性。他自问:“我所做的是出于对音乐的热爱,还是出于对自己的爱?我想要这些(观众)崇拜我吗?”

在“假先知”歌曲的结尾,柯尔将自己和那些让私欲摧毁自己和粉丝的音乐家放在同一条线上。他的结论是,没有人可以免于道德崩坏的可能性。

这又让我们回到耶稣与彼得的谈话里。初看乍似简单明了的敦促,要彼得照顾好他服事的对象,现在看来却令人感到不安。为什么耶稣不止一次告诉彼得要喂养祂的羊,而是三次?为什么圣经要为后来的教会记录下这段谈话?是不是因为我们也需要被这样提醒?

也许,耶稣之所以连续三次呼召彼得喂养祂的羊,部分原因是信实的跟随这一呼召非常困难。澳大利亚学者马里恩·马多斯(Marion Maddox)认为,我们之中很少人能免疫于成为属灵/信仰名人的吸引力,以及推动着它的结构性拉力。即使我们表面上反对成功神学/昌盛福音(prosperity gospel),或认为社交平台是很糟糕的门训场所,我们也很可能在看着充满能力的男性牧师和他们极具传统形象魅力的妻子的图片,以及流览他们所住的昂贵住宅影片时,内心希望自己也能拥有这些东西。马多斯认为,在西方文化里,基督教名人夫妇的形象已经“取代了耶稣、马利亚和约瑟等更传统的形象”。

即使我们厌恶宗教成为一种产业,拥有不同的品牌和形象大使,但这个产业之所以有机会成功,正是因为我们渴望它所销售的东西——或以它所刻画的那种方式成功。与科尔一样,马多斯认为我们所有人都很难避免成为我们讨厌的那种人。上帝呼召我们成为祂的羊,但若遇到合适的机会,我们也可能变成狼。

我们可以理解我们都有道德上的软弱,知道我们都会受到诱惑,并做出狼一样的行为。但这并不意味着我们当中那些败给软弱的人就不需要负上责任。耶稣对于滥用宗教权力的人尤其严厉。祂说:“你们法利赛人有祸了!因为你们喜爱会堂里的首位,又喜爱人在街市上问你们的安。……你们律法师也有祸了!因为你们把难担的担子放在人身上,自己一个指头却不肯动。”(路加福音11:43,46)。耶稣警告我们,为了纠正世世代代不肯悔改的宗教领袖而殉道的众先知的血,将要算在他们头上。

然而,耶稣想传达的主要信息,并不是我们相互吞吃的危险。祂提醒我们要喂养祂的羊并提防野狼,最终目的是要我们明白祂在我们故事中扮演的角色。

在耶稣关于羊和披着羊皮的狼的故事中,贯穿故事的核心问题是羊和狼的饥饿。羊需要被喂养,这就是它们的脆弱所在;狼渴求猎食,这就是它们邪恶的能力所在。但耶稣是永活之道,是上帝与我们相交、与人类说话的具体展现,祂终止了我们“无法饱足”的叙事,向我们介绍祂自己——生命的粮(约翰福音6:22- 40)。

耶稣是这样描述自己的:“我的肉真是可吃的,我的血真是可喝的。”(约翰福音6:55)。在牺牲自己的身体被钉在十字架之前,祂再次重复了这些话(马太福音26:26-29)。即使是刚出生还不会说话的婴儿耶稣,也透过躺在为喂养动物而存在的马槽里来告诉我们祂的身份。

2023 年春天,在肯塔基州的阿斯伯里大学(Asbury University)由学生自发的校园复兴──阿斯伯里大复兴的初期,神学院学生麦迪逊·皮尔斯(Madison Pierce)在脸书上发表了一篇广为流传的文章,讲述他在学校小教堂里目睹的一切。他写道:“我觉得有意思的一点是,在这次的复兴里,上帝使用……一群特别强调要谦卑的领袖们,来服事深受宗教滥权伤害的一代人。”

皮尔斯和其他几人评论此次校园复兴运动里谦卑的氛围让他们着迷又欣慰。比利·科佩奇(Billy Coppedge)在为洛桑运动撰写关于阿斯伯里复兴的文章时承认,他“最初的想法之一是,这场复兴可能对(学校)非常有利。他们可以从所有这些访客及媒体的关注中获得利益。但令人瞩目的是,他们自始至终的态度都不是‘我们该怎么让学校得益于此’,而是,‘我们该怎么做才不会抢了上帝的荣耀?’”

皮尔斯和科佩奇的评论既让人充满盼望,也令人深思。科佩奇对在学校里见到的单纯无诡诈深感高兴,因为这与他以为会见到的完全相反——他原以为会见到一个准备借机扩张影响力的宗教机构。皮尔斯则被当中“强调要谦卑的领袖们”所感动,以至于他视这为“上帝与这场复兴神圣的同在”的证明,但不是因为这些领袖缺乏领导力,而是因为他太常见到属灵领袖滥用权力。

这对西方教会有何启示呢?宗教名人和宗教机构在我们的文化里无所不在,但我们却并不总是喂养着上帝托付给我们的人。每一篇赞扬这场校园复兴和等谦卑的文章,背后是一群被耶稣所谴责的那种领袖一次又ㄧ次伤害的人们。隐含在这些故事下的潜台词是没有牧羊人的羊。

耶稣对彼得的教诲既是个邀请也是个挑战。耶稣说:“你喂养我的小羊”,但这是一项在此生艰巨的任务。有人能做到这一点而不变成狼吗?如果我们有自信自己的能力足以胜任这个任务,也许我们应该再想一遍──也许,我们应该想三遍。

Yi Ning Chiu是今日基督教的特约撰稿人,也是Ekstasis的专栏作家。

翻译:Harry Chou / 校编: Yiting Tsai

在属灵虐待丑闻频传的时代,初代教会为属灵领袖树立正面的榜样。

美国人每年都会购买数百万本自助类书籍,但我们这些成长于(后)现代世界的孩子并非第一批喜欢这类书籍的人。自助类书籍在古代世界就已盛行。至少从公元前四世纪开始,自助学习军事相关的手册就已存在,随时为人们提供如何选择最好的战马、进行有效的围攻,或在围攻中生存的建议。古人还有其他类型的学习手册,从烹饪到解梦、耕作、演说、友情,甚至如何安度晚年,应有尽有。

但有一种主题异教徒没有写过:如何关心他人。我是在研究古代和今天的人们对女性(尤其是母亲)的态度时首次注意到这一缺失的。这项研究如今成为我正在进行的新书计画的一部分,这本书主要研究基督教出现前的异教徒对待生命议题的方式与后基督教时代人们方式的相似之处。

“如何关心他人”的主题在非基督徒的圈子的缺失具有重要意义,教会在最初几个世纪出现了关于教导人如何牧养和实践关怀他人等新的文体同样有重要意义。历史学家研究文献里“存在什么样的内容”是正确的,但研究“缺少什么样的内容”也同样具有启发性,在这个案例中就是如此。在初代基督教领袖开始撰写关于如何关怀单身女性、穷人、病人和其他弱势群体等书信、论文和指南书籍之前,这类著作并不存在。

在这些文献中,我们发现教牧关怀的范围很广,不仅包括今日最常见到的灵命关怀和关系上的关怀,也包括对实际需求的关注。因此,这些文献见证了关怀事工曾扮演的角色——见证了初代教会如何视这些事工为教会领袖健康地使用教牧权柄的基础。

关于关怀事工的正面评论能鼓励教会建立更稳健的关怀网路。在这个牧师因滥用教牧权柄引发轩然大波,破坏了许多基督徒对教会领袖的信任的时代,初代教会关怀人们的历史值得我们回顾。

在新约里,有不少强调要“反文化而行”,敦促基督徒关怀他人的教导,因此,随着教会的发展,民间出现相关的书籍指南也就不足为奇了。例如,在使徒行传2:44-46,我们见到基督徒在新成立的耶路撒冷教会里讨论解决贫穷的问题和人们的需求。

然而,从公元三世纪开始,关于教牧关怀更正式的论文的兴起尤其引人注目,因为这可以说是基督徒在罗马帝国生活最艰难的时期。公元235年,皇帝塞维鲁斯·亚历山大(Severus Alexander)遇刺身亡,开启了历史学家所称的“第三世纪危机”。从那时起直到戴克里先于公元284年掌权,皇帝们接二连三在军事中兴起,掌权,然后再被暗杀。

与此同时,200多年之久的货币贬值最终导致通货膨胀失控。公元250年左右,一场神秘的大瘟疫袭来,流行了整整二十年,造成可怕的死亡人数。历史学家凯尔·哈珀(Kyle Harper)认为,虽然无法计算整个帝国的死亡人数,但估计这场瘟疫夺走亚历山大城62%的人口。对基督徒的第一次全帝国范围的迫害则始于公元251年。

在所有这些危机中,公元三世纪的牧师们服事着那些生活在一个与我们相似的动荡时代中的人们。他们是如何应对的呢?

值得让人深思的是,当时的讲道、论文和书信并没有显示出基督徒对积累权力的兴趣。他们没有思考基督徒该如何影响政治领域、政府或经济,也没有反击宗教迫害——毕竟普通老百姓本来就没什么机会改变宗教迫害的事实。相反的,这些初代教会的牧师强调基督徒有义务在言语、行为和金钱上爱我们的邻舍。

一个特别有据可查的例子是迦太基的居普良主教在公元248至258年殉教期间的事工纪录。在服事初期,居普良写了《论工作与施舍》,在这篇论文里,他甚至在圣餐餐桌上把那些没有采取这种爱心行动的人隔离开来。他认为,这些人的心显然还没有归信于主。

在另一篇论文《论死亡》(原先可能是一篇讲道)中,居普良斥责那些在瘟疫期间拒绝照顾病人和垂死者的人。他对瘟疫症状的描述表明,他对瘟疫的理解来自于他对感染者第一手的观察。

居普良在这段时期的书信也充满了关于教牧关怀的劝诫。有一次,他回应了一位牧师关于如何处理一位新归信者的建议请求。这位新归信者的工作(演员和表演指导)被当地会众视为可耻的。 (这是罗马世界最不光彩的职业之一,由于与异教崇拜有关,对基督徒来说更为不光彩)。

居普良的回答并非建议严加管教,而是建议照顾他:这位归信者是否有其他经济来源?他说,如果没有,教会就应该照顾他——如果需要的话,甚至可以直接在经济上支持归信者本人。

居普良的话不仅信实于主,历史证据表明,这些话也很有吸引力。基督教在罗马帝国的人口比例从公元200年不到1%,在一个世纪内增长到近10%的人口。

这种增长速度不仅显著,坦白而言,有鉴于同时期对基督徒迫害的加剧,这种速度简直惊人。为什么即使他们知道归信基督可能意味着死亡,仍有比以往更多的人加入教会?社会学家罗德尼·斯塔克(Rodney Stark)认为,是教会的关怀工作(包括实际关怀和牧养关怀)吸引了归信者,并引领至这种爆炸性的增长。良好言行的见证结出丰硕的果实。

同样的事也能发生在我们身上吗?如果我是一位生活在未来几个世纪后的历史学家,研究21世纪初美国教会的文献证据,我很可能会有这样的印象:这个时期的基督徒主要忙于两件事——忍受属灵领袖的滥权,以及处理这些滥权的后果。

毕竟,有许多书、文章和报导都在谈论这个主题。揭发属灵滥权的事迹并致力于防范它再次发生非常重要,不仅仅只因为公义的上帝在乎公义。然而,如果这些讨论淹没了其他许多对话,我们会错过什么?现代教会文献纪录里最显著缺失的话题是什么?我认为是缺乏关于健康地使用教牧权柄来关怀我们社区的对话。

初代教会的例子提醒我们,如果我们只谈论教会必须根除什么错误的事——我们身为基督徒不该成为怎样的人或不该做什么事——我们会错过关于我们被神呼召“成为什么样的人”和“做什么样的事”的对话。这意味着我们会错过更好地改变教会文化的机会。

今天,健康的教牧权柄和牧养关怀应该成为我们对话里以及我们所努力的方向之ㄧ,就像基督教刚萌芽时那样。我们不能忽视我们话语的力量——牧师们和其他教会领袖所谈论及书写的内容能为地方教会及我们更广泛的社区带来改变的重要性。

因此,一方面而言,是的,我们应该谴责“属灵霸凌的讲台”,也应谴责在遇到文化危机时呼吁教会寻求政治权力的那类声音。但是,再多的揭露(属灵滥权)及再多与之对抗的努力都是不够的。我们也需要基督教领袖们在讲台上和纸笔上的鼓励,鼓励我们在这残酷的世界里参与教会“反文化而行”的见证的一部分:在属灵需求及实际需求上照顾穷人、病人、寡妇、单身母亲、孤儿和移民(雅各书1:27)。

在我和先生跨国搬家之前,我们在一间美国长老教会聚会了七年,我亲眼目睹了这种鼓励的效果。在我们刚加入教会的那段时间,牧师决定在教会里强调收养和寄养家庭是我们教会的重要事工。当时,我们县内的寄养家庭寥寥无几,需求远大于供给。

牧师直言不讳地让我们知道,对地方社区的关怀是教会的首要任务,而这在会众之间产生了重大影响。教会里加入收养和寄养家庭的数量不断增加。另一个新的事工建立了全年性的“膳食列车”和其他支援结构,以共同帮助这些寄养家庭。教会也因此更多认识到我们所处的社区的其他需求,从而带来更多的事工机会。由于我们牧师重视牧养和实际的关怀,我们教会的整体文化特色发生了改变。

居普良主教的事工记录提醒了我们,充满关怀的言语和实际行动能为地方教会带来改变。初代教会的基督徒并没有比我们更不容易犯罪,也没有比我们更不容易有属灵软弱和疲乏。但是,他们的领袖透过讲道、写作和以身作则的关怀人们,把羊群引向耶稣,从而改变他们社区整体的文化。同样的事也能发生在今天。

纳迪亚·威廉斯(Nadya Williams)是《Cultural Christians in the Early Church》(即将于2023年11月出版)的作者。她的下一本书《Priceless》已与 IVP Academic签订合约。她是《Current》杂志的书评编辑,同时也负责《The Arena》部落格的编辑工作。

来自地方及全球的福音团体对于寻求“公义的和平”的呼吁比人道主义的呼吁更深入。

图为不久前遭炮击的加萨圣波菲里希腊东正教会

由于以色列-哈马斯战争造成的附带损害,加萨平民伤亡人数不断增加,16个当地福音派联盟和团契呼吁立即实行人道主义停火。

但他们于11月1日发表的哀悼、悔改和谴责声明的目的不仅仅关于停火。

“我们呼吁教会和有信仰的人们更加努力追求在此建立公义的和平,促进我们这里的恢复性公义(restorative justice),并在这样做的同时展现同理心和谦卑,”该声明表示。 “只有打破暴力的循环,让犯罪者和受害者摆脱复仇的罪恶欲望,才可能实现和平。”

世界福音派联盟(WEA)在中东、亚洲和拉丁美洲的地区协会签署了此份声明,其中包括来自阿尔及利亚、埃及、衣索比亚、印度、伊拉克、约旦、肯亚、库德斯坦、尼泊尔、卡达、南非和斯里兰卡的机构,以及欧洲的一个阿拉伯语联盟。

声明里承认他们对地缘政治的复杂性和上帝末世论的理解并“不全面”,对悲惨的生命损失表示遗憾,为在使人和睦的努力上不足够表示忏悔,并谴责国际社会未能“确保(大家)尊重”国际人道主义法。

对于其他基督教机构关于战争的声明被大众指责不够足的部分,这份由WEA(世界福音联盟)在印度和拉丁美洲的分支所发布的联合声明内容则更加明确。

WEA谴责一切形式的反犹太主义,呼吁哈马斯释放所有人质,并斥责“大屠杀以来单日杀害犹太平民人数最多的一次”的行为是“可悲和卑鄙的”。

但它也指出,“以色列在追捕哈马斯的过程中造成了更多平民死亡,”并将暴力事件归咎于在“长达数十年”的冲突里,“如果不能确保圣地所有人得到公义、平等和繁荣,没有任何民族能得到安全感。”

许多人认为,这份声明补足了其他份声明里的不足。

印度福音团契秘书长维贾耶什·拉尔(Vijayesh Lal)说:“我们加入这份生命,是为了让人们关注全球福音派团体内部的不同观点。我们主要是为了让人们有更全面性的理解,同时也是为了促进和平。除了常被人贴上‘福音派立场’标签的观点外,还需要提出其他不同的观点。”

南非福音派团体则表示,他们不想重蹈覆辙。

南非福音派联盟秘书长莫斯·恩特拉(Moss Nthla)说:“在种族隔离政府最猖獗的时候,福音派在世界上的声音基本上是不存在的,或者充其量是在我们的苦难面前寻求一种中立的姿态。我们认为,在以色列对加萨发动的战争里也有类似的情况。”

肯亚要求明确谴责针对以色列公民的暴行。同时,肯亚指出巴勒斯坦人的死亡人数更高,因为哈马斯“完美的”利用平民人肉盾牌。儿福音派同胞也是加萨受难者的一员,肯亚呼吁所有人都要有“人道主义的心态”。

“我们向各国基督徒大声疾呼:不要忽视受难平民的困境,这是我们身为基督徒的责任。”肯亚福音派联盟秘书长纳尔逊·马坎达(Nelson Makanda)说。

近期国际社会也发出一系列停止战斗的呼吁。

“停火,停火。兄弟姊妹们,停下来!”教宗方济各说。 “战争永远是失败的选项,永远如此。”

普世教会协会(WCC)和中东和平教会协会(CMEP)也呼吁停火。然而,英国圣公会内部对其使用的措词存在分歧。

在以色列空袭圣波菲留斯东正教教堂造成人员死亡后,坎特伯雷大主教贾斯汀·韦尔比(Justin Welby)与耶路撒冷基督信仰协会(PHCJ)领袖共同呼吁立即实行人道主义停火。

神职人员引用马太福音25:35节:“我饿了,你们给我吃”,坚持向包括其自身机构在内的救援组织提供重要物资。

协会表示,“即使面对军方不断要求我们撤离慈善机构和礼拜场所的声音,我们也不会放弃基督教的使命。”

然而,韦尔比领导的英格兰教会发表了一份略有不同的声明。

他们引用以赛亚书2:4——他们也不再学习战事——肯定以色列有自卫的权力,同时呼吁立即实行人道主义:“暂停”战火。

在国际外交中,语意措词是很重要的,对于应采取什么样措辞的讨论已使得联合国分裂。在由15个成员国组成的安全理事会四次否决(一次是美国的否决,一次是俄罗斯和中国的否决)失败后,联合国大会透过一项非约束性的呼吁,要求立即实现“即时、持久且持续的人道停战。”该声明以120票赞成、14票反对通过。

45票弃权票里包含英国。加拿大提出的谴责哈马斯的修正声明则被否决。美国投下反对票,支持“暂停”战火,但表示在“此时”停止战火并不合适。

以色列对哈马斯没有受到谴责提出尖锐的批评。

以色列驻联合国大使质问:“为什么你们仅仅关注加萨人的人道需求?”

家庭研究委员会(Family Research Council)主席托尼·珀金斯(Tony Perkins)指出,联合国的决议是在以色列准备开始地面行动时通过的。

他说:“‘进入加萨’引起联合国和世界各地同情巴勒斯坦人的反弹。”

菲洛斯计画(The Philos Project)指出,停火是“错误的解决方案”。

菲洛斯计画援引《哈马斯宪章》第13条,指出:“你不可能与一个在其原则上就拒绝和平的一方进行和平谈判。”无论如何,哈马斯将持续这个暴力循环:攻击以色列、以色列自卫反击、巴勒斯坦人死亡、全世界指责以色列。消灭哈马斯才是实现两国解决方案的唯一途径,停火只会使流血永久化。

哈马斯也承认这一点。

哈马斯政治局成员加齐·哈马德(Ghazi Hamad)表示:“阿克萨洪水(此次突击以色列的计画)只会是第一次,还会有第二次、第三次、第四次,因为我们有决心、有毅力且有能力战斗。“我们需要付出代价吗?是的,我们已经做好付出代价的准备。 ”

以色列总理班杰明·纳坦雅胡和其他人一样引用经文。

“‘争战有时,和好有时,’。现在是战争的时候——为我们共同的未来而战,”他引用传道书3:8说。 “现在是每个人决定自己立场的时候了。”

WEA的联合声明中唯一直接引用的经文是关于一位迷途的先知。

声明指出:“在为中东祷告时,我们谦卑地寻求上帝的指引,这样我们才不会像约拿一样变得麻木不仁,脱离上帝预备使万民与祂和好的计划。”

中东和北非福音派联盟秘书长杰克·萨拉(Jack Sara)说,和好的推动力来自阿拉伯世界之外,由南非和肯亚的联盟领导。他说,这些联盟希望在全球观众面前“洗清他们的名誉和见证”。

但他们也希望得到全球的认可。

为了在WEA内部达成共识,萨拉说,WEA的官方支持取决于其旗下以色列联盟的同意。

WEA全球宣传总监珍妮特·白金汉(Janet Epp Buckingham)说:“WEA一直努力与以色列地区的福音派联盟合作,争取在我们发表最初的声明后也能在联合声明里达成共识,但事实证明这非常有挑战性。”

以色列福音派联盟(Evangelical Alliance of Israel)秘书长丹尼·柯普(Danny Kopp)说,WEA的共同声明里有“很多地方值得赞同”。但他不能签名。

他说:“我全心全意地同意,我们首先要成为使人和睦的人,这份联合声明将传递强而有力的信息。但是,这份声明的签署人所说的‘和睦’究竟是什么意思呢?”

他引用了耶利米书6:14——“他们轻轻忽忽地医治我百姓的损伤,说‘平安了!平安了!’,其实没有平安。”

柯普批评这份联合声明里的三个部分。

首先,这份联合声明不允许以色列进行自卫。第二,它将哈马斯用作人盾的平民的死亡归咎于以色列。第三,声明里要求以色列对其在战争里无法避免的过高伤亡率负责。

他说,以色列并没有“全面授权”军方去杀人,但他们有义务使用“武力”。如果联合声明里能澄清这些差异,他们才会愿意签名。

柯普说:“然而,目前这份声明与追求和平背道而驰。这是和平主义者直接对大规模屠杀的投降,既不道德,也不符合基督教精神。”

无论如何解释,伤亡人数仍在上升。

联合国巴勒斯坦难民机构指出,立即实现人道主义停火现在是“生死攸关的问题”。有近150万人流离失所,三分之一的医院无法运转。由于缺乏燃料,南部地带的水井和海水淡化厂几乎完全停工。该机构负责人菲利普·拉扎里尼(Philippe Lazzarini)指责以色列对加萨人民施予“集体惩罚”,并表示允许进入加萨的“少数车队”无法缓解200万人的需求。

国际明爱机构(Caritas)、基督教援助会、基督教门诺会和乐施会(Oxfam)等人道组织都支持停火。世界展望会“敦促所有各方紧急确保提供基本援助”,而撒玛利亚救援会则表示“目前人道援助无法进入加萨”,但他们已准备好“随时提供帮助”,并向以色列当局提供援助。

然而,无论这两个国家需要多少援助,福音联盟的联合声明也将读者的注意力转向全球其他地方的问题。声明特别提到了苏丹、亚塞拜然-亚美尼亚、叶门、乌克兰-俄罗斯和缅甸的武装斗争及其后果。

声明呼吁为“和平、公义、医治及和解”祷告。

拉尔说:“军事升级和轰炸平民永远无法促进和平。只有在墓地才有和平,但这是我们该走的方向吗?”

这位印度福音派领袖说,实现和平很难,由于历史上各种复杂的因素,对ㄧ些人群来说更难。但这份联合声明试图“超越”常见的仅仅关注中东和西方观点的做法,寻求一种包含文化和地区之间差异的反思。

拉尔说:“来自非洲和亚洲的福音派人士表明,他们理解这场冲突,并且并有能力以同理心的方式追求和平。我认为这是非常有价值的。”