本文是“中国近代史上深具影响力的女性基督徒”系列文章之一。

冰心(1900—1999),本名谢婉莹,福建省福州府长乐县人,中国现代作家、翻译家。冰心出生于书香世家,其家族有一些基督教背景。她的二伯父在教会学校福州英华书院任教。她的父亲谢葆璋曾任北洋政府代理海军次长。她出生的福州三坊七巷谢家大宅也是(黄花岗七十二烈士之一)林觉民的故居,是冰心祖父谢銮恩从林觉民家属手上购得。在她的散文《南归》里,冰心是这样讲到她母亲的过世的:“母亲慈爱纯洁的灵魂,长久依傍在上帝的旁边了”。

1911年冰心入学福州女子师范学校预科。1913年随父迁居北京,1914年就读于美国公理会传教士伊丽莎·裨治文夫人(Eliza J. Bridgman)创办的北京教会学校贝满女中。在这里她受到基督教很深的影响,学校里有卫理会牧师讲道,星期天有查经班和礼拜,但那时她并未归信。她自述对耶稣基督的了解在于耶稣这个人和他“爱人如己”的教导。

1918年冰心考入华北协和女子大学理预科。这所女子大学也是由裨治文夫人等人创办。1920年3月,因协和女子大学并入燕京大学,冰心转入燕大(时任校长司徒雷登)。在这个教会大学,对冰心影响最大的,除了校长司徒雷登之外,就是她的英文女老师包贵思(Grace M. Boynton)。在包贵思建议之下,冰心在一位老牧师家里受洗了。

1921年冰心参加了“文学研究会”。冰心加入此会,与其重要成员许地山、瞿世英的推荐有关。冰心的舅舅经常在北京基督教青年会(YMCA)活动,许地山和瞿世英也常在YMCA阅读外国书籍,“文学研究会”也是在青年会的资助下办了《新社会》和《人道》等杂志。冰心很快成为“文学研究会”刊物的主力作者。

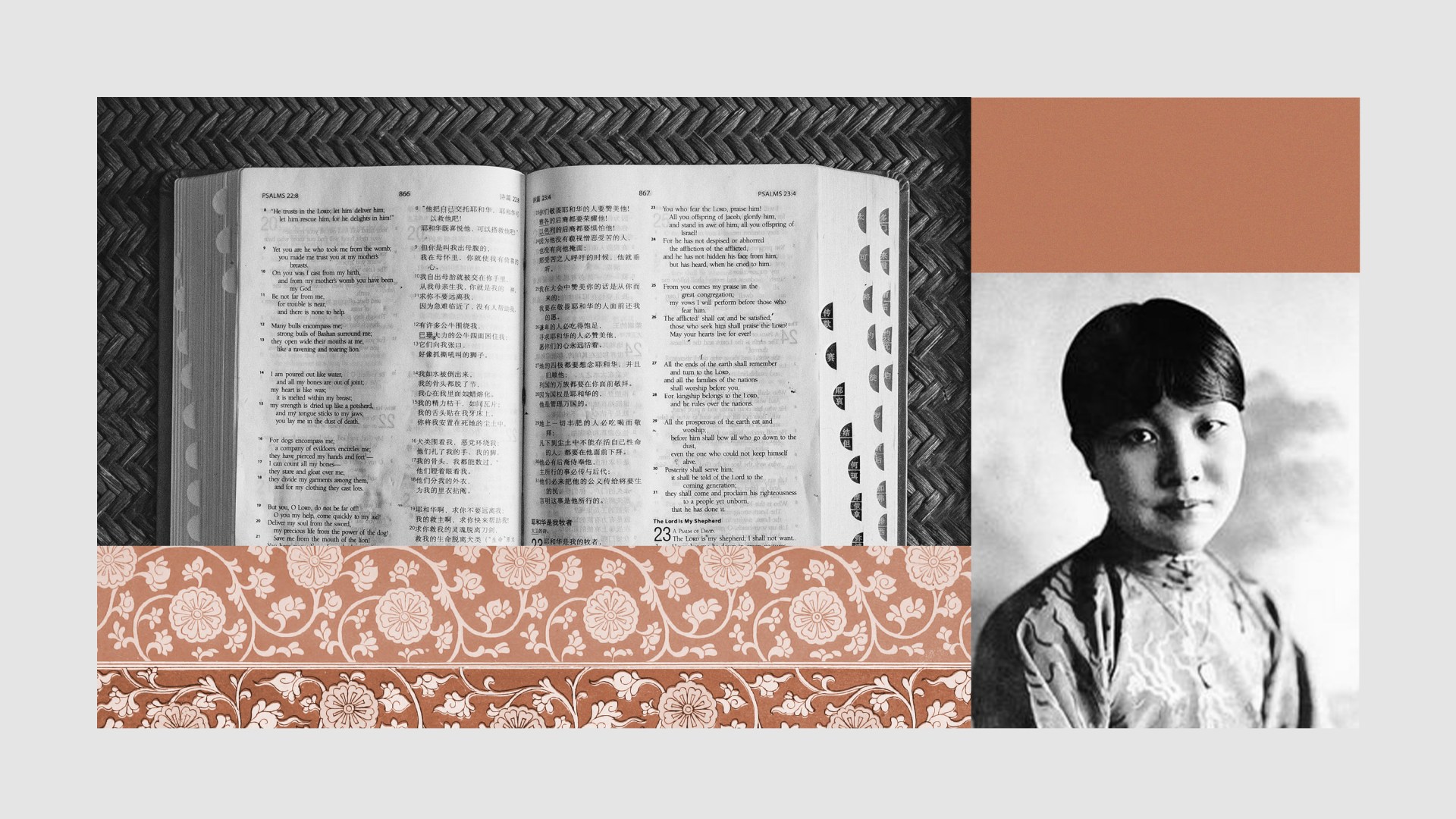

冰心的不少赞美诗,多写于1921-1922年间。这些诗歌都是从圣经演绎而来,多发表于《生命》和《晨报副镌》等刊物,如《半夜》、《使者》、《生命》、《孩子》、《客西马尼园》、《髑髅地》、《晚祷》、《天婴》和《歧路》等。1923年冰心出版了诗集《繁星·春水》。在《春水·九十八》中她写道:“我不会表现万全的爱,/我只虔诚的祷告着”。

除诗歌之外,在她前半生的散文和小说中,她也创作了一些取材于圣经和耶稣生平的作品。如散文《画——诗》,描述牧人寻找迷羊的画,化用《诗篇》赞美上帝的荣耀。《往事》《寄小读者》等书信体也是对《新约》书信体的化用。《司徒雷登校务长的爱与同情》则描述司徒校长的伟大人格与信仰。又如小说《一个不重要的军人》、《一个军官的日记》、《我的学生》等作品中的主人公,是耶稣基督牺牲的爱的形象化身。《超人》、《烦闷》、《最后的安息》等作品描写伟大的母爱和基督式的博爱,其中一些也采用了《圣经》中的故事结构。

冰心这些早期作品都体现了她在基督教精神引领下的“爱的哲学”。但这些作品中体现的耶稣基督精神,也有人格神的印记。小说《相片》是其中较有意思的一篇,以传教士母亲、中国养女和在美的中国神学生的对话形成镜像关系,对中西文化的冲突与基督信仰的普世性关系作了较深入的思考,今天看来这个话题还未过时,但也留下浓重的民族主义的痕迹。

冰心在翻译上广为人知的贡献,是翻译了黎巴嫩作家纪伯伦·哈利勒·纪伯伦的《先知》。为此黎巴嫩共和国总统府曾授予她骑士级国家雪松勋章。

尽管冰心的写作充满基督教的元素和情怀,她对基督的信仰很显著地带着“文化基督徒”式的自由派倾向。冰心自述她的“宗教思想完全从自然之美感中得来。不但山水,看见美人也不例外”,她不相信三位一体,不相信复活,反感宗教仪式,对受洗的态度随意,更缺少对教会的委身参与。她更看重耶稣的人格,而忽略耶稣的神格,她是缺少重生体验的。体现在她的创作中也越来越呈现出驳杂的风貌。泛神论的、自然神论的、进化论的都在其作品中有所体现。“爱的哲学”体现的基督教博爱精神,在她后期创作中也开始左转。研究者李卓然认为冰心从歌颂“属天”的“圣爱”转向拥抱“属地”的共产主义,是以“贫民主义”为跳板过渡的,可谓洞察幽微,很有道理。

从其个人履历看,也可以看到这种根基不牢固的信仰在她后来生命中的影响和蜕变。1923年冰心由燕京大学毕业后,到美国波士顿的威尔斯利学院攻读英国文学,宋美龄是其校友。1926年获硕士学位后回国,相继在燕京大学、清华大学女子文理学院任教。冰心的丈夫吴文藻是社会学学者,在美获博士学位回国后也曾任教于燕京大学。1929年6月,他们在燕大临湖轩举行的婚礼,就是由司徒雷登主婚的。1938年夫妇俩南下之后,先是在昆明云南大学落脚,1940年因蒋夫人宋美龄邀请,迁居重庆,冰心参与到刚成立的抗日的妇女工作机构“妇女指导委员会”工作,并任文化事业组组长。她并且还是国民参政会参政员,中华文艺界抗敌协会第三届理事。

但是后来冰心在政治上猛烈左倾。20世纪50年代以来,冰心写了不少向中共表忠心的文章,隐藏她和国民政府的关系,更不再谈及她的基督信仰。文化大革命时,冰心受到过冲击,被批判为“资产阶级黑作家、司徒雷登干女儿”。1970年初,被下放到湖北咸宁的五七干校接受劳动改造,1972年回到北京,应中国政府要求,与吴文藻、费孝通等合作翻译《世界史纲》、《世界史》等著作。

冰心在20世纪后半叶向共产主义与左翼阵营的转型,其姿态之决绝,与其他从民国一路走来的自由派基督徒或知识分子相比,实在是有过之而无不及。也许这是一种不得己的自我保护,使得她所受的创伤也相对少一些吧。但更值得追问的是,通观冰心从抗战到去世这半个多世纪的生命历程,她在国共两党之间左右逢源, 争议不少,这是否与她信仰根基不够牢固(例如仅仅把耶稣当作伟人来看待)有关呢?随着年岁的增长和在政治斗争中辗转腾挪,她是否反而越来越如同她早年作品中的意象那样,陷入“歧路”、成了“迷羊”呢?

如果我们回顾历史,冰心在信仰上的失落反映出来的根基性大问题,似乎也是同时期一些民国自由派基督徒知识分子的通病。今天的我们在欣赏冰心早期作品中的基督信仰元素的同时,也需要反思基督教信仰与文化的复杂的关系。

张蕴艳,独立学者,爱荷华大学等多间欧美大学访问学者,曾任上海交通大学文学院副教授。

本文是“中国近代史上深具影响力的女性基督徒”系列文章之一。