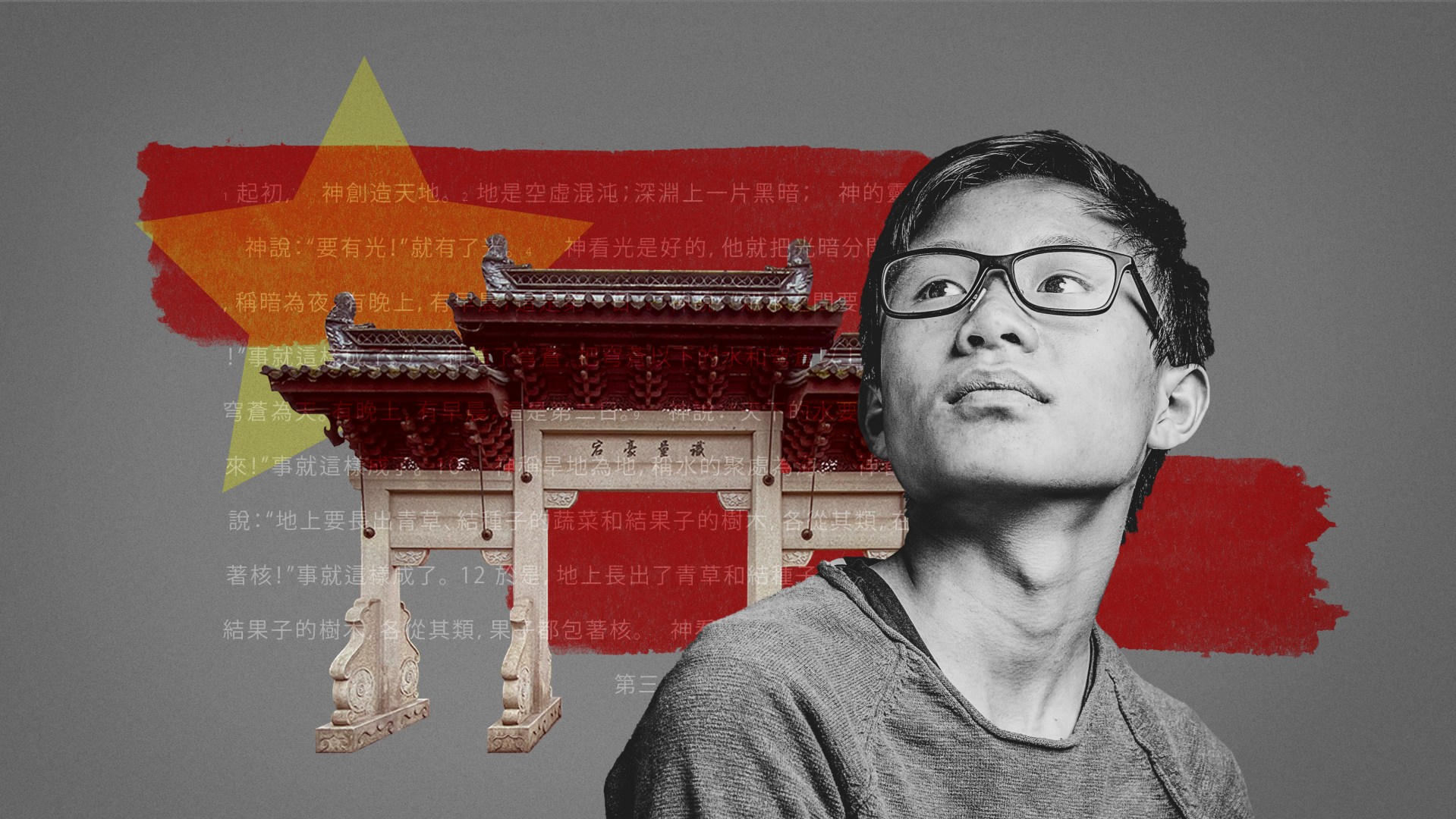

经历了数十年逐步增加的宗教自由后,中国如今是否转向了更激进的无神论?这是美国宗教自由研究院院长汤法尔 (Thomas Farr) 2020年在美国国会所传达的讯息。他表示: “习近平治理下对宗教的打压……理所当然地被称为‘第二次文化大革命’” ,也就是近似毛泽东统治最后十年期间宗教全面遭禁的混乱局面。

中国于2020年二月起实施的《宗教团体管理办法》,让原本禁止 “非登记的教会 (地下家庭教会)” 聚会的法规具备更强的执行力,并对参与者及主持者施以重罚。这项法规同时进一步强化习近平所强调的 “宗教中国化”,对中国的基督教而言,这意味着与西方联系的切断,以及重新诠释圣经教义以符合 “社会主义核心价值观”。

中国基督徒普遍同意,在习政府的高压政策下,实践信仰的自由正日益受限。但他们多半也会将中国教会放在一个更宏观的脉络中来看,并不愿单单以政治角度来描述教会的现况。

同样地,身处中国之外的基督徒,在认知中国宗教政策压制事实的同时,也应停止只用 “受逼迫者” 的角度看待中国基督徒。若过度强调政治层面,那种令人熟悉但过分简化的 “受逼迫教会叙事” 反而会阻碍外界理解中国教会所展现的其他动力因素——中国教会的成长如今或可说是历史上增长最快的基督教运动之一,是聚集了全球最多基督徒的群体之一。

这种以 “教会的问题即是政治问题” 为前提的叙事,其实植根于西方对 “教会与国家的关系” 的既有观点。这种叙事将中国基督徒描绘为无辜的受害者,或者,在面对政权压制时敢于发声的人,会被塑造成悲剧性的英雄人物。而尽管这些叙事确实反映了部分现实,但它们远远无法讲述整个故事。

我们对中国的叙事

过去四十年来, “受逼迫的教会” 一直是西方与海外华人基督徒论述中国时的四大主导叙事之一。对习惯寻找威权国家与 “敢于反抗的社会团体” 之间冲突的记者而言,这仍然是他们最常采用的叙事框架。人权运动者、智库、政治人物与许多福音派机构也经常放大这个叙事,往往是为了推动与中国本身只有间接关联的议题。于是,中国 “受逼迫的教会” 叙事很容易沦为他人议程下无意间被利用的道具,尤其在美国选举周期的激烈氛围中更是如此。 。虽然这类叙事所呈现的中国教会确实是事实,但它对中国基督教的呈现至多只是单一面向的描写。

以下几种不同的叙事也各自带有部分真实成分,但都无法全面地描绘中国教会的全貌。

首先, “有需要的教会” 这一叙事,强调中国基督徒仍处于生存边缘,缺乏圣经、受过装备的领袖,以及物资资源。因此,对那些以 “帮助他人” 来衡量服事成效的外国基督徒而言,中国教会就成了机构策略计画中的一个新增栏目、宣教董事会地图上的一枚图钉,或基金会预算表中的一笔项目。

虽然这个叙事在中国刚从文化大革命的阴影中走出来的1980年代或许是准确的,但今日的中国教会资源比当时充足得多。上百间本地设立的训练机构,无论是官方或非官方的,正致力于装备新一代的领袖;网路上的基督徒社群活跃,在高度管制的中国网路环境中,持续举行敬拜聚会、举办线上会议并分享门徒训练资源。透过创新的本地非政府组织和由基督徒经营的企业,基督徒们在社会中成为盐和光。而这些事工多半不需外部资助或参与,在当前中国排外气氛浓厚的政治环境下,外来援助甚至可能造成反效果。

而 “越来越基督教的中国” 这一叙事则强调中国教会庞大的人数增长,并且基于这样的前提:一旦基督徒人数达到某个临界点,便能带来大范围的文化及政治上的转变。这类叙事的支持者多来自福音派的教育机构或学生事工,谈论著如何填补共产主义遗留的空洞,以及影响中国未来的领袖。讽刺的是,正是这种自下而上的转化动力,成为习近平政策所欲打压的对象;这些政策旨在削弱外国势力对中国的影响,防范社会深层的变革。虽然今日的中国基督徒,如同历代信徒一样,确实已在文化领域扮演重要角色,但他们的声音正日益被压制。习近平治下威权统治的回归,再次显示出在可见的未来内,基督徒对中国社会要产生 “根本性改变” 所面对的现实限制。

最后, “宣教的教会” 这一叙事描绘这样一幅图像:来自中国的福音使者如汹涌浪潮般被差派出去,成为历史上最庞大的宣教运动之一。外国宣教机构因被中国教会的 “回归耶路撒冷” 异象所吸引,再加上自己国家在招募宣教士上的困难,纷纷投入资源于中国宣教士,盼望用最新的策略来装备这支新兴的宣教队伍。

事实上,中国教会确实正在发展自己动员及差派宣教士的架构。据估计,目前已有约1000至1500名长期的跨文化工人成功被差派到中国之外的宣教工场。然而,有数倍于此的人数最终失望地返回中国,原因包括准备不足或完全缺乏准备、工场上的冲突、文化挑战,或来自母会的支持不足。这些宣教士确实需要更多本地教会的支援 (也许还需要来自西方的一些策略性协助),但无可否认的是,中国教会已在自主建立自己的宣教队伍,并将其差派出去。换句话说,中国教会成为一个宣教中的教会,并不需要西方的介入与领导。

容我再次强调,以上这些叙事都含有真实的元素。然而,它们都不够完整全面。从好的方面来说,它们大致描绘了中国教会的复杂样貌;但从坏的方面看,这些叙事可能沦为夸张变形的刻板印象,对那些真正在中国教会服事的人而言,几乎无法与之产生共鸣。说到底,这些依旧是 “我们这些外国人述说的故事” 。正因如此,它们揭示的其实不只是中国教会的样貌,更多反映了我们是怎么看待他们的。

中国的魔镜

数世纪以来,中国的 “魔镜” 一直令西方来访者着迷不已。这种镜子以纯铜铸成,背面雕有精致的图案,表面经过高度抛光。当镜面暴露在强烈阳光下时,这些图案竟似能从镜面投射出来,让人产生镜子透明的错觉。

关于中国教会的各种叙事,其实就像这面神秘的魔镜。它们看似揭示了中国教会的真貌,实则往往反映出推动这些叙事者本身的影像和期望。这些叙事表现出他们对中国的想像:一个自由开放的社会,有着丰富资源、运作良好的教会,能够影响社会并向国际拓展。可以理解的是,凡是参与中国事工的人,难免会以自己的目标来诠释中国。这常导致他们不是专注于中国教会的限制性/有限性,就是评价她有没有 “做到应该做的事” 。表面上是在谈论中国,但这些叙事的核心,往往是那些说故事的人自己。若要看清中国真实的光景,我们需要的是谦卑与诚实。

这些叙事,如同主导了当代西方与中国互动的 “交流神话” (相信透过贸易,中国迟早会发生政治改革/民主化),都预设了外国基督徒的投入将带来中国的改变,视其为一条直线的发展过程。

这些出自现代思维的叙事所关注的是控制、可衡量的成果、制度改造、科技运用、事工增长、可扩展性,以及完成使命。在许多方面,这与中国自身惊人规模的现代化进程不谋而合。然而,随着一个强势而威权的中国在世界舞台崛起,以及西方教会日渐丧失其对世界的影响力,这些叙事的局限性也变得愈加明显。

重塑对话框架

若要走向一种新的叙事,就需要开启一场新的对话:既关于中国教会,也与中国教会一起的对话;是一种不再将基督徒物化,视他们为天国里真正的伙伴的对话。据估计,中国约有一亿名基督徒,分布于未登记的 “家庭教会” 和官方批准的三自爱国教会中。中国教会呈现出多元的神学传统,涵盖本土化的教会路线,其历史根源可追溯至布道家宋尚节及倪柝声等人物,也包括在新兴城市教会中迅速成长的改革宗运动。

近几十年来,中国基督徒愈来愈可见、影响力也日益扩大,他们早已突破外界常套在他们身上的 “苦苦求生的教会” 框架。即便在今日种种限制下,他们活出信仰的方式,放在十五、二十年前几乎是难以想像的。遍布全国的牧者网络定期聚集祷告;信徒发挥创意关怀弱势群体、参与跨文化外展事工,也在网络及职场中为基督作见证。正如一位牧者所写: “新媒体的时代,给了绝大多数的牧者、教会和基督徒进入公共领域的机会,能够依据圣经来阐述他们对公共议题的思想和立场。”

我们需要用 “中国教会如何被塑造成基督的形象” 来认识这个教会,而不是只用她所受的限制或她做了什么来定义她。中国基督徒个人生命所发生的转化,更是这个新叙事的核心。

从这个角度来看,我们所熟悉的叙事其实也并未消失,而是有了新的意义。中国政府确实高压统治,教会仍然面对许多挑战;但即使在如此艰难的处境中,仍有崭新的故事正在展开。如果我们愿意倾听,也将能从中学习到许多对全球基督徒都意义深远的功课。在这样的叙事里,改变的不是中国教会本身,而是我们对她的认识及想像。

我们不再仅仅注视逼迫本身,而是与中国基督徒一同经历这至深的领悟:上帝如何在苦难中与我们相遇。他们在压迫下所活出的恩典与盼望,对世界各地在不同处境中受苦的基督徒,都是极具启发性的见证。

在这个新的叙事中,西方基督徒 “帮助他人” 的主导角色不再被强调,取而代之的是愿意承认我们自身的需要。我们开始认识到:一个在历史上经历了极其惊人增长的教会,也许正有许多话能对那些正面临教会出席率下滑的国家诉说。举例来说,随着中国城市中未登记教会的领袖被迫放弃美国和韩国那种巨型教会的模式,我们便有机会一起学习 “教会如何在艰困、不利的环境中依然成长” 。

我们不再寄望于透过更多的 “基督教机构” 来改变文化,而是看见:在这个新叙事中,基督徒是在脆弱及软弱中向彼此敞开、向圣灵敞开,生命才得以真正改变。如同新冠疫情初期的武汉基督徒那样,他们亲身经历基督借着他们在困境中动工所带来的改变,而这样的改变,无需依赖主流媒体或政治权力的杠杆。

最后,当我们在上帝的全球使命中寻求彼此配搭时,我们也与中国基督徒一同学习如何在不同文化处境中,活出有救赎力量临在的生命。他们的影响力,并非建立在从一地向另一地 “输出资源与影响力” 的策略或能力之上,而是源自他们最真实的道成肉身的见证。

在习近平的时代,当中国基督徒开始为自己的信仰故事写下崭新篇章时,他国基督徒也该重新思考自己原先的 “中国故事” ,并重新放在一个更宏大、更深远的叙事脉络中来看:一个看见基督在中国内外都掌权作工、为自己预备新妇的故事。

本文原发表于2020年

傅邦宁 (Brent Fulton) 是《中国的城市基督徒:一盏不能被隐藏的灯》(China’s Urban Christians: A Light that Cannot be Hidden) 一书的作者、华源协作 (ChinaSource) 的创办人。 ChinaSource是一个促进中国教会与全球基督徒社群研究及合作的平台,致力于服事中国教会。