马丁·摩斯巴赫 (Martin Mosebach) 的书《二十一人》讲述着2015年在利比亚海滩上,21名科普特基督徒被穆斯林极端分子杀害殉道的故事。我读完这本书的隔天,便发生了纽西兰基督城两座清真寺遭到一名白人民族主义者恐怖袭击的骇人事件。

利比亚与基督城殉道事件之间的相似性令人震惊。在这两起事件之中,施暴者都录制了暴行的影片,为的是加深观看者的恐惧,并宣扬他们病态的“纯净观”。在这两起事件中,受害者都因自身信仰丧失生命——并且对其中许多人来说,也是因着他们的移民身分,因身处异国他乡工作或寻求新生活而成为被攻击的对象。

在这类恐怖事件发生后,我们经常辩论我们应该在多大程度上将注意力集中在恐怖行动的凶手及其动机上。我们深知过多的曝光可能会助长传播他们的毁灭性思想,甚至鼓励模仿者 (基督城恐怖分子曾声称,他正是受到某些杀人犯的影响)。然而,即使可以理解为什么人们对犯罪者的背景感兴趣,并想预防邪恶事件再次发生,这样的情绪绝不应超过我们对受害者的关怀,因为他们值得我们的哀悼。而寻求更深刻地了解他们的故事,是向他们致敬的方法之一。

这正是德国小说家摩斯巴赫 (Martin Mosebach) 在《二十一人》中所采取的方式。在这本书的引言中,他解释道:“我没兴趣进一步了解行凶者⋯⋯对我而言,把他们留在自己选择的黑暗道路中就已足够⋯⋯跟他们相比,被害者的人生更加令我感动,我渴望更深入认识他们。”

了解受害者的生命,也许会使这场悲剧显得更沉重。然而,在某种程度上,这也让光有空间照进来,对受害者人生的关注证明了邪恶及暴戾的凶手无法夺去在这件事上最终的话语权。

“完全平凡的人”

在《二十一人》一书中,作者前往利比亚拜访被ISIS极端份子杀害的人的故乡、住家、家人和教会。虽然他们的死是如此戏剧化──身着橘色连身衣,被带到海滩,前面站着全身黑衣,只露出眼睛、持剑的刽子手。但直到他们殉道前,他们的人生一直都是平静而不起眼的。除了其中一人外,其他人都是来自埃及的移民工人,信仰科普特基督教。正如作者引述他们其中一位的牧师的话,“他们都是很普通的年轻人,完全平凡的男孩。我从来没想过有一天他们会成为圣徒!”

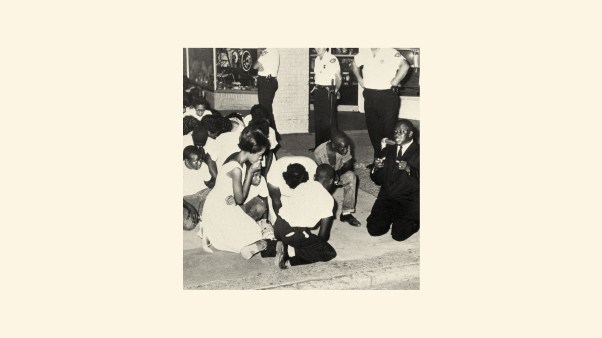

书中每一章都以殉道者之中一人的照片开始。由于他们的生活是如此 “平凡”,作者能够叙述的传记材料相对有限。这也使这本书显得既是在讲述这些殉道者的故事,也是在记录作者自己对这一较少人熟悉的基督教支派 (科普特基督教) 的探索之旅。

科普特教派基督教 (Coptic Christianity) 的历史可追溯到四福音书作者之一的使徒马可 (马可将福音传往埃及)。在西元451年的迦克墩公会议 (Council of Chalcedon) 后,他们因对基督的人性及神性的精确定义存在分歧,与罗马天主教会分道扬镳。几个世纪后,他们在基督教世界中的地位更加边缘化。自公元7世纪阿拉伯人征服埃及以来,科普特基督徒一直坚守着自己作为国内少数宗教群体的信仰。

这本书中最精彩的几章带领读者深入这些科普特基督徒的生活和教会。作者凭借身为小说家的敏锐笔触,展现对细节的关注。在名为〈殉道者的仪式〉一章中,我们得以参观他们的教堂,认识他们的圣殿、礼仪及圣餐仪式。我们听着会友讲述殉道者哈尼 (Hany)“很友善并且心地善良”,而撒美 (Sameh)“即使自己很穷仍乐于施舍”。在利比亚工作时,他们挤在一间房间里,并排睡在地上,把赚来的钱寄给埃及的家人。他们在夜晚唱诗歌、祷告、读圣经,其中有些人因为不识字,只能用听的。

透过这些细节,我们得以深入理解塑造这些殉道者生命及信仰的力量,也见证到他们的殉道至今如何持续影响着他们的家庭、教会和社区。他们的家人每人都有一部iPad,存有他们殉道时的影片。他们的圣像照片被悬挂在家中及教堂里,成为人们敬仰与纪念的象征。

跟随著作者的旅程,我们有机会去思考这些殉道者留下的双重礼物:他们一方面将生命献给上帝,另一方面,他们的生命也是留给世人的礼物——既启发我们,也邀请我们反思自己的生命。他们让我停下脚步,让我扪心自问:我是否真的认真对待生命中最终极重要的事?我开始思考自己的人生故事是否展现了经历到上帝恩典的历程,以及对耶稣的跟随。

而当我想着这群基督徒如何为了养家糊口,以至于成为别国弱势的移民工人时,我想起那些面临生活危险、离乡背井来到美国的移民工人——只因这是他们唯一能养活全家人的方法。我想起那些在基督城清真寺被杀害的人父及人子:他们也是叙利亚难民。我再次自问,我们能如何帮助那些在社会边缘努力工作、挣扎求生的人?

作者写道:“他们很贫穷——只是一小群毫不起眼的人,一起踏上寻找工作的旅程。谁会在意这样的人呢?”然而这本书提醒我们,我们为何需要关心这样的人──我们这些无辜的邻舍承受着各种苦难,甚至是死亡的可能性。

《二十一人》书的副标题是“前往科普特殉道者家乡的旅程”。然而,一边读的时候,我发现自己对所谓“旅程”的概念感到没耐心,想要尽快地到达目的地。这本书ㄧ开头便是对那段影片的生动描写:这些人被带到海滩,准备迎接被斩首的命运。这个场景扣人心弦,使我迫不及待想深入了解这21人的故事。然而作者却要我们却放慢脚步,经历一段在开罗茶馆内的冗长的假想对话。随后又有一段关于鸟儿 “嬉戏” 的描写,以及一整段关于垃圾为何是 “二十世纪最恶毒的发明之一” 的反思。

我们爱心的下一步

《二十一人》鼓励我踏上一段与这相关 (但短得多) 的旅程——在基督城清真寺袭击发生两天后,我前往芝加哥一间伊斯兰中心,参加为遇难者举行的守夜活动。在场的发言人包括牧师、政治人物、拉比和执法人员,聚集了超过一千人。大约一半的人挤在房间四周的墙边,前方铺着50张祈祷毯,每一张象征一位遇难者。发言的伊玛目 (穆斯林宗教领袖) 说,在我们哀悼之际,我们也必须面对两个问题:为什么会发生这种事?我能做些什么?

《二十一人》为第二个问题提供一个重要的答案:我们可以透过追求一种经由理解而来,但不仅止于理解的和平——来纪念我们殉道的邻舍。我们可以踏上通往陌生人及未知文化的同理心之旅。我们可以在旅途中祷告求上帝赐予智慧及指引。我们可以思考,在我们身边,最脆弱、最需要被保护的邻舍是谁?我们可能无法解决所有人想法上复杂严重的分歧、问题和困惑,但我们盼望能培养出一种同理心、共情的能力及彼此间的连结,使我们像邻舍一样彼此相爱、和睦共处。

即使现场有警察因潜在的危险而驻守在大厅,但在伊斯兰中心的守夜活动所展现的热情好客情谊令人难忘。我在入口的地方尴尬地停顿,不确定我进入的是否是女性专用的门。一名戴着头巾的年轻女子注意到我的迟疑,立刻告诉我没关系,并亲切地指引我方向。在场的男士们伸手感谢所有访客的到来。他们感谢那些在他们的社区哀悼、特别脆弱的时刻,愿意向他们迈出一步的陌生人。

当然,科普特殉道者的牺牲所带来的启发,虽可能使我们个人委身学习同理邻舍的感受,但这种同理心不包括忽视穆斯林、基督徒、民族主义或白人至上主义者之中的极端分子的行径;这种委身也不会忽略我们之间神学上重大的差异。相反地,面对这些事件时,我们能坚定地宣告:我们不会被恐惧瘫痪。我们可以接受耶稣的邀请,踏上以真实行动跟随祂,成为祂的见证人、爱邻舍如同自己的信心的旅程。

如果我们希望迎来更和平的明天,那么,今天踏出的这些步伐就至关重要。在守夜活动上,一位牧师引用耶稣在约翰福音14:27的话——那些科普特殉道者当天在海滩上所走的每一步都体现了这句话,而这句话也能鼓励我们踏出爱心的下一步:“我留下平安给你们,我将我的平安赐给你们。我所赐的不像世人所赐的,你们心里不要忧愁,也不要胆怯。”

肯特·安南(Kent Annan)是惠顿大学人道与灾难领导力中心(humanitarian and disaster leadership at Wheaton College)的主任。他最近的著作是《你们欢迎我:爱难民与移民因神先爱我们(You Welcomed Me: Loving Refugees and Immigrants Because God First Loved Us )》(InterVarsity Press)。