多年前,我的父亲教了我一些关于经营邻里感情的事,这些道理在我的生活中慢慢扎根。

当我还是青少年时,我的一位同学的父亲正在参选地方公职,代表的是我家从来不会投的政党。因此,有天回家时看到朋友父亲的竞选标志插在我家院子里时,我很惊讶。后来我才知道,是朋友的父亲询问我父亲是否可以在我们的院子里插上他的竞选标志,而我父亲同意了。对我父亲来说,作为一个友好的邻居比党派政治或一个竞选标志更重要。

现在,好多年过去了,这段关于邻里情谊的教训也在我的生活中以稍微不同的方式有了应用。

通常,当我们谈到爱邻舍时,我们想到的是抽象的意义。又或许我们想到的是在全球范围内去爱邻舍——那些生活在远方的人,那些我们可能在短宣/旅游时认识,又或是圣诞节举办为困苦地区送礼物时的对象,以及在教会的宣教主日透过特别奉献帮助的人。而爱邻舍确实可以包含这些含义。但正如“所有政治都是地方性的”,某种意义上,爱邻舍也是地方性的。

我从父亲那里继承了对政治的浓厚兴趣。在我的一生中,我参加过数场竞选集会,为候选人逐门逐户拜访,在自己车子贴上选举标语、衣服别上选举徽章,甚至还曾参选过。当我有了自己的房子后,我也会在自家院子里插上选举标志。

当我和丈夫25年前搬到我们现在的家时,每到秋天,我总会在前院插上选举标志。然而,过了很久我才发现,我的邻居们并没有插上选举标志。

我们周围的邻居几乎都是我们搬来前就已在这的老住户。多年的相处累积了许多历史、传统和文化。

但我们邻里成员的背景并不单一。我们的房子是这片区域里最老的建筑。过去的一个世纪里,其他各式各样的房子相继在这里出现,有些已经有几十年历史,有些还在建造中。我们的邻里包含了大型新屋、小型活动式房屋,以及很多不起眼的砖造小房子。就像他们的房子一样,住在这里的人也几乎涵盖了所有可能的社会群体。事实上,我们这个乡村角落里的多元性可以媲美最时髦的都市社区。

那个时期,我还是个觉得政治就是黑白分明之事的人,我真的相信某个政党代表着法律、秩序及道德,另一个政党则不是。所以,当时的我并不会流心那插在我院子里的选举标志正面对着我的邻居们,而他们的生活——随着岁月流逝,我逐渐意识到——因着我所支持的政党的政策而受到深刻的伤害。

然而,随着我们与邻居们越来越亲近,越来越多参与在彼此的生活里,我最终慢慢了解到这些事。我们ㄧ家起初与邻居们并没有太多共同之处,除了住在同个社区里。我们各有各的作息,处于不同的人生阶段。

但随着时间推移,信箱旁的简单聊天渐渐延伸至参加彼此的家庭活动和共享节日餐点。当我赞美一位邻居信箱上的藤蔓时,她在我家旁也种了类似的植物。另一位邻居喜欢我的百合花,我便邀请她挖一些带回家种。当一位邻居生病时,其他人会去关心他的配偶。当一位邻居去世后,我丈夫主动帮他的遗孀整理草坪。当我们的一颗老树倒下时,我们邀请一位邻居来砍下木头,用在他家取暖的火炉里。

这些年来,随着这些邻居间的互助交流,我逐渐了解他们的历史和他们祖先的故事。我听着我们社区的历史——有些人曾面临不公义和邪恶的待遇,以及另一些人如何以善胜恶。

于是我不禁想知道,我插上的这些选举标志是否曾让我的邻居们感到难受。如果有,他们也未曾表现出来。

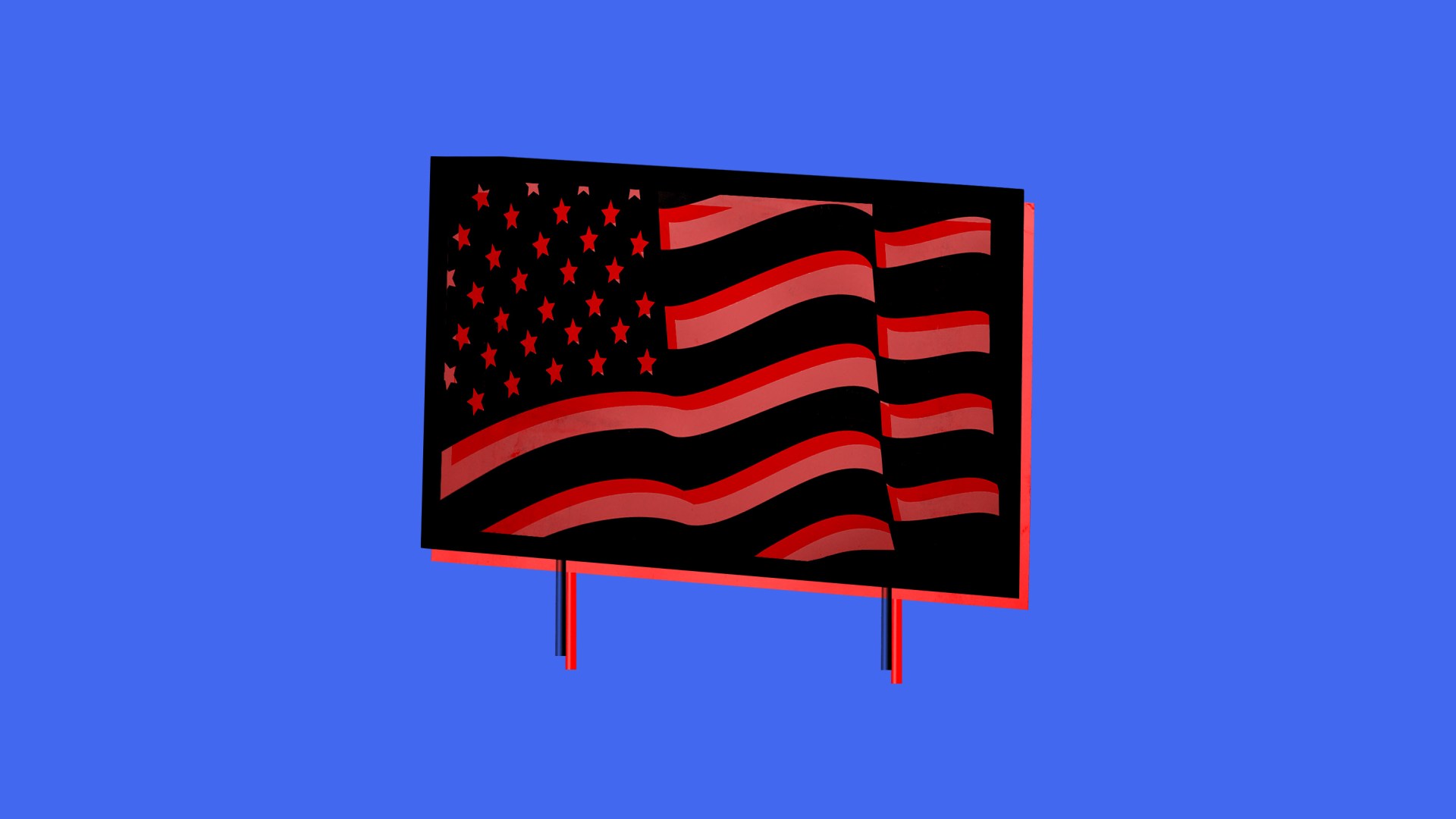

但让我解释一下我的想法:我并非在讨论是否应插上选举标志。只要走到我们这条长长的乡村道路的两端,你会看到ㄧ些选举标语的。 (在我们这一区,通常只有一个政党会被代表。而这也没什么不对。)支持自己喜欢的候选人并无不妥或违背邻里精神。

事实上,我的反思更多是关于我如何在这个独特的社区中,学会成为一个更好的邻舍。这里生活着与我并无太多共同点的几个家庭——除了我们一起生活在这片区域里,每天相遇时互相打招呼,或一起拿信件、洗车、拔除花坛里的杂草,偶尔因看到救护车停在谁家门口而不安,又或者分享最近有熊出没或流浪狗的消息。

每个社区都有其不同的特质。每个邻居都有其不同的人生故事和经历。当我最终了解更多关于我们社区的事迹,并观察邻居们的生活方式时,我希望自己能以不插上选举标志等可能造成隔阂的方式来成为他们更好的邻舍。

但我更希望的是,自己能在更大的层面上成为他们更好的邻舍——就像他们对我那样。

选举标志可以传递很多信息,但与和邻居的日常互动及友情相比,又显得微不足道。经过很长一段时间后,我逐渐意识到,我不想让一块印刷的聚丙烯材料成为我与这些日渐熟悉并逐渐爱上的邻居之间的障碍。我很感激我的父亲很久以前教会了我这个道理。

Karen Swallow Prior是《福音派的想像:故事、图像与隐喻如何创造危机文化》一书的作者,她是《宗教新闻服务》的专栏作家,定期在Substack的《The Priory》发表文章。