我站在铺着榻榻米房间的角落,看着一群年轻男孩认真地背诵经文及信条,反思自己的内在情绪。他们正准备投入格斗中——具体的说,是巴西柔术的格斗练习。他们同声念着: “我不会被我的情绪所控制。我要主导我的情绪。”

我所在的地方是 “The Yunion” (青少联合),由杰森·威尔森 (Jason Wilson) 创办的非营利组织,致力于为底特律奥克曼大道社区的青少年提供领导力训练及支持他们。他们所在的这栋简朴的三层砖造建筑,座落在一座兴旺的天主教教堂及数排破败房屋之间,如同连结两个世界的筋纽。

The Yunion 的核心事工是 “亚杜兰洞蜕变培训学院” (Cave of Adullam Transformational Training Academy)。这个 “亚杜兰洞” 提供一种成长蜕变的课程,结合了情绪训练与武术,致力于帮助美国非裔年轻男子成长。在底特律这个人口密集且长期被人忽视的社区中,想要进入 “亚杜兰洞” 的等候名单已经超过了800名青少年。

威尔森的目标并不是成为某种 “男子气概风潮” 的推动者。尽管他在Instagram和其他社群平台上拥有超过150万名追随者,并且获得无数名人背书。他也出版了多本探讨男性气质的畅销书——如《像个男人ㄧ样哭泣》(Cry Like a Man)、《战吼》(Battle Cry),以及最新的《时代所需的男人》(The Man the Moment Demands)——但是,威尔森从不提供那些老生常谈,或会在推特上窜红的关于 “何谓男人” 的陈腐定义。相反地,他和他创立的培训学院处在 “传统的男子气概” 及当代对心理及情绪健康觉醒之间的过渡地带。

十五年前,我在基督教嘻哈音乐圈中认识了威尔森,当时他是一位音乐制作人和 DJ。威尔森和妻子妮可在 2003 年创立了The Yunion——最初是一间唱片公司,为底特律的年轻人和音乐人提供一条健康的路,成为 “充满破坏性的嘻哈文化叙事” 的替代选择 (更健康的选择)。与其被嘻哈文化中有毒的期待 (预设男性应有何种行为模式) 所限制,威尔森选择成为这个时代所需要的男人——他们的第一张合辑《种族灭绝》(Genocide) 大胆地让女性饶舌歌手的出场数量几乎与男性持平。

威尔森也曾辅导那些即便拥有名声与财富,却仍感空虚的知名人士,也与娱乐圈名人、演说家罗宾斯 (Mel Robbins)、体育评论员史史密斯 (Stephen A. Smith) 等人合作。他曾在ESPN纪录片《亚杜兰洞》中现身参与,并获得欧巴马总统颁发的总统志工服务奖。但在名声及荣耀外,威尔森采取了耶稣所展示的 “你们来看” 的门徒训练模式,也就是结合了理论知识和身体力行的门训方式 (约1:38-42)。

威尔森很快就意识到,他不只需要得着青少年的耳朵,还要赢得他们的心。在发行合辑一年后,The Yunion 由唱片公司正式转型为非营利组织。二十年过去,威尔森透过实际参与且全人性影响的方式,成功地得着年轻男性的耳朵和心灵。

正如威尔森所说,美国对男子气概的定义赋予男性 “狩猎、战斗及繁衍后代” 的特权。但他想让那些只知道如何展现威吓力量的战士们,学会脸上也挂着微笑和眼泪。在这个各种愤怒又挫折的业余 “男性专家” 常在podcast上高谈阔论的世界里,威尔森选择训练年轻男性成为情绪健康的人,引导他们将情绪转至对自身身体的纪律中。威尔森邀请这些男孩进入他的生活:他们认识他的妻子、跟他的儿子一同对练,并在他家中用餐。他们亲眼见证威尔森在有权有势者面前的自信,以及对卑微者的敬重 (诗篇138:6)。

关于青少年恋爱关系的研究指出,若在情绪智商中的 “人际关系及压力管理” 得分较低,则 “越容易出现暴力行为” 。在某些文化圈中,愤怒是男性唯一可以公开表达而不会被质疑其男子气概的情绪。当男性无法完整表达自己的情绪时,往往会本能地诉诸暴力。然而圣经告诉我们,我们同时拥有愤怒及温柔的能力 (以弗所书 4:26;箴言15:1)。

当如今许多 “极度阳刚 (hypermasculine)” 的网红把男子气概描绘成单一且往往有毒的形象——把男性特质当作掩盖愤怒、孤独及忧郁的手段时,威尔森选择训练年轻男孩成为这个时代真正需要的男性。他运用自己的影响力,正面直击这个核心问题:成为一个男人,意味着什么?

网路上充斥着急于为 “何谓真正的男人” 辩护的意见领袖。其中最具影响力的,是被称为 “红药丸 (The Red Pill)” 的去中心化线上社群。他们透过播客、研讨会及社群媒体向数百万人传播他们的理念,形成了一个被称为 “男性圈 (manosphere)” 的生态体系。他们的意识形态自诩为从女性主义、传统关系结构与性别流动性等 “社会宰制” 中拯救男性的救赎之路。

红药丸运动的组成团体包括所谓的 “非自愿单身者 (incels)” 、男性权益活动家、护照兄弟 (指那些前往海外寻找伴侣的西方男性)、把妹达人 (pickup artists)⋯等等。部分学者认为 “男性圈” 兴起的原因之一,正是这些男性感到如研究者杉浦 (Lisa Sugiura) 所形容的 “自己的社会地位逐渐下滑” 的恐慌。这种情绪广泛存在于红药丸运动的支持者之中,如安德鲁·泰特 (Andrew Tate)、罗根·保罗 (Logan Paul),及已故的凯文·塞缪尔斯 (Kevin Samuels) 等人。

若要为红药丸运动及 “厌女式的男子气概” 找一位理想的代言人,从外在条件来看,威尔森似乎完全符合理想条件。威尔森拥有27年的武术经验,光头、一脸修剪整齐的白胡子及健壮的体格,他的外貌让人联想到退役的 NFL 球员,或年长版本的美国传奇阳刚人物约翰·亨利 (John Henry)。

威尔森生命中曾有一段时期,像泰特或塞缪尔斯这类的网红,能定义他对男子气概的理解。然而,在失去两位兄弟于帮派暴力后、自己曾在车上遭人枪击,并经历无数次只因为了证明自己 “是个男人” 而面对的生死关头后,他发现这种有毒的生活方式根本无法满足他内心真正的渴望。

真正促使威尔森对男子气概及情绪健康的重新认识,并非发生在某次帮派枪战之后 (尽管他确实曾经历那些场面);也不是在他听了一场布道后向至高者 (上帝) 交托生命那一刻。真正的转变,是在他成年之后才到来。

“我母亲罹患失智症后,开始需要更多的照顾,” 威尔森接受访谈时说道。 “光是提供她所需的金钱,并不能真正帮助她。” 当母亲因为无法记起事情而焦虑或烦躁时,他学会安抚她的情绪,帮她擦指甲油、按摩头皮。在男性圈里的 YouTube 影片中,极少有人鼓励这种形式的男子气概。

在这个文化中,人们普遍认为男性的情绪不重要——根据皮尤研究中心的一项调查显示,超过一半的美国人认为,我们对那些 “很会关心人、情感上坦率、说话温柔或富有情感的男性” 不够重视。而威尔森正在为男孩们创造一种空间,让他们能透过体能锻炼、纪律训练及学习自卫,深入地认识自己。他教导他们适应力、人际技巧、自我觉察、压力管理等各种能力。但最重要的是,威尔森在他们心中培养一颗敬畏主的心。

撒母耳记上第22章描述,大卫为了躲避扫罗的追杀而躲进亚杜兰洞。不久后,有四百名男子聚集到他身边, “凡受窘迫的、欠债的、心里苦恼的,都聚集到大卫那里” (第 2 节)。就像当时那些身心俱疲、寻求出路的男子们,今天底特律的男人和他们的孩子也来到另一个亚杜兰洞来寻求医治及引导。

威尔森创立的亚杜兰洞是个暂时的避难所,但不是永久的归宿;这是一个门徒在此分别为圣、然后被差派出去的地方。学员一旦通过入门考验,便离开洞穴,展开新的旅程。

在青少年们学习自我防卫的道场墙上,写着亚杜兰洞的 “委身承诺” ,例如愿意委身操练 “控制情绪” (而不是被情绪控制)——这是来自哥林多前书6:12的想法。这里的老师们自称shärath,是希伯来文的 “仆人” 的意思。

“当父亲们看着自己的儿子在亚杜兰洞经历这些成长时,他们也得到了医治。很多男性过去未曾有过这样的机会,” shärath克里斯 (Chris Norris) 对我说。 “他们那些尚未痊愈、甚至是他们不知道或早已遗忘的伤,会因此浮现出来。”

为了成为真正健康的男人,男孩们学习如何与对手格斗,也学习如何与创伤摔跤。研究显示,培养一个能 “透过社会性蜕变塑造韧性” 的群体极为重要,而不是将 “克服重大逆境” 的重担单单加诸在已深受创伤及困境的黑人男孩和年轻人身上。

威尔森正在拆除那堵将人分裂的 “男子气概之墙” ,使人从他所称的 “情绪牢笼” 中获得自由。正如成年男性需要群体的支持,年轻的男孩也不该被抛下,独自面对体制性的不公义、社区中的暴力,以及由上一代情感压抑的父母所遗留下来的创伤。那些为人父者不该因自己情感创伤的经验,对孩子感到无力而放弃,因为成长及医治永远没有截止日期。

来自不同社区的男孩走进亚杜兰洞,仿佛这是他们一天中最重要的时刻。有些人身后跟着父亲一起进来;也有些人慢慢踱步而入,身上背负着焦虑及廉价衣物的重量。场中明显缺乏女性的身影。尽管他们的家庭结构和经济状况各异,这些男孩和男人都卸下了外表的坚强伪装,换上准备接受巴西柔术训练的道服——同时也是他们训练情绪调节、自我克制,甚至学习如何正确握手和餐桌礼仪的制服。

The Yunion的网站自豪地宣称:“78% 亚杜兰洞的学生在未接受学业辅导的情况下,学校成绩提升了一个等级!”

一位名叫瓦奎罗 (Vaquero Tyus) 的父亲赞扬亚杜兰洞是个能培养他儿子韧性的群体。他说: “我儿子去年的这个时候失去了母亲,亚杜兰洞在身心两方面都给他极大的帮助。他正在不断成长,变得更有自信、更有纪律,也更常祷告了。对我来说,有威尔森参与我儿子的生命,是极大的祝福。”

威尔森所教导的情绪稳定训练,与他所教授的柔术技巧同样重要。

威尔森说,“看到今日越来越多男性学习如何谈论自己的情绪,很令人鼓舞没错,可惜的是,他们当中多数人却仍不知道如何真正地‘感受’ 自己的情绪!”

威尔森也会帮助处理霸凌、心理健康及忧郁症等问题——这些是许多家长最关心的议题。所有回报孩子曾遭受霸凌的家长都表示,孩子从亚杜兰洞毕业后,霸凌的情况已不再发生。

威尔森教导男孩们,如何透过武术及自我反思的纪律,在压力来临时维持稳定的情绪。这种颠覆性的智慧将这些被视为 “敏感/脆弱” 的练习跟 “力量的展现” 结合,是既独特又有效的模式。这些男孩离开亚杜兰洞时,已准备好保护自己不再被霸凌——更重要的是,他们学会如何防御那些想要 “挟制他们” 的破坏性情绪。

尽管教会或人们常局限于非此即彼的二分法——例如重理性轻情感、重实践轻思索——威尔森却视基督徒的男子气概为一种整全的实践。正如他在《时代需要的男人》中所写的,他是个 “整全的男性 (comprehensive man)” :他愿意成长与改变,并 “同时展现勇气和怜悯、刚强及细腻” ,是个 “不惧怕他人看法,由内心的良善所引导” 的男性。

威尔森理解一个人可以同时承担多重角色——每个人都在不同身份间游走,需要清楚哪些角色是最重要的。他详列构成一位 “整全的男性” 的十种身份:战士、供应者、领袖、爱人、养育者、绅士、朋友、丈夫、父亲及儿子。他并不教导学生要平均兼顾每一个角色,而是引导他们将自己的天平倾向 “最重要的事” ——因为有些事值得我们投入更多关注,例如上帝和家庭。

当有人问耶稣什么是最大的诫命时,耶稣回答,祂的门徒要 “尽心、尽性、尽意、尽力爱主你的神” (可12:30)。这种整全且全面的爱,在基督身上得以最完美的体现:耶稣可被视为 “整全之人” 的典范。祂完整地整合了心、思、灵及力量。耶稣就是我们每个时刻所需的解方——每个时刻。耶稣有明确的目标,却也接纳突如其来的打扰;祂研经、教导人、懂退修,但也活在当下。祂既随机应变,也恒久忍耐。祂既是羔羊,也是狮子,同时展现敏感温柔及刚强的双重特质。

教会有时也会落入 “单一化男性形象” 的危险之中,例如,有些高度神学导向的牧者会特别重视理性,而以宣教为导向的牧者则偏重感性、触摸人心。但我们的教会应当展现出一种 “整全的自我” 、多元并存的生命样貌,如同基督那样。致力于做好事的教会往往特别强调力量;而那些越来越重视人际关系和灵修操练的教会,则侧重引导人更深入灵魂的深处。

威尔森亲眼见证了,当人们不再追求这个世界虚假的平衡,而是将天秤倾向耶稣的教导时,所带来的益处。

他对我说: “我见识过那种过度阳刚或单一面向的男性样貌。在那种情况下,没有人有真正的平安,也没有人真正快乐。我心里渴望的,就是能与阿爸父一同安息,所以任何可能妨碍这一点的事物,我都觉得不值得。这就是让我持守原则的原因。”

我静静地站在教室角落观察课程的进行时,注意到一位年纪较小的学员在完成多项任务时明显很挣扎。每一次失败都让他的暴躁情绪更为升高,最终干扰了整个训练场的秩序。

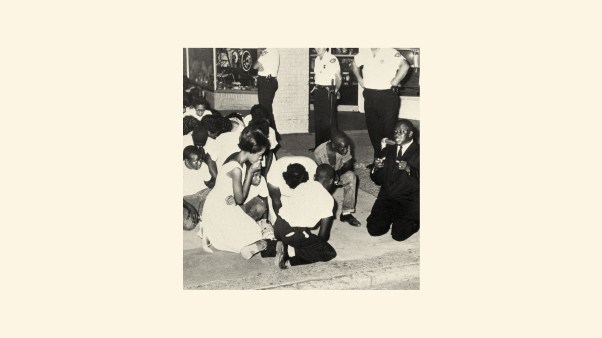

当学院中的 nagiyds (亚杜兰洞实习领袖的称号) 无法有效平息状况时,威尔森亲自走向男孩,在垫子上跪下来,与他眼睛平视。他双手温柔而坚定地扶着男孩的头。男孩试图挣脱,却无法逃离。在经历了约十五分钟的翻白眼、青少年的嘀咕及低声怒语后,威尔森将他送回去继续练习。

“那个男孩刚才跟我说,有个邪灵告诉他,他一点都不特别,” 威尔森解释道。 “这就是我们在这里真正要面对的东西。”

乍看之下是一场肢体冲突或情绪爆发,实际上是一场属灵的代祷。

“我为他祷告,” 威尔森说。“然后我告诉他:那个是谎言!”

经过这番互动后,学生的表现明显改善,专注力更集中,情绪也更为平和稳定。

这个场景恰恰体现了威尔森的教导方式。他深知我们真正对抗的不是肉身的敌人(弗6:12),他有勇气拆穿人们心中相信的谎言,同时以温柔的爱和同理心为人们的医治祷告。而这,也许正是多数男人——不只是男孩——真正需要的。

Sho Baraka是本刊Big Tent Initiative的编辑总监。