身为一个自诩为“圣经书呆子”并热爱对称的事物的人,没有什么比认识到 “对称交错(chiasm) ” 这个文学结构更欣喜的事了——这是一种深受古代近东作家喜爱的结构。

“对称交错结构” 是一种镜像对称的平行结构,透过重复叙述来铺陈想法。这种结构遍布旧约及新约;一旦你注意到它们的存在,就再也停不下来。

一个简短的现代对称交错语句例子是:“如果你不做计划,你就在计划自己的失败 (If you fail to plan, you plan to fail)”。耶稣在《马可福音》2:27也说过一句简洁的对称交错:“安息日是为人设立的,人不是为安息日设立的”。

但多数的对称交错结构都不只有一句话,更常是横跨整个章节,并在中间设置一个 “枢纽点 (hinge point)”。西方人写作习惯将结论放在最后,例如故事的寓意或笑话的妙语收尾,但古代近东的思维方式则偏好将核心思想嵌在正中央。

如果我们读经时没有辨识出这种文体结构,无论读的是诗篇还是耶稣的话,我们都很有可能把重点放错地方。身为一名圣经老师,我看到对称交错结构是如何实践 “重复为学习之母” 的原则。对称交错结构可以帮助我们记忆经文,是上帝对过去时代无法拥有整本《圣经》的跟随者的恩典,同时也是现代基督徒的一份礼物,帮助我们在这个充满干扰的时代牢记祂的话语。

现代读者可能会好奇,为什么这种特殊的文体结构会如此吸引古代近东人?我确实曾对这一点感到疑惑——直到我的母亲去世。

“我很抱歉要麻烦你带我去看医生。”

我看向身旁 79 岁瘦小的母亲,她坐在副驾驶座上,眼神充满歉意,紧张地摆弄着她的手提包。

和她那一代许多人一样,母亲对他人即使是举手之劳的帮助,也很难接受。任何时候当她因打扰到我的生活步调而感到不安时,我总会对她说:“你是我深爱的人,不是我要解决的麻烦。” 这句话都快要成了我的口头禅了。

如果你以为我和母亲有令人羡慕的关系的话,容我告诉你,我们原先的关系并不是如此,但经过许多努力,直到她人生的晚年,我们才重建真正温馨、甜美的关系。2021 年 12 月,她的孩子和孙子们帮她搬到离我家仅五分钟车程的公寓。我们安置好她的古董家具,挂上她最喜欢的画作,并摆出她最喜欢的花瓶——那只瓶口饰有紫藤图案的。我很期待,因为这让我可以更方便地去探望她,或帮她跑腿办事。

我计划在马上到来的一月为她的 80 岁生日举办一次家庭聚餐。但在聚餐的三天前,她发信息说她的胃不舒服,不确定能不能赴宴。她向我保证她身体很好,不用去看望她。但她的病比她想像的还要严重。

她的生日最后是在加护病房度过的,一周后她转入安宁疗护,回到我家接受临终关怀。不再有哔哔作响的仪器和冰冷刺眼的顶灯,也不再有口罩和探访限制。迎接着她的是一间充满阳光、温暖色彩以及亲人们的房间。

这时候,她已无法再与人交谈。但我知道,如果她还能说话的话,她一定会重复她在短暂住院期间一次又一次努力说出的话:“我很抱歉成为妳的负担”。

我和我的兄弟们在她的床边守夜 (我想这是许多人再熟悉不过的事)。我们聆听着她的呼吸日渐急促,也见证了死亡这件事的艰辛。

第二天,安宁疗护的护士告诉我:“其实,你可以引导她,给她鼓励,告诉她她做得很好。” 于是我播放她最喜欢的诗歌、握着她的手,帮忙她保持干净舒适。我轻声对她说了无数次:“我很高兴你回到家。你是我深爱的人,不是带给我麻烦的人。”

终于,她走到这场苦旅的终点。最后一次深深的吐息,随之而来的是沉寂无声。

那一刻,我突然意识到那 “呈现在人类漫长生命中奇妙可畏的对称交错性”。

八十年前,她不也是这样来到这个世界的吗?经历一场剧烈的分娩,伴随着深深的吸气及刺耳的啼哭?在她出生后的头几个小时,不正是接受了与她临终前相似的照料吗?

我猜想古人之所以热爱对称交错结构,或许是因为它展现了生命旅程的形状。而或许,这种结构正是上帝出于慈爱的设计——首尾呼应,重复回响,完美对称。

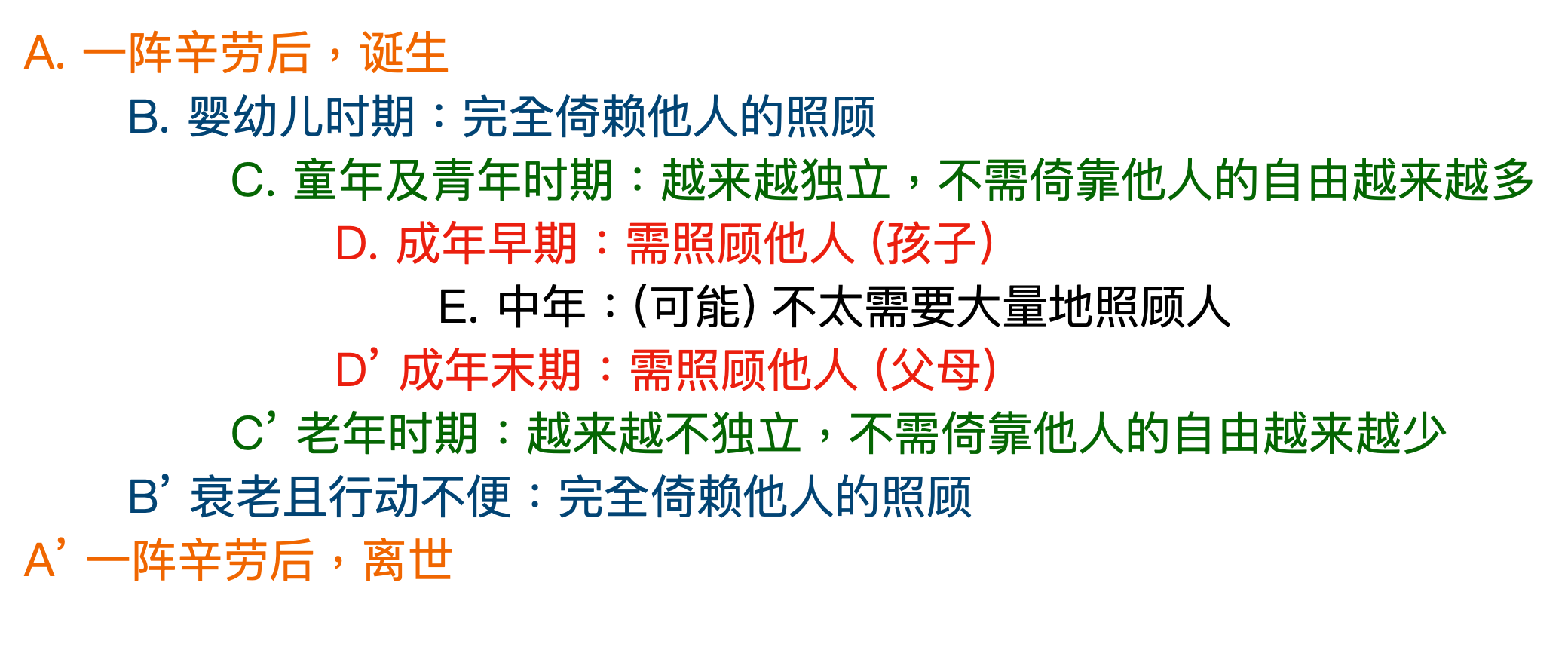

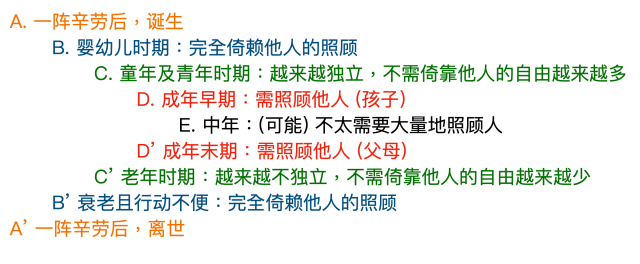

我推想,人生其他前后对称交错的阶段,应该也能被描绘出来。虽然每个人的生命都是独特的,但是否存在某种普遍的模式呢?于是,我开始勾画我的想法。

关于人类生命有对称交错性的想法,并非我所独有。我想起一句俗话说:我们首先是父母的子女,然后是我们子女的父母,再来是我们父母的父母,最后又是我们子女的子女。

如果人生有所谓的对称交错性,而这种结构确实教导着我们什么——那会是关于什么呢?如果我们成为它的学生,我相它会 “指教我们怎样数算自己的日子,好叫我们得着智慧的心” (诗篇 90:12)。

记住人生的不同季节有其既定的模式,能帮助我们安然处在当下的阶段,并明智地规划如何使用我们所拥有的时间。自从死亡在《创世记》第三章出现后,我们的年岁便开始能被数算。也许,上帝出于祂无限的慈爱,赐给我们生命的对称性:一种有规律的测量标准,好让我们能正确地数算我们的日子。

认识到年龄的增长意味着放下某些自由和能力,使我们能坦然接受这个过程,而不是紧抓着自给自足不放。这帮助我们预见未来的季节,珍惜当下的岁月,并感恩那些已经过去的时光。

认识在到人生的某些时期我们是 “给予者/帮助者”,在其他时期则需要接受帮助,能让我们在需要被照顾时坦然接受。我们年幼时并不是个 “需要被解决的问题”,我们衰老时也同样不是。我们只是处于一个被爱的阶段,而他人正是在这个时刻偿还他们自己曾经接受过的照顾之恩。

人生的对称交错结构也解释了为什么当一个生命被突然截断时,我们会感到如此震惊。我们本能地认为人的一生应该画出一个完整的弧线。一场过早或意外的死亡带来了不对称感——没有首尾相应,没有平行结构,没有完整的圆。我母亲的离世在许多层面上而言,都算是 “好好地离去”,其中一个原因便是它所展现出的这种蒙福的对称交错性。

但如果对称交错结构的重点在其中心处,那么我们人生的 “中年时期” 又有何值得注意的地方?

中年时期为人生提供一个独特的机会,一个在十字路口既往回看又向前瞻望的时刻。如果我们仔细留心自己是如何进入交错对称里的,我们就更能以优雅和顺服的态度走出它。回顾生命的前半段,可以帮助我们预备后半段——无论是得或失。

如果我们只关注自己的能力和责任,我们只会看到前半生的丰收成长,以及后半生的失落。在一个愈发崇尚年轻及活力的文化中,我们很容易忽略随着岁月累积的宝贵财富——智慧。

年长的智慧在于,即使我们的身体越来越衰弱,我们内在的生命却是越来越丰富、稳定。我们的身体或许会衰退,但我们的心灵仍能持续成长。

我今年55 岁,已经开始感受到体能的下降。虽然我仍处于能够帮助他人的阶段,但如果上帝赐与我长寿,终有一天,我将会是个纯粹的受助者,需要倚靠他人喂养、着衣和照顾。

我能够帮助他人的日子是有限的,而我希望能正确地数算这些日子。看着父母亲步入老年,让我能清楚数算并明白自己所剩年日的可贵。那些曾照顾我的人,如今成了被照顾的人。他们的身体越来越有限,但他们的洞察力却愈发深邃。

他们向我证明了一件事:虽然老化的关节、心脏瓣膜、视力与听力可能让我们的身体越来越不稳定,但智慧却使我们的灵魂愈发稳固。身体会衰退,但人会成长。当生命经验之油越来越丰富时,智慧之灯就会愈发明亮。

对基督徒而言,年华老去是迸发光芒的旅程的邀请。

我家的阁楼里有件旧时代的遗物:一台我丈夫青少年时期拥有的卡式录音机。我家客厅还有一件古董——带有紫藤花边的花瓶,是我从母亲继承而来的。这个花瓶的价值不高,但与阁楼的电器不同,它的价值会随着时间持续增加。

我们的文化所面对的问题,正来自我们如何看待老化的过程,以及如何看待老人。我的孩子会亲昵地称呼我和丈夫为 “老人家”,但感谢神,他们仍愿意寻求我们的建议,视我们经年累月所获得的经验为智慧的来源。但他们已渐渐成为文化里的特例了。

如今文化变迁的速度太快,以至于许多父母与子女因观点的分歧而产生隔阂。过去,人们认为长辈随着岁月的推移而变得更加智慧;而现在,他们却更可能被视为有着过时想法的老人。我们不再像那支花瓶,反而更像那台不再实用的卡式录音机。

当我聆听 84 岁高龄的父亲给我的建议时,我发现他总是耐心等我把问题问完才回应。而 55 岁的我,当与年轻人谈论婚姻、养育子女或事工的困难时,往往也能很快辨识出熟悉的模式,然后在适当的时刻给出我曾多次给过的忠告。

人们总是会遇上类似的绊脚石。如果我在中年时期已累积了一定程度的智慧,那么我的父亲在84岁时所拥有的岂不更多?年长的智慧有两种:一种是神所赐的敬虔智慧,一种则是年龄的智慧——来自漫长岁月里对世界及周围的人的细心观察。

年龄的智慧是十诫中第五条诫命 (尊敬父母) 的基础,许多人误以为这条诫命是对孩子说的,但其实它是对成年人说的。 (注意,第五条诫命后的诫命所涉及的罪——谋杀、奸淫、偷盗、作假见证、贪婪——皆是成年人的罪。)

第五条诫命的目的是教导成年子女敬重年迈的父母。清教徒在《西敏斯特教理问答》中正确地诠释了这条诫命更广义的应用,指出它也包括对所有年长且经验丰富之人的敬重。

简而言之:要敬重年长者。他们知道一些我们尚不知道的事。他们的身体或许在衰退,但他们的内在仍在成长。我们很容易会忽视这一点。有一次,我听到一位 30 多岁的女士温柔地提醒年轻女性:“年长的基督徒姊妹在教会仍然很有价值。” 然而,按照第五条诫命的精神,我想稍微修改这句话:年长者不只是 “依然” 有价值,而是 “愈发” 有价值。

在一个崇尚年轻、视衰老为 “步向无用” 及 “边缘化的过程” 的文化里,上帝的家庭却认为人的价值能随着时间不断增长,长者的贡献不可或缺,也无可替代。

我们的长辈有许多智慧可以教导我们——直到他们进入人生对称交错结构的最后阶段,届时,衰老会夺去他们思考及沟通的能力。然而,即便如此,他们仍能教导我们些什么。衰老需要一种无与伦比的韧性,而照顾年长者则为年轻一代带来意想不到的祝福。 那些握着垂死之人双手的人,能学到珍贵的智慧。他们学到,老人不是一个负担,而是一项神圣的托付。我的母亲,在离世的过程中,闪耀着光辉。

如果我们愿意留心,人类生命奇妙的对称交错性能赐给我们智慧。我们从无助的婴儿时期开始,在父母的照顾下进入成长及充满可能性的季节。然后我们成为子女的照顾者,再成为父母的照顾者。我们看着自己的生命从成长及可能性转向衰退及受限,最终回到无助的状态,离开这个世界,如同我们进入它时的状态。上帝是何等慈爱,给了我们一张衰老的地图,直到我们最后的仇敌——死亡——被彻底打败。

不要误信 “人生只有前半部值得珍惜” 的谎言。当我们放眼人生的整个弧线,我们就学会珍惜它的每一刻。我们不仅学会数算我们的日子,更学会珍惜它——珍惜青春的日子,珍惜暮年的日子,以及两者之间所有的日子。

不要让迷恋青春的文化夺去你对人生每个阶段的价值的认识。我们需要日渐衰老的脸孔和日渐迟缓的身体来告诉我们这个事实:时间正在流逝,而它极其珍贵。每个人生季节都有其独特的果实,无需紧抓着终必流逝的事物。我们的上帝在每个季节中,都是信实的。

Jen Wilkin是位作家、圣经教师,也是Knowing Faith 播客的共同主持人。