开幕式才开始,但2020年的东京奥运会就已经让人感觉很怪异。 在最后一刻,日本政府决定禁止观众入场,一些运动员在COVID-19检测呈阳性后不得不退出比赛,或在接触到检测呈阳性的运动员后被隔离。

就像其他奥运选手一样,基督徒运动员做出了牺牲,经历了心理健康危机,并将自己推向生理极限,才获得了奥运会参赛资格。 但是他们在达到这一成就时,也对自己最终身份所在有着明确的信念。 许多人还利用他们的平台分享神在他们生命中所做的工,并为他们所取得的成回馈社会。 以下是来自世界各地的,目前参加东京奥运会的15名运动员。

卢卡斯·劳塔罗·古兹曼(Lucas Lautaro Guzman),跆拳道(阿根廷)

2012年,塞巴斯蒂安·克里斯马尼奇(Sebastián Crismanich)成为首位在奥运会上赢得跆拳道金牌的阿根廷人。 卢卡斯·劳塔罗·古兹曼希望能成为第二个。

2019年,他在2019年世界跆拳道锦标赛中赢得男子蝇量级铜牌。 他取得这一成就,是他的母亲患乳腺癌不久即去世的三个月后。 虽然失去了母亲使很难受,但古兹曼的信仰得以深化,今天他说他有很多要感恩的。

就在奥运会开始前,古兹曼在哈萨克斯坦庆祝了他的27岁生日。 在他的 “26岁最后一张照片”的标题中,他写道:“我觉得我不配得到我正在经历的一切。 ……我不能再向神要求什么,因为他给我的太多了,使我无以复加的完整和圆满。 尽管我得到的这么多外部成功,我必须承认,接受基督是发生在我身上最好的一件事。 我不想说服别人以我的方式思考。 归根到底,只要在我们的行动和行为上有证据显示给世人,我们所说的就是有用的”。

尼古拉·麦克德莫特(Nicola McDermott),跳高(澳大利亚)

“在体育中,顺服的生命将是个什么样子?”跳高运动员尼古拉·麦克德莫特(Nicola McDermott)在她的Instagram简介中提出了这个问题,然后继续在生活中寻求给这个问题一个应有的答案。 在赛场上,24岁的麦克德莫特在2018年英联邦运动会上赢得了一枚铜牌。在去年疫情期间,她离开澳大利亚到欧洲训练,并创造了个人纪录。 在赛场外,她共同创立了 “永恒的冠冕 ”(Everlasting Crowns)事工,她希望“运动员伙伴们被耶稣完美的爱所改变,在教会中得到栽培,并接受门徒训练,成为他们被派往的每个地方的祝福”。

她在今年早些时候告诉《卫报》:“我的信仰是我在这项运动中坚持这么久的原因。 信仰是对你没有看到的事物的信心,对吗? 跳过两米——当我还是一个八岁的孩子时,跳了1.15米——你需要有一点信心才能相信这一点。 在20岁之前,我一直非常努力地追求体育,我认为这就是我的幸福——一旦我成为一名奥运选手,一旦我达到了某种程度,那么我就会感到幸福。 我达到了一个水平,拥有了我所梦想的一切,但我仍然不满意——于是我意识到,我把自己的身份寄托在了成绩和成就上。 对我来说,信仰就是意识到,无论表现如何我都是被爱的——跳高只是将我与神连接的一种方式。”

伊塔洛·法雷拉(Ítalo Ferreira),冲浪(巴西)

冲浪是首次列入奥运会赛项,2019年世界冠军伊塔洛·费雷拉赢得了男子项目的首枚金牌。 这位27岁的运动员在社交媒体上为胜利赞美神,并重复了他在日本总说的一句话:“di amén que viene el oro”(大意是说,只要说“阿门”,金牌就会来。) 费雷拉说,他从凌晨3点开始就在床上祈祷这些话,祈求神帮助他实现梦想。 “成了!我在冲浪史上留下了自己的名字,”他说。 为赢得这块金牌,费雷拉要克服波涛汹涌的水情、将比赛从两天缩短为一天的降临风暴,还有在他上场冲击金牌时没几分钟内就断裂了的那块冲浪板。 他流着泪继续说:“在过去的几个月里,我训练了很多,神让我的梦想成真了。我只应感谢神给我机会,去做我喜欢做的事。”

费雷拉来自巴西东北部的一个小镇,他的父亲从渔夫手里买鱼,再转卖给餐馆。在父亲第一次给费雷拉买了块冲浪板的两个月后,他赢得了他的首次冲浪比赛。 随着费雷拉迅速跻身冲浪界精英,他赚的钱足以在海滩上为父母买一所房子。 “海洋在我的生活中占有很大的分量。从我父亲开始,他依海卖鱼为生,我则靠冲浪谋生,”费雷拉在一个鼓励关于海洋的对话的视频中说。 “没有海洋的未来?那将是可怕的。我认为海洋是神给人类的特殊礼物。”

查尔斯·费尔南德斯(Charles Fernandez),现代五项(危地马拉)

查尔斯·费尔南德斯7岁时,他的家人从美国搬到他父亲的家乡危地马拉,担任传教士。 在他儿子出生前几年,卡洛斯·费尔南德斯参加了五项全能比赛,这是一个包括击剑、自由泳、马术障碍赛,以及手枪射击和越野跑在内的综合项目。 卡洛斯和他的妻子埃斯特现在在危地马拉安提瓜附近的山区主持一个服务于周围玛雅社区的事工。

费尔南德斯在20岁时参加了2016年里约奥运会,在那里他获得了第15名,之后在2019年赢得了泛美运动会的胜利。 “带着两枚奖牌回到我的国家,能够与这些每天为摆脱贫困而奋斗的人们分享这些时刻,并给他们带来基督的希望绝对是一个大大祝福。”在2018年赢得两项地区赛事之后,费尔南德斯说。 “这就是我所做这些事情的原因,在这项运动中成为基督照到各国的光。” 在整个疫情病期间,同时也作为一名社会工作者的费尔南德斯,一直在美国和危地马拉之间旅行,试图帮助他的同胞。 他在去年的一次采访中说:“作为一名运动员,我的目的是给他们带来希望,告诉他们只要你努力工作,一切皆有可能。 我支持我的国家的两种方式(社会的和体育的)是不同的,但感谢神,它们以一种非常特别的方式结合在一起。 这是我在奥运会上所做的一切的原因和动力。”

乔纳坦·克里斯蒂(Jonatan Christie),羽毛球(印度尼西亚)

印度尼西亚是穆斯林人最多的国家。 但他们最喜爱的运动员之一,是一位23岁的热爱耶稣的羽毛球运动员。 这里有一个原因:2018年,在克里斯蒂15岁就获得高级比赛冠军头衔的五年后,他向神承诺,如果他在2018年亚运会上进入羽毛球男单决赛,他将把一半的奖金送出去。 就在那几周前,龙目岛(Lombok)发生了地震,造成500多人死亡,近50万人流离失所。

克里斯蒂赢得了亚运会,然后出钱重建了一所学校和两座清真寺,希望这种姿态能帮助他的国家团结起来。 尽管有这些赞誉,克里斯蒂仍然很谦虚。 “我不是一个完美的人。 我甚至远远不是一个好的人。 我想,我并不是一个好榜样,因为我自己仍然在与许多罪孽作斗争目。”前世界排名第七的克里斯蒂在今年早些时候这样说。 “我从周围的人那里学到了很多关于如何与神一起度过难关。 我的属灵生活并不总是顺利的。 跟随耶稣并不总是意味着一切都会好起来。 我仍然要面对许多考验。 但对我来说,无论神允许我们面对什么试炼,我们都必须继续学习和成长。 如果我们能和神一起面对一个问题,一定有一扇新的门打开,这样我们就能在处理问题时更加成熟”。

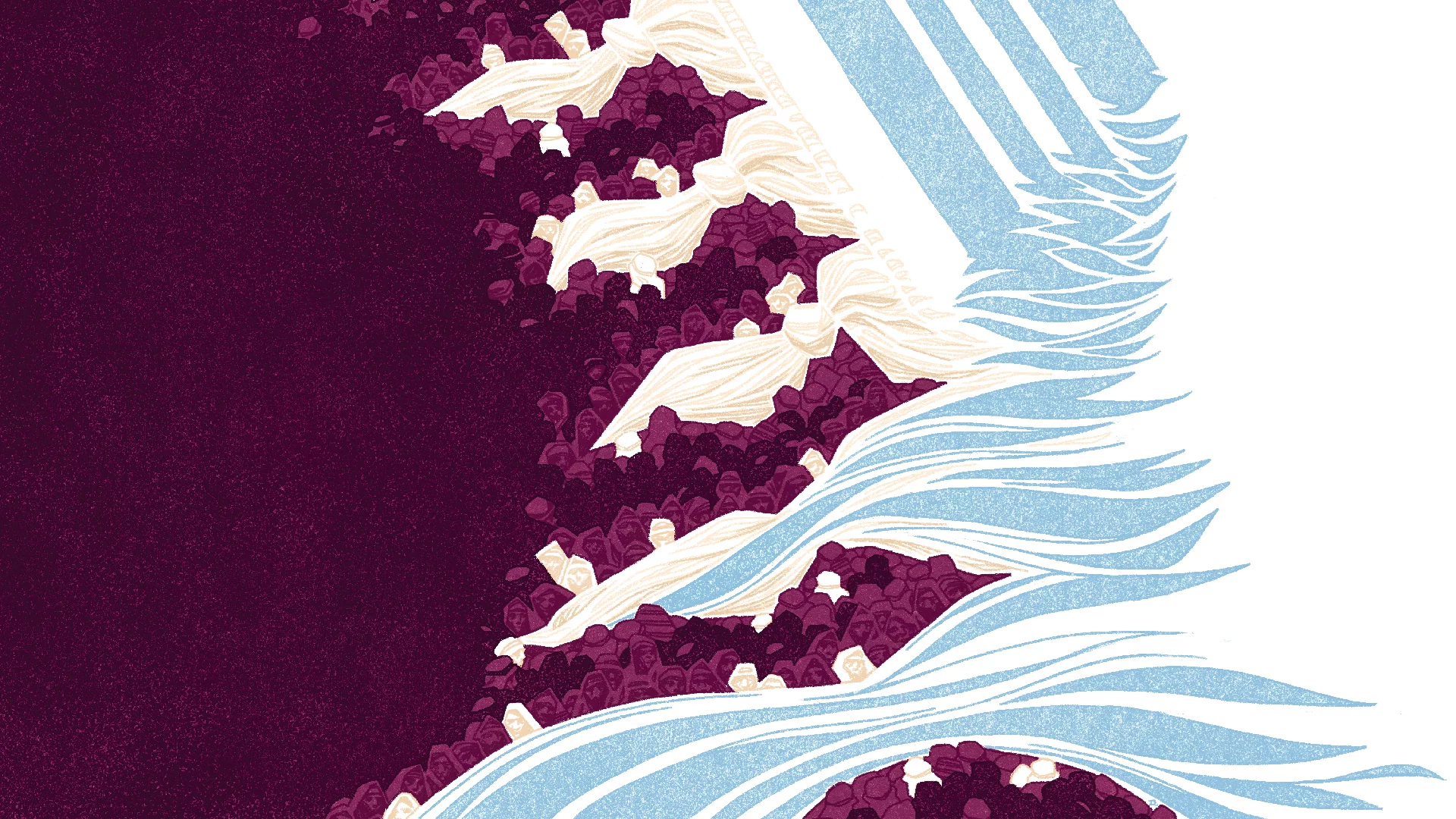

图片:屏幕截图/编辑:CT

雷林·达利(Raelin D'Alie),3X3篮球赛(意大利)

雷林·达利身高5英尺4英寸,在威斯康星州的拉辛市长大。 但在接下来的几周里,她将作为意大利三对三女子篮球队的成员代表意大利参赛。 这位33岁的运动员在过去10年中一直代表意大利,在以0-9开局后,她的上篮使意大利获得了参加奥运会的资格。

去年,达利在博洛尼亚维图斯(Virtus Bologna)的赛季因为新冠疫情而被中止。 “我是一个有信仰的人,所以我对痛苦的反应是祷告,我向神歌唱。 我告诉我的室友,‘这对意大利来说是一个真正的重创’,我们祈祷神也会利用这个时刻,在短时间内让他们经历最大的喜悦之一。”她告诉《期刊时报》(The Journal Times)。 “我知道意大利对我们要参加奥运会感到非常自豪,我真的希望为意大利做一些无比特别的事情,特别是因为他们在过去18个月里所经历的痛苦。”

尤翰·布雷克(Yohan Blake),短跑运动员(牙买加)

乌塞恩·博尔特(Usain Bolt)将不会出现在本届奥运会上,但他的长期训练伙伴尤翰·布雷克将参加比赛。 2012年,布雷克在100米和200米短跑中仅次于博尔特,并与其他两名牙买加队友一起在4×100米接力赛中夺得金牌。 2016年,他们重复了他们的成功。 除了他的运动目标,布雷克还渴望帮助人们。 根据他的网站简介,他“认为自己是上帝安排在地球上的,像一个慈爱的牧人一样帮助和照顾羊群。 这种心态使他成为今天这样一个善良、自我牺牲的人”。

在社交媒体上关于布雷克的展示中,会交替出现《圣经》经文和他新网站的广告,他将参加男子100米比赛。

奥杜纳约·阿德库罗耶(Odunayo Adekuoroye), 摔跤 (尼日利亚)

只有一名尼日利亚女运动员曾在奥运会上获得过金牌。 摔跤手奥杜纳约-阿德库罗耶认为她“肯定”会成为第二个。 “我相信靠着神的特别恩典,现在是我闪亮的时候了,”她在本月早些时候说。 “因此,我一定会在她的恩典下为尼日利亚带来金牌。”

阿德库罗耶在尼日利亚西南部长大,小时候曾在街上摆摊卖东西。 短跑是她的第一个兴趣,然后她对旅行的渴望鼓励她开始摔跤,她的父母最初并不支持这一决定。 在十几岁的时候,阿德库罗伊向他们隐藏了自己的爱好。 当他们发现她一直瞒着他们摔跤时,只是因为她的教练提出为她支付学费并让她和他一起生活时,他们才松口。 她的事业改变了她家庭的经济状况;阿德库罗伊能够为她的父亲购买一辆汽车,为她的母亲开了一家商店。 “摔跤给了我名声,使我摆脱了贫困,并给了我一个名字。 她去年说:“我们家里什么都没有,但是当我开始赚钱的时候,虽然我们并不富裕,但是至少还过得去。

阿德库罗耶是两届英联邦运动会冠军,并在里约奥运会上进入四分之一决赛。 “作为一个基督徒,我相信努力工作这一原则,并按照《圣经》中的指示进行祈祷,”她在2015年的一次比赛前说。 “我和我的教练们都在努力,所以现在就剩下尼日利亚人民为我们团队祷告了。”

尼克·威利斯(Nick Willis),长跑运动员(新西兰)。

在参加了四届奥运会之后,新西兰人尼克·威利斯第五次参加奥运。 “这不是自夸或吹牛,但我能跑步两个小时后感觉像是10分钟的慢跑,这简直让我自己吃惊。 身体能这样强健,是世界上少有人能理解的独特体验。”他2019年在推特上说。 “有时我想退休,但神给了我这个礼物,所以我要跑啊跑!”

他已经跑了。 威利斯曾两次为新西兰赢得1500米的奥运奖牌;他在2008年北京奥运会上获得银牌,2016年在里约奥运会上获得铜牌。 尽管代表大洋洲的一个国家,威利斯在搬到密歇根大学上学后,就生活在地球的另一端。 正是在那里,在哥哥的鼓励下,他参与了 “运动员在行动”(Athletes in Action),并与他童年的信仰重新联系起来,此举帮助他应对那依然感到的少年丧母的伤痛。 “有东西开始敲打我的心,告诉我,我妈妈在天上看着我的生活。 我试图用更多的酒精和深夜狂欢来对抗伤痛,但是对我心灵的敲击声越来越大了。”他这样写道。“ “这变得无法否认。 我知道上帝在追赶我,而且已经追赶了很多年了。 我决定最终不再逃避祂。”

相反,威利斯今天正在跑步,几乎是作为一种敬拜的方式,正如几年前在一条推特所叙述的对话中他所暗示的那样。

“爸爸,你为什么总是跑?”

”因为我感谢神给了我快腿。”

“当你跑步时,你是否感觉到祂的力量在你的腿上?”

“我想我感到了,是的!”

韦德·范尼科克(Wayde Van Niekerk),短跑(南非)

当韦德·范尼科克在里约奥运会上赢得400米比赛并打破迈克尔·约翰逊的长期记录时,他立即开口赞美神。 他对BBC说:“我从小就梦想着这一天。 我现在唯一能做的就是给赞美神。 我每天都跪下来,我求主看顾我,照看我的每一步,我请求主带着我完成比赛,我真的是为这个机会感到幸运。”

第二年,在国际田联世界锦标赛上赢得一枚金牌后,范尼克克再次感谢神。 但因为在一次英式橄榄球慈善活动中撕裂了十字韧带,这位南非选手其后几乎没有参加什么比赛。 然而,他的信仰似乎并没有动摇。 他的Twitter和Instagram帖文常引用《圣经》经文。 “在主里有勇气,”他这样在推特上为最近的一场比赛发布公告。 另一帖则说:“主的信实之爱使我稳固。”

安保罗(An Baul),柔道(韩国)

在他的里约奥运金牌比赛之前,安保罗做了祷告。 “我没有为安保罗赢得金牌祈祷。 我只是祈祷我能够尽我所能,无怨无悔地回来。 …即使不是奥运会,我也倾向于在每场比赛前这样祈祷。” 作为2015年的世界冠军和2016年的奖牌热门,安被意大利的法比奥·巴西尔(Fabio Basile)击败,在自己的重量级中排名第29。

想为这位韩国柔道运动员的本届奥运会比赛祈祷吗? 以下是他的代祷请求:“我希望在所有其他人的支持下顺利完成比赛。 请为我们在奥运会期间的安全和健康祈祷,以便我们能够像练习时一样做好,不留遗憾。”

詹詠然(Latisha Chan),网球(台湾)

詹詠然和妹妹詹皓晴将连续第二次参加奥运会,她们试图冲出四分之一决赛,她们在2016年是输在那一步。 目前世界排名第21位,这对姐妹花在今年夏天早些时候的法网和温网都是在四分之一决赛中被淘汰。 作为女双和混双选手,詹已经赢得了近三十场比赛,包括与玛蒂娜·辛吉斯(Martina Hingis)一起参加的2017年美国公开赛和与伊万·多迪格(Ivan Dodig)一起参加的2018年法国公开赛、2019年法国公开赛以及2019年温布尔登锦标赛。

2015年,詹詠然、她的妹妹和她们的母亲都一起受洗。 为了应对压力,詹詠然经常找到一个安静的角落,打开音乐,并进行祷告。 “我向我们的天父所做的祷告大部分不是为了赢得比赛,而是为了寻求引领。”她在2017年这样说。 “我祷告让我们不会受伤,让我们有一场好的比赛。 另外,无论最终结果如何,我们都能接受它,并通过这个过程学会谦卑的态度。”

谢丽尔·汤普森(Cherelle Thompson),游泳(特立尼达和多巴哥)

谢丽尔·汤普森去年想进入奥运队。 但正如她的运动员伙伴们所知道的那样,事情并不总是按计划进行。 在去年新冠疫情的头几个月里,汤普森无法进入游泳池,她认识到在这段时间里她需要抓住自己的信仰。 她写道:“我承认我对生活和未来的看法是有限的,需要把它托付给神,因为主权在祂,因为祂向来看顾自己的子民。 尽管我喜欢掌控所有的细节、知道每一步会是什么样子,但我相信神,把自己的未来交托给祂。 (对于我想要完成的一切)我没有放弃希望,但对于自己生活中本以为已经搞明白了的某些部分,我要把主权交给神。”

回到了泳池,这位29岁的选手在6月的最后一周获得了参加奥运会的资格,她将参加女子50米自由泳比赛。

约书亚·切普特吉(Joshua Cheptegei),长跑(乌干达)。

2017年,约书亚·切普特吉在推特上赞扬了杰出的长跑运动员莫·法拉赫(Mo Farah)的成就。 然后一个粉丝回答说:“约书亚,现在轮到你当冠军了。” 切普特吉接受了这一肯定。 他在推特上写道:“仰望星空,神为我备下了许多金牌,祂将使我强壮,我是主的勇士。

2020年,切普特吉创造了5000米和10000米比赛的世界纪录。 尽管取得了这样的成功,这位乌干达选手对失败深有体会。

当乌干达在2017年主办世界越野锦标赛时,切普特吉是东道国获得金牌的最佳机会。 就在他发布那条推文的四个月前,切普特吉即将赢得高级10公里比赛。 但在最后一圈,在主场观众面前,他的速度减慢,掉到了第30。,这次失利让他非常沮丧,此后数周都试图避开人们。 今天,他用自己的声音倡导反对切割女性生殖器。

美国游泳队西蒙娜·曼努埃尔(Simone Manuel)

2016年,西蒙娜·曼努埃尔拿下了四枚奥运奖牌,两金两银:她在100米自由泳和4×100米混合泳接力中获得金牌。 作为4×100米自由泳接力的一员,以及在50米自由泳项目中,她都获得了获得银牌。 这位24岁的游泳队联合队长将在今年重返奥运会,但在获得奥运参赛资格的过程中遇到困难。

几个月来,曼努埃尔受到过度训练的困扰,这种情况使她精神萎靡、身体疲惫,并迫使她的医生在今年3月命令她停止训练三周。 在6月的奥运选拔赛上,她未能获得1参加00米自由泳的决赛资格。 但在获得50米自由泳的参赛资格后,她到了东京。 “我需要抽出时间来赞美神,”曼努埃尔在赢得那场比赛并确保了她在东京的参赛资格后告诉NBC体育。 “我的意思是,今年一直很困难,尤其是过去几个月。但在我跳入水中之前,我觉得这是我的时刻,我非常感谢神给我的祝福。”

翻译:吴京宁