一件原本美好的事物,如果被过度发展、遍及各地,不一定会更好,并且就算它一开始很美好,也不保证会一直美好下去。

这是我们近年来在经历数位通信科技的急遽变化时,不得不一再学习的功课。一个工具或平台,在诞生之初也许带来了某些正面影响,但随着它成熟发展,却可能产生完全相反的结果。这种转变实在令人感到世界被颠覆、无所适从。

但也许这不该令人惊讶:事物的适当规模与占比总是同样重要,就像我们的身体需要一些盐分,但摄取过多会让我们生病。通讯科技对人们在社群体 (body politic) 的参与也有类似的影响。同样一种工具,在小规模使用时,或许能促进彼此的理解与形成共识,但当它被大规模使用时,却可能引发混乱和彼此的敌意。

如果基督徒想在这些令人迷失方向的变化中站稳脚步,必须学会认清这种矛盾,并一同努力使这些强大的科技被放在合宜的位置。然而,唯有当我们的群体认同与归属感真正源自“教会共同生活的节奏” 时,我们才有可能做到这一点。换句话说,正是因着我们愿意委身、成为基督身体的一部分,才使我们有力量去服事这个深受科技困扰的社会,并呼召它走向这条更美好的生命之道。

卡尔 (Nicholas Carr) 在他的新书《超级绽放:连结彼此的科技如何撕裂我们》中贴切地描述了科技影响社会的动态过程。他警告说,如果我们预设 “某个复杂的技术系统早期的运作方式能一直延续到它成熟之后”,会是个严重的错误。然而,由于我们 “自网路诞生以来,就不断告诉自己,这是民主化 (democratization) 的故事”,许多人未能及时察觉:过量充沛的资讯其实容易滋生仇恨及不信任。

卡尔关于泛滥的信息涌入我们萤幕所带来影响的论点,呼应了天主教科技评论家伊里奇 (Ivan Illich) 的洞见。早在1970年代,伊里奇便指出,当工业化风格的技术应用于任何一个领域 (教育、医疗、交通、通讯等) 时,都会经历两个关键转折点。

伊里奇解释道,“一开始,新知识被用来解决明确提出的问题,并且以科学的衡量标准来评估新的效率。” 这种成功会带来极大的乐观,而这些早期的生活改进则被用来合理化 “将整个社会投入服务于某种过于简化的指标”,例如内容的产出与大量传播。然而,一旦跨过这第二个分水岭,追求进一步的技术效率不仅无法继续改善情况,反而经常引发新的问题。

我们有来自早期时代的例子;印刷术刚出现的时代。那个时代,印刷技术的突破创造了今日常见的词汇:共识 (consensus)、脑腐 (brain rot) ——甚至 “社交媒体” 一词也是。那个时代的历史能帮助我们看清科技发展的历程。印刷术在团结美国殖民者、组织他们反抗英国的过程扮演了关键角色。如研究美国早期历史的学者拉姆齐 (David Ramsay) 于1789年的名言所述:“在美国追求独立的过程中,笔与印刷术的功绩与刀剑同等重要。” 因此,在他说了这句话的几年后,费城印刷协会甚至宣称印刷术是 “无知与迷信的墓碑”。

在手工印刷机带来如此积极正向的经验后,1820年代末期出现的工业化印刷,以及随之而来的新通讯技术——最著名的就是电报——则受到一种近乎救世主般的热情迎接。1858年,人类历史上第一则跨越大西洋的电报讯息,以近乎亵渎的口吻将这项科技的 “降临” 与基督的 “降临” 相提并论:“欧洲与美洲因电报而合一了。在至高之处荣耀归于神!在地上平安归于祂所喜悦的人!”

像这样的氛围在当时并不少见。格里利 (Horace Greeley) 创办的《纽约论坛报》曾发表一篇具代表性的文章:

电报,实际上就是具象化的思想,以彻底消除空间,甚至超越时间的速度奔驰,将被延伸至联邦所有大城市,像一张铁线神经网络,闪耀着电光,从大脑——纽约——蔓延至远方的四肢与枝节,连接大西洋沿岸的城镇:匹兹堡、辛辛那提、路易维尔、纳什维尔、圣路易以及新奥尔良。

这些新通讯时代的支持者笃定地相信,新科技将带来 “真理与启蒙” 的传播。 《论坛报》的报导甚至视电报为不可能出错、能打击虚假资讯,使新闻中的 “诈欺与欺骗⋯⋯几乎成为不可能” 的工具。

今天的我们很难相信,当时竟有人真的以为电报能消除错误资讯与假新闻,更别说煽动性的琐事报导——但话说回来,仅仅15年前,人们还天真地以为推特 (现为X) 能让民主在中东遍地开花。如我前面所说,科技变化的速度快到让人头晕目眩、站不住脚。

电报与印刷工业化所带来的新型连结,最显著的结果之一是我们如今所称的 “共识”(consensus):整个社会内共同感受、共享情绪的经验。事实上,“共识” 是一个相当新颖的概念。这个词汇在19世纪中期首次出现在英文里,用来描述一个国家或一群人在同一时间共享相同的感受与意见。

随着共识的形成——当人们因大众传播所带来的速度与全面性,得以用几乎同步及全面的方式思考及感受时,“群体思维/团体迷思”(Groupthink) 的危险便愈发明显。政治口号、迷因、煽动情感性的诉求⋯⋯等,不断透过这些网络与我们的心思意念交织。而当这种 “ㄧ致性” 中出现例外时,当某种不合大众口味、甚至令多数人厌恶的异议出现时,这种经验会让人 “感觉” 情况与自己极有关系,因此感到更加不舒服。

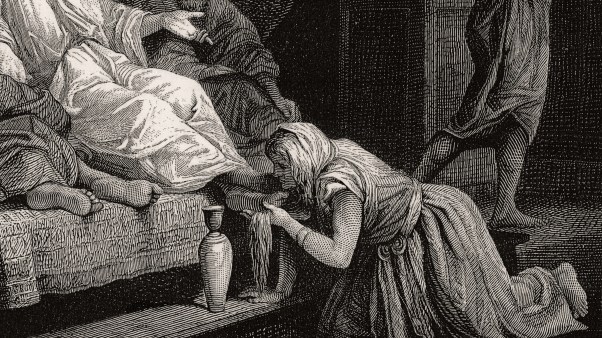

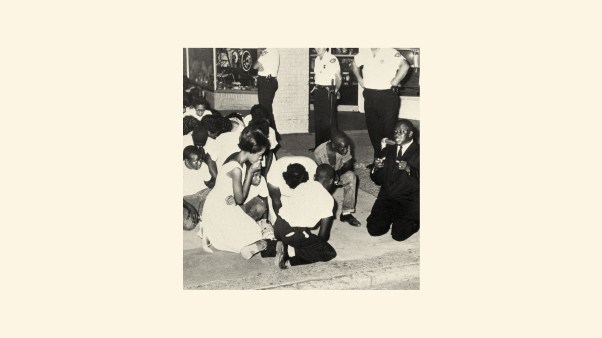

19世纪最明显且令人不安的例子,就是有关奴隶制度的问题。当北方人读到支持奴隶制的文章,或南方人接触到支持废奴的文学作品时,双方强烈分歧的情感变得再也无法被忽视。1830年代,当北方废奴主义者以反奴隶制度的宣传小册铺天盖地侵入南方时,结果并非劝服南方,或让双方彼此理解,而是引发暴动、焚烧书刊,以及要求审查邮件的呼声。南方教会支持奴隶制度的情绪反而愈发高涨。

如今,当我们的数位内容渠道不断提醒我们,我们的同胞 (甚至同为基督徒的弟兄姊妹们)对移民、疫苗或性别的看法与自己不同时,结果通常不是彼此之间更深的理解,而是出于本能地,更多的敌意。正是那让群体“共感、共识” 成为可能的网路科技,同时让持续存在的歧见更明显、更刺眼,并且更令人恼怒。

人们通常倾向把注意力放在数位通讯科技在 “个人层面” 的负面影响。卡尔的早期著作《网路如何影响我们的大脑》正是此类作品中的经典。但对个人而言,我们仍可能透过其他选择来抵消这些影响。当梭罗 (Henry David Thoreau) 警告他的读者,沉迷于耸动的新闻会导致 “脑腐”(brain-rot,2024年被选为牛津年度词汇) 时,他能建议读者透过改变 “资讯饮食习惯” 来补救。

然而,要真正解决因网路“过度连结” 所引发的政治或文化问题,则困难得多,因为这需要人们集体的行动。我或许可以改善自己的新闻阅读习惯,但我无法选择生活在一个没有 TikTok 的世界。

那么,面对卡尔在《超级绽放》一书中总结的研究结论时,例如,“虚假或具误导性的消息,比真实消息更有 70% 的可能性被转发”,我们该如何面对?又例如,受教育程度最高、最密切追踪新闻的人,对当代事件的理解往往却最为扭曲;而当多数人在网路上遇到与自己不同的观点,不愿视之为 “学习的机会”,而是 “故意攻击的挑衅话语” 时——我们又该怎么做?

正如卡尔总结的:“用更多消息来源、更多资讯来淹没公共广场”,并不会 “打开人们的心胸或促进更深入的讨论”,甚至不会 “让人们拥有更正确的资讯” 。

让实质且有意义的改变更加困难的是,连对这个的 “高度连结的世界” 的质疑都会腐化,或被扭曲地应用。我们早已习惯这种现象:“政客们在社群媒体发文表达他们对社群媒体的鄙夷,然后又紧盯自己的按赞数。” 对今日的世界而言,难道就没有其他办法了吗?

卡尔在《超级绽放》的结论中提出,也许我们应该转身另觅途径,在数位网络的边缘形成不一样的另类群体。他写道:

或许救赎之道──如果这个词不会太强烈的话──在于当ㄧ个人有意识地离群行动⋯⋯也就是首先以个人的身分 (然后是共同一起的行动),在社会的边缘采取不同的生活方式。但不是在社会的外面,而是在社会的边缘处;不是逃离资讯洪流的触角,而是有意识地避开它那溶化人的力量。

卡尔说得对,但这种回应方式之所以很关键,是因为它强调了 “共同、一起做” 的层面,因为通讯科技所带来的挑战,在本质上需要我们一起合作回应。卡尔没有说的是,其实在我们社会之中,早已有些独特的群体及机构,具备应对这些挑战的能力:基督徒家庭、学校,和教会。

“我们” 身为基督的使者,应活出一种 “与世界截然不同” 的沟通及共感方式。我们需要真的操练并实践这种共识的可能性:教会身为爱的共同体 (community) 真实顺服基督,以祂的心为心的共识 (罗12:2;林前2:16),而不是那种逐渐世俗化、以纽约与矽谷为导向的社会共识。这样的共识样板,才是我们在剧烈的科技发展,尤其是人工智慧的迅速推进之际,避免再次陷入翻天覆地、无法自处的稳定力量。

以教会或基督教机构为主的群体行动,可以有很多种形式。我们或许可以从 “无萤幕” 的主日崇拜开始。家庭与小组可以一起来讨论例如克劳奇 (Andy Crouch) 的书《智慧使用科技的家庭》,并制定他们自己的〈波斯特曼宣言〉。学生们可以成立卢德俱乐部 (Luddite clubs)。基督教学校则可以效法弟兄会 (Bruderhof) 的群体与工作坊的作法,让科技服从于群体生活的共同委身之下。

我们可以透过自身的行动来见证:即使在这个数位网络时代,活出一种 “与世界截然不同的基督徒共识”,是可能的。我们基于身为一个 “与世界不一样的另类群体” 的成员身分来思考与感受仍是可能的;我们持续共同的读经、共同圣餐与祷告的生活方式,仍可能在我们之中形成与世界不同的共识,ㄧ种不依附于某个大众文化思潮或意识形态、紧紧扎根于基督身体的共识。

Jeffrey Bilbro是葛罗夫城市学院 (Grove City College) 英语副教授,同时担任Front Porch Republic杂志的主编。他的最新著作是《共融之言:媒体科技与盼望实践》(Words for Conviviality: Media Technologies and Practices of Hope) 。