在基督徒之中,有许多人重视结果远胜于过程,尤其是当那个过程需要花费一段时间时。现代科技则让人们越来越无法忍受 “等待”,例如AI 聊天机器人可以提供即时的答案,购物网站提供当日送达的服务。我们所处的这种追求 “立即满足” 的文化,使我们轻忽繁琐的实际练习过程、不喜欢缓慢的成长速度或长时间培养生命。我们若想要任何东西,就要立刻得到。

即使在圣经里面找不到 “时间就是金钱” 这句话,教会却无条件接受了这个口号,并大力宣传效率至上的福音。这种思维模式不仅重塑了我们看待金钱的方式,也重塑了我们对上帝和基督徒生活的理解。

在一个崇尚效率、生产力与便利性的文化中,“人类生命的丰盛” 与 “深刻的人际关系” 等价值,往往在人们追求做更多的事、达成更多成就的路上,被不切实际的期待、孤立、疲惫及不满足所取代。在这一切之中,我们默默地在一个不言而喻的假设下运作行事:我们本来就该做到这一切,我们是 (或应该是) 没有极限的——但这原本是只有上帝才具备的属性。

教会太常鼓励基督徒用 “这个世界的方式” 来解决无止尽的责任与压力问题——透过提升 “时间管理” 技巧,例如更早起床、更有纪律、采用最新的科技来提升效率。然而,我们对“速度” 的过度强调,往往使我们误解上帝与祂工作的方式,结果也必然导致我们对自己的错误认识。

换句话说,我们最根本的问题,也许不是功能性的问题,而是神学性的。

圣经中的上帝,显然与我们有截然不同的价值观顺序。

圣经中的上帝是耐心的、深思熟虑的、信实的。祂并不在意多花时间,因为祂最重视的并不是效率,而是爱。我们需要将我们的神学 (我们对上帝的理解) 与人类学 (我们对人之所以为人的理解) 连结起来,让上帝的价值观塑造我们的价值观,而不是将我们的价值观投射在祂身上。

基督徒一向相信,上帝是天地万物的创造主,而不只是某个地域性的或部落的神祇。因此,神学家常提到上帝的 “自存性” :唯有上帝是自有永有、完全自主的存在。所有受造物——包括我们——都必然依赖上帝存活。这是造物主与受造物的根本差异。

尽管 “依赖性” 在一些文化中常带有负面含义,但在基督教神学里,却是一个正面的概念。我们身为受造物的美好本质之一,就是我们之所以被造,是为要倚靠上帝、倚靠他人、倚靠整个受造界。潘霍华 (Deitrich Bonhoeffer) 指出,虽然罪会扭曲我们倚靠的方式,但 “倚靠” 本肯并非人类堕落的结果,而是反映了上帝初始的设计。人类所谓的 “完全自食其力、白手起家” 只是一种神话,毕竟,每个人都有肚脐!我们在无数的方面都需要依赖他人。而正是我们的 “有限性” 将我们引向上帝、他人以及受造界。上帝的本意就是要人类在健康的彼此依赖关系中成长。

神学家克丽丝塔 (Christa L. McKirland) 在她的著作《上帝的供应,人类的需求》中提出 “基础需求” 的概念,即一个受造物的特性决定了它的需求。当这些需求被满足时,受造物便能茁壮繁荣;反之,若需求被抑制、阻挡,受造物就会受苦。她写道:“玫瑰需要阳光才能茁壮,因为它是植物;鲸鱼需要浮游生物才能茁壮,因为它是动物”,而 “人类需要与上帝建立 ‘第二人称的关系’ (second-personal relation)”。

撇开学术语言,简单地说,我们被设计成需要以双向的方式与上帝互动。17世纪的神学家约翰·欧文 (John Owen) 称这种关系为 “交通/与神相交” (communion),并将之定义为一种 “相互的关系”。意思是,人类受造就是为了与上帝有个人性的互动。少了这样的互动,人类这种受造物就会枯萎;反之,这种互动关系若在 “质量” 与 “数量” 上增加,生命便会更加丰盛。

人类的生命若要真正繁荣昌盛,不仅需要水、食物、氧气或他人的陪伴,更需要与上帝积极的交通、遇见祂。

然而,我们与上帝的关系,却很少是 “有效率的”。相反的,这个关系往往显得缓慢,甚至令人感到不便。举例来说,当上帝将祂的恩典扩展到我们破碎且需要帮助的生命时,为什么祂不立刻使我们脱离我们的软弱?为什么我们的坏习惯没有被立即抹去,良善的品格也不是立刻产生?如果上帝不喜悦我们某些态度或行为,为什么大能的祂不干脆立刻改变我们,使我们永不再跌倒?

我们基督徒不仅在与罪的持续挣扎中感到愧疚与羞耻,也会因自身 “受造的有限性” 而感到内疚。每当我们未能把与上帝的关系摆在优先位置,或当我们没有足够的精力去完成我们认为 “应该完成的” 所有事时,总会觉得自己应该要知道更多、做得更多、有更好的诗命样式——总之就是要有 “更多”。而因为我们常常无法达到自己 “理想中的敬虔状态”,我们不禁怀疑:上帝是否一直对我很失望,甚至对我感到愤怒?

但有没有一种可能是,上帝所重视的,不只是结果,而是我们成长的过程,以及所投入的努力?要知道,上帝最高的价值并不是效率,尤其不是那种简化的机械式效率,而是 “爱”。

“爱” 往往与我们所理解的效率相互冲突。你做过 “最没有效率” 的事之一,就是去爱另一个活着的生命。爱一个受造物要求你付出精力、有弹性,以及极大的耐心。然而,这位全能的创造主始终把 “爱” 与 “健康的成长” 置于机械式的效率之上。《彼得后书》这样说:

可是,各位蒙爱的人哪,你们不可忽略这一点:在主看来,一日如千年,千年如一日。主没有像有些人认为的那样,拖延所应许的;相反,祂对你们恒久忍耐,不愿任何人灭亡,而愿所有人都来悔改。(彼后3:8–9)

对上帝而言,祂更在意的是与我们的关系,而不是我们进步的速度;祂更关心的是提升我们的目光、激发我们的敬拜,并以祂的良善与荣耀唤醒我们的想像力,而不是仅仅让我们抵达终点。正如多数艺术家或作家都明白的,机械式的效率往往是创造力的敌人。

如果上帝只追求效率,祂大可创造一个只有黑、白、灰三种色调的世界。为什么要创造华丽的孔雀羽毛、繁复精巧的兰花、丰富细腻的人类声音?真的有必要造出这么多色彩、丰富的多样性、深度与奇景吗?

若以现代工业化的思维来看,可能会想指责造物主太过放纵、浪费、甚至 “过度创造”。然而,上帝并非粗心而为或不负责任;相反地,祂所做的一切都是有目的、有智慧、有耐心,且刻意安排的。

创造宇宙的上帝,看重的是祂创造的过程。祂没有选择弹个指头就创造一切,而是 “说” 出祂的话语,并让圣灵运行在混沌的水面上,在空虚混沌中逐步显出秩序 (创1:2-3)。祂用了六日来创造万物 (无论那六日是否是24小时的日子)——祂本可以ㄧ瞬间造好一切,《创世记》却描绘祂耐心地一步ㄧ步完成,并在最后一日安息。这整个过程,也许在某些人眼中显得 “没效率”,但在上帝眼中,却是 “好的” (创1:10, 25)。

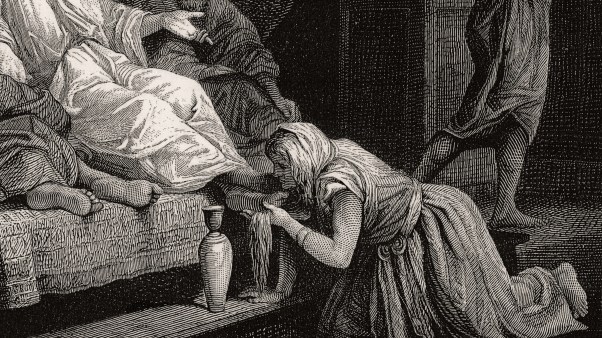

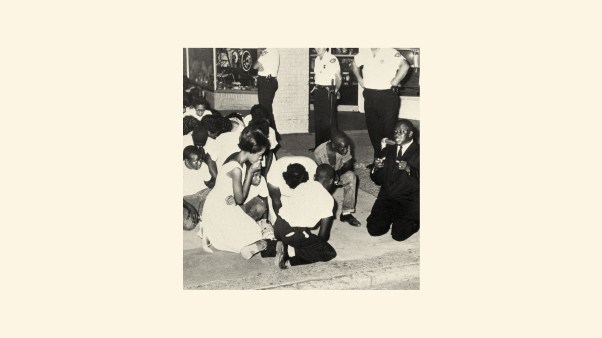

上帝关心的,不是效率,而是培养爱、美、奇景、群体,以及敬拜。有时祂行事迅速——像是立刻将水变为酒,或叫死人复活。但更多的时候,上帝选择以较慢的方式,让祂的子民参与其中:祂让以色列人花费数十年出埃及,呼召他们建立信心并成长 (出23:30)。

身为一位父亲,我很享受看着我年幼的孩子在学习新技能与能力的过程中成长,即使这个过程伴随着失败、跌倒或弄得一团糟。相比之下,我们往往给予天父在类似情境下的作为很低的评价 (即使我们可能不愿承认)。我们似乎认为上帝期望我们 “立即达到完美”,永不犯错或跌倒。当我们以为祂只重视效率与产能时,我们就误解了祂回应我们需求的方式。

我们忘了,造物主最初的蓝图中就包含了 “限制性” 与 “依赖性”——而我们对上帝的深切需要,反而增添了祂对我们的温柔。那创造的圣灵,也是成圣的圣灵;上帝不只在我们受洗或决志的那一刻,更是在我们ㄧ生中持续地工作。借着慢慢培养对上帝、对邻舍以及对其他受造物的喜乐,我们的灵命逐渐成长 (创2:15;太22:37-39)。上帝重视的是过程,而不仅仅是最终的结果 (雅各书1:4)。

正如神学教授兼作家桑切斯 (Leopoldo A. Sánchez M.) 所观察的,我们对上帝在我们身上成圣工作的回应,应是 “喜乐地降服于形塑我们的圣灵之手”。这种依赖之所以能带来喜乐,是因为我们的创造主并非期待我们 “成为神”;祂要我们做的,只是信靠祂、依赖祂为独一真神。若忽略我们作为受造物的现实,反而会带来胆怯而非自信、恐惧而非盼望、疲惫而非安息。

每当我们跌倒的时候,无论是因为罪,或仅仅因着我们作为受造物的有限能力——回想我们的信心并不建立在自己的能力或完美上,而是建立在上帝是 “可信靠的” 这个事实上,会为我们的灵魂带来极大的安慰。

生产力与效率并不是完全错误的目标,但当我们把它们放在人类身上,好像人只不过是复杂的机器时,它们就可能变得极具破坏性。人类需要的不只是 “充电” 或 “维修保养”,我们被造来睡觉、吃饭、宴乐、欢笑,在与上帝及他人建立的关系中生活。

伯克曼 (Oliver Burkeman) 在他深具洞见的著作《四千个星期:凡人的时间管理术》中,从实际层面指出我们的问题所在:

讲究便捷的文化诱惑我们相信,只要消除生活中那些繁琐的事务,我们就能为其他所有重要的事都腾出空间。但这是个谎言。事实是,你必须选择几样事物,舍弃其他一切,然后学会面对随之而来的不可避免的失落感。

我们真的相信这段话吗?太多时候,我们以为如果自己动作更快、做出更好的决策、变得更有条理,就能完成所有目标。这种信念常潜伏在我们心底,滋生深层的不满足与焦虑。

这种机械式的追求——不断提升生产力、提高效率、追求个人的便利性——如同砂纸般磨损我们的灵魂。然而我们内心真正渴望的,是为亲密关系、归属感,以及健康的依赖关系挪出时间。诚然,怠惰与疏忽会对人的成长造成伤害,但持续不断、无法喘息的生产压力同样会摧毁人性与灵命的兴盛。

我们的创造主既不懒惰,也非暴君。祂是充满智慧、慈爱且 “有目的” 的,这个事实应该改变我们对 “信实/忠于主” 的想像。那位在创造之初愿意花时间完成祂工作的上帝,正是今天在我们生命中 “造新事” 的上帝。我们必须不断温柔且坚定地提醒自己:“那在你们心里动了善工的,必成全这工,直到耶稣基督的日子” (腓立比书1:6)。

上帝并未应许我们会立即被改变或得胜。祂应许的是:祂正在工作,祂不会放手,祂的眼光比我们更长远。愿祂的耐心与远见,赐给我们今日、今月、乃至一生所需的勇气。

凯利·卡皮克 (Kelly M. Kapic) 是乔治亚州瞭望山 (Lookout Mountain, Georgia) 盟约学院 (Covenant College) 的神学研究教授。他著作或编辑了超过15本书,其中《你只是人》 (You’re Only Human) 与《具体的盼望》 (Embodied Hope) 皆荣获本刊图书奖。