“在世界这端这个荒野角落,我该如何作为一名女人生活在这里?”当我第一次来到阿拉斯加的荒山野外时,我是个刚与一名渔夫结婚的20岁新娘。我无法回答这个问题,我甚至连问都不敢问。主要是因为我并不认为我是个女人,同时也没有觉得自己是个女孩。

当时的我没有太常思考关于性别的问题。部分原因是我生长于一个不强调性别差异的家庭,另一部分原因则是当时的社会文化使然。 在1970年代,男性和女性都穿着喇叭裤,留着中分长发,脚上穿着平底鞋。

当时的科学研究和媒体告诉我们,性别差异纯粹是社会后天建构的概念,我们都是我们所处环境的产物。 有进步派意识的父母会在圣诞节送女儿卡车玩具,男孩则会收到洋娃娃。就连中年或老年夫妻也会穿着相似的情侣装,手牵手在人行道散步。

我和我丈夫完全接受并认同这样的想法。 当我们还在做人生大梦的阶段,我们决定一起从事商业捕鱼的工作,工作之余我们一起在岸上做饭,一起洗碗。但很快的,我就从梦中醒过来。

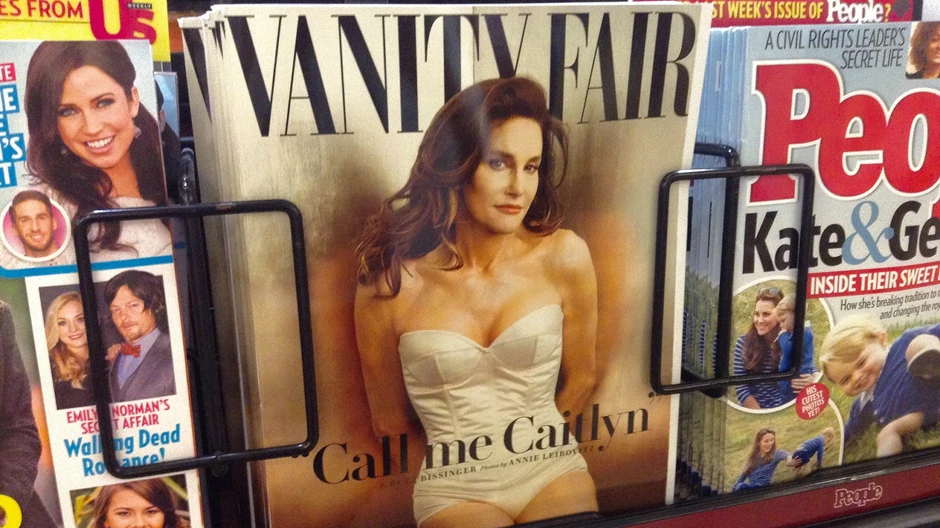

我们所处的现代社会已经离1970 年代的性别观念很远一段距离了。上个月,在一组对照照片上,布鲁斯(后来改名为凯特琳)·詹纳(Bruce/Caitlyn Jenner)展示他昔日透过运动能力突显的男子气概,对比他后来透过手术、荷尔蒙、浓妆在 《浮华世界》杂志上展示的充满女人味的照片。

科学的进步,尤其是神经科学的进步,则带来一波又一波的突破。科学家们得出这样的结论──男性和女性确实是不同的。 在生理、大脑功能、沟通方式、荷尔蒙模式等方面的差异——从我们在子宫时就开始了。

几乎所有科学分支都曾对男女之间显著的差异进行分类与纪录。事实上,1990 年代最流行的一本书用比喻法将男性类比住在火星上,女性则住在金星上。 就这样,在不到二十年的时间(1970~1990年),男性和女性就从身穿相似的服装牵手散步,变成居住在不同星球上的两种人。

某种程度而言,神经科学的贡献很有帮助。当我们发现自己配偶(或兄弟姐妹及父母)的一些行为并不仅仅是因为他们个人的问题,而是他们的性别群体相当常见的行为时,我们可以松一口气。 我拥有一套广受欢迎的基督徒婚姻丛书,这些书让读者会心一笑于男性的典型行为──他们不能一心多用,每天最多说17 个字(实际研究表明约有7000个字),他们 对自己真实的情绪状态一无所知⋯⋯等等。 然后,我们也读到女性的典型行为──她们滔滔不绝、跳跃在不同话题之间、过度专注于细节等等。

如今,这些印象已然被人们接受并认定是常识,尤其是在基督教圈子内:男性是理性的、女性是感性的;男性是独行侠、女性是合作者;男性一次只能做好一件事、女性可以同时处理多项工作。读到这里,读者们应该都能自行列出十几个以上的例子。

可见,我们已从一个极端转移到另一个极端,从相信后天教养转移至相信“天性自然”。现在,我们又以科学的名义正当化我们的想法,认定性别的刻板印象。 在性别这样被人们分析及分类下,我相信,我们是当前社会里“性别认同”和“性别危机”的帮凶之ㄧ。

我并非故意降低詹纳或其他像詹纳一样的人面临性别认同不安(gender dysphoria)时的挣扎苦楚,但尽管如此,我们每个人都经历着性别概念在我们文化里被僵化、刻板印象化的 后果。 每一位男性或女性,每一个男孩或女孩,如果拥有被人们倾向认为是“另一性别”的特征,他或她就可能会质疑自己的身份/性别认同,而种事在1970年代并不会发生。

男性在这方面受到的打击似乎尤为严重。 女性/女孩们享受着充沛的人生可能性,可以成为运动员、超级名模、公司CEO或母亲,所有这些都能被视为女性特质的“有效表现形式”。许多父母和我一样,鼓励女儿成为投手、控球后卫(以及渔夫),而不只是个小公主。但是,我们的文化对男性的期望却要狭窄得多。 如果一个男性温文儒雅、富有同情心、有艺术细胞、同理心、喜欢在生活中创造美感、肢体语言丰富、享受与女性相处,那么他的男子气概和性取向就会立刻被人质疑。

同样的,这些刻板印象本身也不具性别平等性。在经历了几个世代的性别歧视后,女性现在在某些环境中的表现要优于男性。社会赞扬女性脑神经的可塑性,她们灵活、能合作、富有同情心、诚实。女性在高等教育、就业能力及其他许多方面都比男性出色。在电影中,她们能一如既往地迷人、展现性感,但也可以和男性们一样出色。

而相对的男性呢?他们仍可以是运动员和超级英雄,但除此之外就没有太多可能性了。20多年来,我们在情境喜剧中看到许多差劲、有问题的父亲角色。男性政客的道德失败已成为新闻常态。 男性因其一股脑的僵化思想饱受批评,甚至一位社会观察家汉娜·罗辛(Hanna Rosin)在2010 年为《大西洋月刊》撰写题为《男性时代的终结》的封面故事。在我的年代,因为男性掌握一切权力,许多女孩都想成为男孩──包括我自己。但现在不同了。现在是男性想变成女性──接受变性手术的男性是女性的三倍之多。

我并不是要把詹纳的变性抉择简单解释为因着媒体的影响推动了现代女性的崛起,尽管这可能是其中一个因素。布鲁斯·詹纳/凯特琳·詹纳的双重性别形象是两性性别差异不断扩大的贴切例子。 但比这更重要的是,詹纳的采访和《浮华世界》杂志的大幅报导强烈地凸显出,在性别议题上,我们对“性别差异”的过度关注已然成为一个问题。

我们似乎意识到我们所面对的问题,却无法找到解决方法。 人们提出的一个对策,是将问题归结为我们太过度强调“二元分类法”,所以我们应采用更多分类方式来解决问题。 Facebook 提供50多种性别认同选择,许多LGBT 团体也是如此。 但是,划出更多的边界,把人们放到越来越小的框框里,只会让背后更大的问题更加严重。

我们的身份和我们全人无法完全用男性或女性(或两者之间任何位置)来定义、容纳及解释。 事实上,我们花了太多时间来划分和定义我们的性别身份认同。 甚至在教会内,我们也已失去我们最本质的身份认同,并随之失去我们合一的认同感。

是的,上帝创造男女性之间的差异,但创世故事并非结束于此。男性由上帝创造,女性由男性创造,男性则再由女性而生。打从一开始,我们就是彼此的一部分。我们渴望彼此,我们映照出彼此,我们彼此都反映了上帝的形象。新约圣经充满关于我们在神的国度里共同分享一切的教导──我们是共同的继承人、同工、同为天国子民、同为神的儿女,有同一位神的圣灵住在我们里面。

我们最关注的核心问题不是我们是否符合当前文化关于女性或男性(或任何介于两者之间)的性别刻板印象。我们关注的是基督。基督确实是一位男性,然而,祂的主要身份与祂的男子气概无关,而是与祂和上帝的关系有关。

圣经呼召男性和女性不要效法世界的样式,而要效法基督的样式(罗12:12)。 上帝命令我们像祂那样生活:全心爱上帝、“心意更新而变化”、“在爱里合而为一”、“同心合意”、“爱邻舍如同自己”。

我们的目标不是展现我们的男子气概或女人味,而是敬虔──敬虔包含同理心、仁慈、怜悯、力量、坚韧不拔、勇气、委身,以及许多其他美德。种种这些特质长期以来被人类分类至归于某个性别独有的特质。但在将近40 年的婚姻生活中,当我和丈夫的相处出现挣扎时,并不是因为我们身为女性或男性,或甚至是身为丈夫或妻子的身份造成我们之间的分歧,而是我们的罪和自私。这么多年过去了,我们终于能够一起捕鱼、工作,然后一起好好地分享菜肴。

我并不是想让大家回到 1970 年代那种男女之间没有差异的极端。 我们不必刻意假装我们都一样,也不必刻意假装性别并不重要。 但如今性别差异已被人们过分强调了。 认同自己是男性、女性、同性恋、变性女性、变性酷儿或LGBT光谱上任何一种身份并不能满足我们人类最深切的渴望──去了解并被那位我们以祂形象所造的造物主所了解, 去爱祂以及被祂所爱。 没有任何一种性别划分方式能提供一条使我们充分地活出我们共同被造的本质的路。

只有当圣灵与我们同住,使我们以效法上帝的样式为目标前进,才能治愈我们内心感受到的不和谐,以及解决我们之间的不同和分歧。 这是我最深切的盼望:无论我们是谁,我们之所以能被世人认出来,不是因着我们的性别及分类,乃是因着我们的怜悯、智慧、仁慈、谦卑、恩典和爱。 如果我们让圣灵在我们身上成就这事,我们就会从里到外,完全地成为我们被造之初所应成为的那个人。

莱斯利·莱兰·菲尔兹(Leslie Leyland Fields) 是《今日基督教》特约编辑,着有九本书,最近的一本是《宽恕我们的父亲和母亲: 从伤害和仇恨中寻找自由(Forgiving Our Fathers and Mothers: Finding Freedom from Hurt and Hate)》(Thomas Nelson)。 她与家人生活在阿拉斯加,从事商业鲑鱼捕捞的工作。

翻译:Harry Chou / 校编:Yiting Tsai