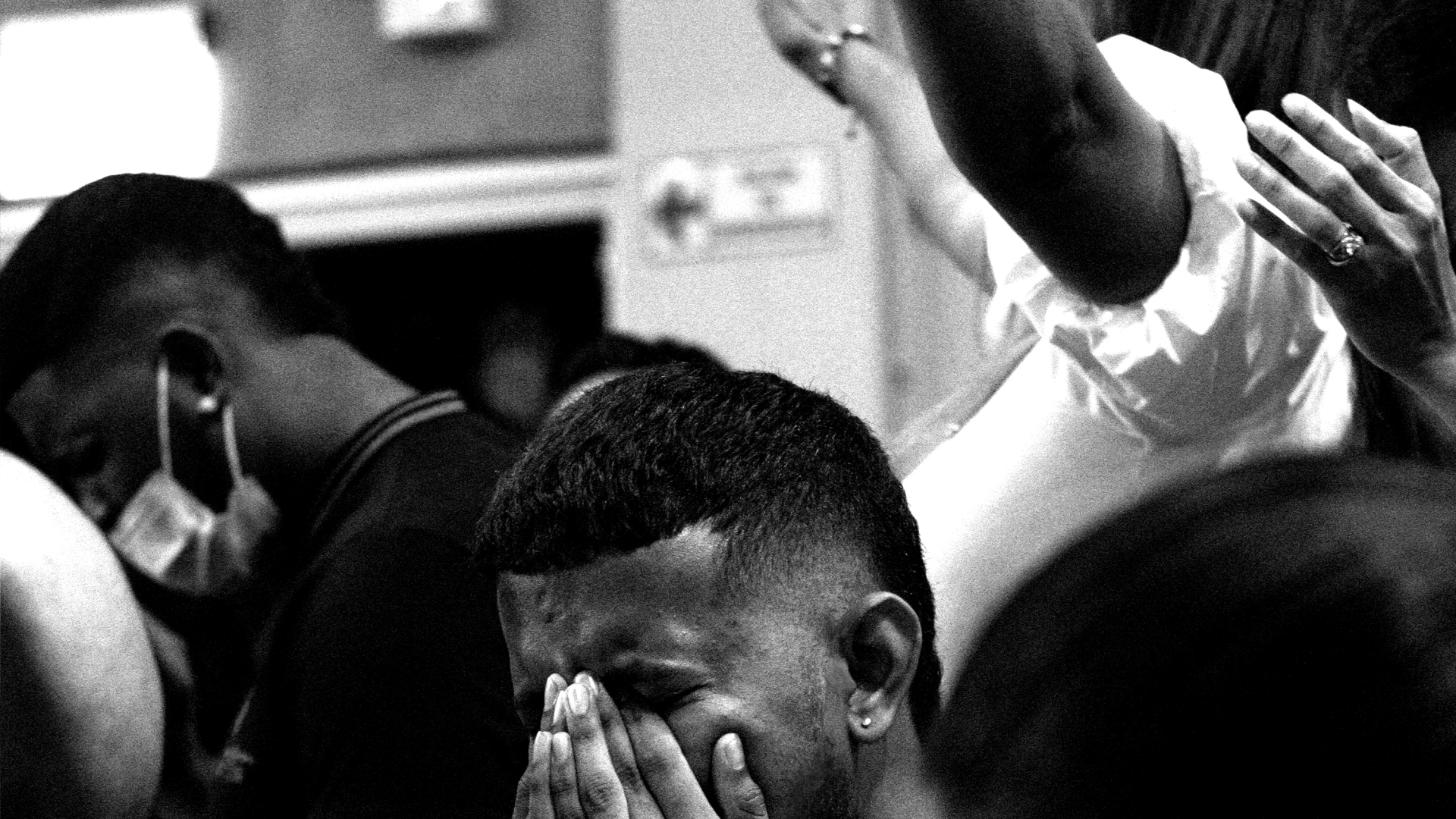

有一次,我去一间礼拜时偏向 “整齐有序” 的教会讲道,接待的人提醒我,教会里有个女士敬拜时会比其他会友的动作更浮夸。他说:“我们唱的某些歌会让她开始哭泣或挥舞双手⋯⋯当然这也不是什么大问题,我们只是想确保我们的敬拜不会完全变成靠情绪驱动的那种。”

我明白他的意思。但我不禁思考,这位女士敬拜时 “情绪化的表现”,也许比她上次查经班结束时列出的 “实践清单” 更贴近圣经真理的实际应用。

无论是开始参加一间新的教会或查经班,或报名健身房、瑜伽课,多数人在生命中的某个时刻,会意识到自己需要改变。我们这些传道人也渴望看见 “生命被改变” 或人生被 “翻转” 的人。但问题是:人,究竟是如何真正改变的?

自从我读了扎尔 (Simeon Zahl) 的一篇文章后,这个问题就一直萦绕在我的脑海里。这篇文章主要讨论在美国教会盛行的 “生命改变理论”。扎尔概述了其中几种理论,多数理论皆先预设实际遇到的问题有哪些,然后提出 “解决问题” 的方法。

扎尔认为,在福音派教会中最典型的模式,是大量灌输 “基督教信息” 式的改变理论。当然,有些人可能会质疑这个模式是否真的那么普及——毕竟美国基督教界长期存在反智主义的问题,且近年来关于 “福音派心智的丑闻” 的讨论也十分真实。

精确一点说,用以改变人生命的 “基督教信息模式”,虽包括举办高度理性、抽象的神学或哲学讲座 (及灵性特会),但更多时候,基督教信息模式其实相当实务导向:这个理论认为 “缺乏 (圣经/属灵) 知识” 是灵命问题的根源,因此要透过讲解某段圣经经文或世界观来说服听众,并提出具体的 “应用” 方式,帮助听众将新原则实际用在生活中。

扎尔将这一理论与另一种透过 “参与圣礼” 来改变人生命的模式作比较。在圣礼模式中,带来转化的主要动力并非讲道中的 “基督教信息/知识”,而是慎重、充满神圣氛围的圣餐或洗礼的操练与实践;第三种生命改变模式,则强调要塑造一种 “情绪高度宣泄” 的敬拜氛围,让人透过情感上的强烈经验,离场后感觉自己已被重塑。

相较之下,扎尔主张一种他称为 “奥古斯丁式的改变理论”。这一理论假设:人类行为的驱动力并非知识或意志力,而是欲望/渴望。因为我们是由心所牵引、由爱所驱动的受造物。他更指出,人类的心灵极度抗拒改变,往往会抵抗任何试图直接改变它的力量。

为了说明他的观点,扎尔请我们回想,那些我们曾试图用理性辩论来改变某人政治立场的时候,或更惨烈的经验:当我们试图劝阻一个深陷爱情里的人不要去追求他爱上的人。

在我服事生涯初期,我曾被一位男子的行为深深震惊。他能熟背圣经里所有关于通奸的危险和与 “婚姻忠诚的重要性” 相关的经文,但当他带着妻子和刚出生的孩子坐在我的办公室,告诉我他因为爱上了别人,想要离婚时,这些经文都被抛到了一边。他说:“我坠入爱河了,” 并耸了耸肩,仿佛在说:还有什么可说的了?

这也是为什么扎尔认为,“从圣经中萃取实用的基督徒生活建议”无法克服堕落的人性对审判和律法的抗拒。他指出,这也正是为什么五旬节 (灵恩) 派的实践——无论他们在神学上有什么缺点——往往能更有效地见到人生命真正的转变。 “人心的顽固刚硬,是基督教事工面对的根本问题。上帝的灵运行在人类情感及渴望/欲望之中,” 他写道。

虽然我未必完全认同扎尔这种类似路德派 “律法/福音” 框架的所有细节讨论,但我认为他完全正确的指出:人类生命真正的改变,发生在比智性或意志力更深层次的地方。这也正是那些批评 “过度情绪化的敬拜” 的人常忽视的重点。

这些对 “情绪化的敬拜” 持怀疑态度的人,认为人们在敬拜唱诗时流泪及高举的双手,只是种没太大意义的情绪泡沫——社会学家或许会以 “集体亢奋 (collective effervescence)” 来形容这种状态——与运动比赛里人们热血高昂地唱着队歌,或夜店里激动的人群是同一种虚浮的情绪表达。但是,有没有一种可能是,上帝确实设计人类透过这种方式彼此连结,甚至我们是以此触及自己内心更深的层次?

扎尔更核心的论点是,属灵操练、读经、释经讲道、基督教事工、圣礼等等,确实能塑造人的生命——包括塑造人的欲望和情感。然而,他指出:“只有当我们的心已被改变得足以让我们渴望参与这些实践时,我们才能真正参与这一切。”

他写道:

除非人们从 “根本” 上渴望,并且这份渴望强烈到足以支撑他们克服生活里不可避免的各式障碍,否则没有人能发展出具有改变生命且持久的祷告生活。正如耶稣告诉我们的,你必须先改变树,才能结出正确的果子 (太12:33-35)。若我们关注自己的心,实践将随之而来;但若我们只专注于实践,我们就又被打回原形了。

因此,扎尔建议我们,不应只倚靠实用的技巧、教义公理或逻辑推论,而要拥抱那些能通向/触及人内心的 “心灵技艺” ——那些能说出心灵 “奇异电流语言” 的方式。他让我们思考,比起教义/理念本身, “故事、艺术、音乐” 究竟有多强大的形塑力量;整本圣经也充满这些元素:故事、诗歌、寓言、逻辑理性论述、真理宣告,以及对美善奇事的惊叹。

鲁益师 (C.S. Lewis) 曾表示,他着手撰写《纳尼亚传奇》的目的,是为了 “偷偷绕过那些保护着我们心灵的巨龙”——因为我们常藉由让自己的心对基督教故事感到麻木,来保护自己。然而,在某些时刻,我们的防线会失守:当我们在诗歌、圣经经文颂读、真理教导中听到那个呼唤的声音,“起来,跟从我!” 时——心灵被深深的震慑。

在我人生最愤世忌俗、质疑信仰的那段时间,我竟然只因听到〈耶稣爱我〉这首歌,就完全崩溃了。 “耶稣爱我,我知道”,而且我什至能给出一千条有理有据的论述来证明 “因有圣经告诉我”,以及为何我们可以信靠圣经所说的是真理。

但那个时期的我,内心深处其实已忘记了这个真理——甚至无法再真正相信它。那ㄧ天,当我再次听见这句话时,它以一种无法形容的力量击中我的心。那个瞬间,我被这句话的真实性所慑服。我经历到,耶稣祂真的爱我。

我们只有在某些时刻,才会真切察觉到上帝正触及我们心中更深处的地方。我们无法操控、无法人为制造这种时刻。但我们也不应忽视它,或压制它发生的的可能性。

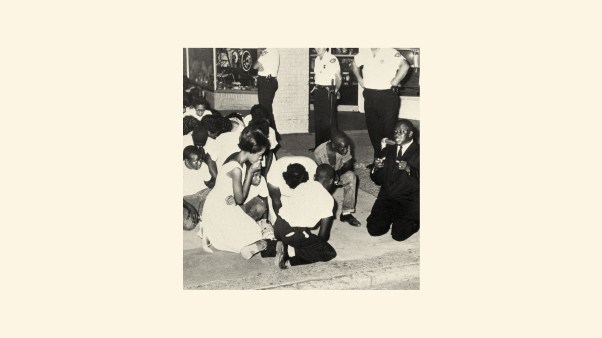

或许,坐在你教会位子前方那位正在戒瘾恢复中的人唱〈奇异恩典〉时会泣不成声,是因为他深知自己曾经何等迷失;又或者,正是唱着〈奇异恩典〉的时刻转变了他的心,使他开始真正渴望被寻回。

或许,那些在敬拜时情绪激动得让教会尴尬的基督徒,只是在追求一种情绪上的多巴胺;又或许,那一刻,他们正在卸下过去拼命紧抓着的自我保护、维持形象的能力,好让他们终于能自由地哭喊:阿爸!天父!

也或许,在这一切背后,有ㄧ位圣灵至今仍在改变人们的生命。