我想,很少有美国人幸运到不晓得我们文化的通病。我们清楚知道自己哪里有问题,不是吗?我们看得到那些新闻标题,我们明白自己的致命缺陷。我们沉迷于手机屏幕,我们死命地滑着——直到毁灭。我们无法维持有活力的人际关系或坚实的工作伦理。总体而言,我们似乎无法再为 “真实世界” 做出有意义的贡献。

结婚率下降,离婚率上升;人们不再有阅读习惯;没有手机内的地图app就寸步难行;我们执着于向世界展示某种人设和形象,却无力真实培养一个深刻的内在生命。我们焦虑、忧郁、精疲力竭,并也早已厌倦一再听到上述这些讨论。

最重要的是,我们很孤独——也许这既是所有困境的根源,也是其症状。

2023年5月,美国公共卫生署署长穆尔西 (Vivek Murthy) 在〈关于社会连结及群体关系对健康的疗愈效益〉一文中形容孤单是一种 “大流行病”。他在开头的信中引用研究指出:“近年来,大约每两个美国成年人,就有一人表示曾经历过孤独感”,而这种孤独 “既危害个人健康,也危害社会健康”。穆尔西认为,人际关系是一种 “未被善用的资源” 以及 “隐而不显的疗愈药方”,能 “帮助我们活得更健康、更有生产力,有更充实的人生。”

自那份报告发表以来的两年间,关于孤独的讨论持续不断。许多人提出不同方法来解决人与人之间的疏离感,但往往围绕着同个解方:有更多真实、离线的人际关系连结,无论是私人聚会、固定的早餐约会、定期去图书馆和公园,或一起采菇、举办街坊社区派对等活动。

一方面而言,“交朋友” 有时只需要人们勇敢踏出一步,便能享受回报。身为一个刚毕业、搬到新城市并在过去一年开始参与新教会的人,我正在重新学习如何交朋友。我试着主动跟教会里坐在我旁边的人打招呼,邀请他们一起喝咖啡。最近,我在室友不在家的日子生病了,教会里几个新朋友立刻表示愿意送来任何我需要的东西。友情真的可以如此简单。

但同时——友情也真的很难。声称友情是可以解决我们一堆社会问题的速效药,听起来很容易,但这是只是理想中的情况。任何有朋友的人都知道,友情同样伴随着痛苦与罪。很多时候——甚至多数时候——独自一人待在家里,反而更省事。我们在鼓励人们追求友情时,必须诚实面对这一点。

换句话说,渴望归属是很自然的感受,但要真正感到 “归属” 一个群体,却需要付出代价。信任需要时间慢慢地建立起来。有时人与人之间有自然的契合感,有时则没有。有时朋友正经历人生的困境,而这段困境可能会持续多年,朋友会需要你大量的支持。与他人分享生命,不仅只是轻松的相处或讲些圈内人才懂的梗/笑话,更包括与他人一同肩负他们的难处、创伤,以及性格上的棱角。朋友会来请你帮忙搬家,或陪他走过失恋的痛苦。朋友会一次又一次需要恩典。他们会像我一样,生病时需要人送来电解质饮料。

当我在人际关系中感到紧绷、或感觉去爱 “某个人” 特别困难时,我常回到希尼 (Seamus Heaney) 的诗〈天窗〉寻求属灵的鼓励。

在这首诗中,叙事者讲起他和 “某人” 之间的一场矛盾,这个 “某人” 也许是他的妻子。她觉得在屋顶上开一扇天窗是个好主意,叙事者却喜欢房子维持原样,不想改变。即便他列举了种种理由,说明房子已足够温馨,不需要任何变动,他仍选择信任她。于是,他们动手开了一道天窗。

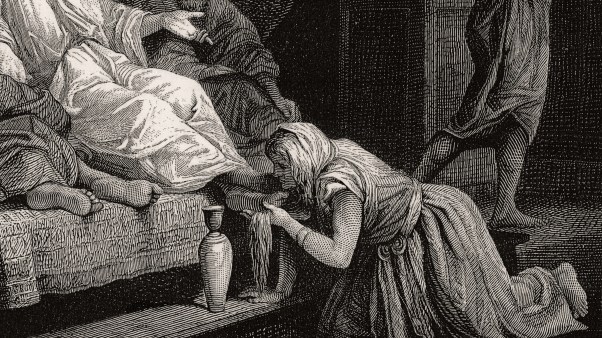

而结果令人惊叹:“当屋瓦被揭开,浩瀚的天空涌现,敞开一整片惊喜。” 他们的房子见到了一整片天空。诗人于是联想到《马可福音》第2章的故事:一群朋友拆开屋顶,将他们瘫痪的朋友放下到耶稣面前。耶稣医治了他的身体,赦免了他的罪。

有趣的是,诗人并没有把自己比作那个瘫子,甚至也不是摊子的朋友们。他说自己更像那间屋子里的 “群众之ㄧ”。他不是故事的主角,但就像新约圣经中许多情节一样,他因亲眼目睹所发生的事而惊叹,并因此被改变。

为什么我在维持友情感觉特别艰难的时刻,会从这首诗寻求属灵的鼓励?因为希尼的话提醒我,我同样是个 “惯性的受造物” ——我喜欢自己喜欢的东西,也常陷入固有的模式。但有时候,我需要为朋友或室友留出空间,让他们能用与我不同的方式去思考。这种视角上的“接待” 是一种属灵操练。为他人预备空间,使他们能完全成为上帝所造的样子,正是爱他们的一种方式。就像希尼一样,我也发现,这些因迁就而来的痛苦,往往转化成极大的惊叹。人与人的情谊常成为上帝出人意料工作的场域,使我经历未曾想像过的惊喜。

今天,我们常听到许多呼吁人以 “交朋友” 来解决孤独这个流行病的声音。但其实这只是把脚尖泡进深层的海洋,仅仅触及真理的表皮。友情既简单又艰难——它可以简单得只需勇敢踏出第一步,说声 “嗨”,但也可能困难到需要饶恕那个曾伤害过你的人;友情可以简单到随口一句 “要不要一起吃顿饭?”,也可能困难到邀请对方走进你人生中最混乱的时刻。虽然友情的付出、风险与牺牲可能 (而且几乎必然) 会带来痛苦,这些痛苦却远远无法与真正的爱所带来的喜乐相提并论。

Kathryn Ryken目前任职于美国华盛顿特区的Council for Christian Colleges & Universities。她毕业于惠顿学院 (Wheaton College)。