我曾推荐一位未信主的年轻人读《马可福音》。他读完后觉得内容 “有点奇怪、诡异”。而这正是我想要的回应。

这位年轻人应该是个无神论者或不可知论者——但因为他生活在一个高度世俗化的环境中,以至于他甚至不会用这些词汇来定义自己,就像你不会以 “非人肉食用者” 或 “反对偷马者” 来形容自己那样。不过,他想试着了解 (或许只是作为一种智性上的探索):为什么有人会持有那些他觉得很陌生的宗教观念或实践?

他问我他该读些什么来理解这个问题。我当然有许多可以推荐的读物,但我选择对他说:“你何不试着读一读《马可福音》?不用担心自己是否能读得懂,只要一口气从头到尾读完一遍就好。”

后来我再次遇到这位年轻人,他告诉我他真的照做了。“那你觉得怎么样?” 我问他。

他说他觉得很矛盾。一方面而言,福音书的叙事方式出乎他意料地引人入胜,他本来以为这种古老的宗教文献只会说教、或带有强烈的宣教内容;但另一方面,他觉得读起来 “有点奇怪、诡异”,然后他提到了刘慈欣的小说《三体》。

这个年轻人知道我去年读过这本科幻小说──只是我原本读得颇不情愿。当时有位我信赖的朋友向我推荐这本书,还特别提醒我:“千万不要半途而废。你会觉得搞不懂发生什么事,甚至会想把书丢下。但你要坚持下去,到最后你就会明白,真的很值得”。而这位不信主的年轻人虽然没有读过《三体》原著,但他曾看过网飞 (Netflix) 改编的影集《3 体》。

在这里让我轻微剧透一下:在小说和影集里,有个外星文明透过 “虚拟实境” 的头戴式游戏装置与人类科学家沟通。这些科学家被放进各种场景中,必须解决重力波动的难题——这些波动正让那个遥远的星球陷入难以预测的 “混乱期” 及 “平静期” 的交替中。

“有时候,读《马可福音》的感觉就像在玩那些游戏,” 这位年轻人说。 “几乎好像有个人在另一端看着我。”

他的意思是,《马可福音》中耶稣这个 “角色” (他是这样称呼的) 有时被描绘得出奇地逼真、贴近现实。“有时候,我得提醒自己:我不是真的身处在那个故事里。但这种感觉让我有点毛骨悚然。”

虽然我原本没想到他会联想到虚拟实境游戏及外星人,但他的反应正是我建议他读《马可福音》时所预期见到的。

通常,当我想帮助某人 “了解 “ 基督教在信什么时,我会请他们读《约翰福音》。但像这个年轻人——由于我不知道我是否有机会继续跟进他,我会建议他读《马可福音》,部分原因是篇幅较简洁、相对容易阅读。

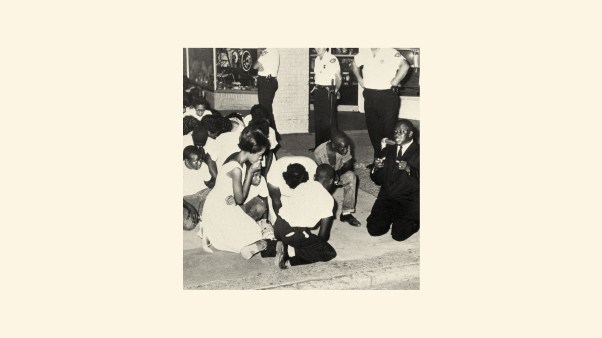

但我之所以这么做,是因着一个我多年前听到的故事。如果我没记错的话,是一位曾信奉新时代东方宗教的人 (那种在 1960、70 年代嬉皮反文化运动中常见的灵性追寻者) ——成为了基督徒。起因是他宗教比较学 (Comparative Religion) 课的教授指定他读《马可福音》。就像那位年轻人一样,他被耶稣这个人物所吸引,甚至开始感觉自己不只是 “在读经文”,而是经文背后有某个 “存在” 在呼唤他。

评论家威塞尔蒂 (Leon Wieseltier) 认为,当今社会过度强调 “说故事/叙事” 这件事,结果导致人们忽略理性论证和说服力的价值。“说故事的目的是要在听者心中培养某些特定反应及心理姿态。这些反应包括顺从/无抵抗的、易于相信的、惊奇的——这些都是一种降服的姿态,” 威塞尔蒂写道。

当然,这段话否定了有些重要的真理,只能在被动的、信赖的、敬畏的,甚至降伏的姿态下——才能真正领受。

哲学家韩炳哲 (Byung-Chul Han) 也认为我们确实该担心 “说故事” 这件事被过度谈论,但他的理由是,无论我们如何讨论 “说故事”——我们都已失去了 “说” 与 “听” 见真实故事的能力。

韩炳哲在他的新书《叙事的危机》(The Crisis of Narration) 中指出:“我们在日常生活中诉说的真实故事越来越少了,” 因为人与人的沟通逐渐变成资讯的交换。他认为,在资讯时代中,一个真实的故事反而成了一种干扰。毕竟,资讯是直接的、可控制的、可消费的,而故事运作的方式截然不同。为了让人经历其中,故事必须同时隐藏与揭示某些资讯。

韩炳哲写道:“保留隐藏的资讯,也就是不特意解释——能增强叙事的张力。现今时代资讯的扩张,会将那些无法被解释、只能以故事方式叙述的事件推到边缘处。一个叙事的边缘处,往往有些令人惊奇而神秘的东西”。而这种神秘感,在充满演算法的时代里,变得极其稀少。

我们部分的问题在于,在这个资讯时代,我们会对 “故事情节” 感到不安——尤其当我们开始意识到自己的生命可能就是某个情节的一部分时。这正是韩炳哲认为演算法令人忧虑的地方:我们消费的是片段化、彼此断裂的资料/数据,而这些数据是根据我们的好奇心及欲望所筛选出来的——直到我们失去对事物感到惊奇的能力。现实本身也逐渐变得死气沉沉,仅仅像成堆抽象的数据。而这种 “死寂感” 又滋生更多的 “死寂感”。

“资讯的碎片就像尘埃,而不是谷粒。它们缺乏孕育生命的力量。一旦被接收,就立刻沉入遗忘的尽头,” 韩炳哲说。这个比喻让人立刻想起耶稣的话:“我实在告诉你们,一粒麦子不落在地里死了,就单独只是一粒麦子;若是死了,就结出许多果子来” (约翰福音12:24)。

记者山缪斯 (David Samuels) 哀叹,我们如今活在一个扁平的时代,故事与诗歌已被大数据掏空,取而代之的是 “不断消费的色情及意识形态”。他说:

那掌控一切的演算法的目的,不是创造美善,也不是创造任何有人性之事物;它们的目的是吸干你的大脑,然后把它切割成一片片可以被分析、再贩卖给企业与政府的碎片——毕竟政府及大企业正迅速地变成同义词;这是一场对人性的大规模残害⋯⋯在现实操作上,它的声音就像一个不断响起的汽车警报声,而且音调越来越高——那是一种本身没有任何意义的声音,除了提醒我们,有什么东西被打碎了。

也许,那让人感到诡异的、真正的 “三体问题”,不是读《马可福音》才会出现的,而是存在于我们生活的所有其余部分。在数位生活的另一头,有某种智慧在质问我们——那无名无相的演算法,被设计来测试我们,只问这一个问题:你究竟想要什么?

也许,我们对这大资讯时代的世界所感到的 “无聊” 及 “倦怠” 本身,就是一种记号,提醒我们 “我们本不该如此生活” ?

耶稣曾说,这正是祂选择用寓言来教导门徒的原因之ㄧ:“因为他们看是看见,却不晓得;听是听见,却不明白,也不领悟” (马太福音13:13)。“故事” 需要人们以一种特别的方式参与,一种失去掌控的状态。人必须预备好自己,并常常是透过经历故事本身,才能真正听见它所要说的。人必须困惑到足以放下控制权,感受到那份张力,才能不再只是接收资讯,而是真实地经历某些事。若少了这份困惑与神秘感,故事便失去了令人惊叹及难以忘怀的力量。

举例来说,想想《约翰福音》记载的大家耳熟能详的五饼二鱼事件:这是一个如此重要的神迹,以至于四本福音书都提到它。我们会记得当时有数千人聚集,但没有足够的食物,而耶稣几乎是从无到有地提供一顿丰盛的筵席。然而,多数人在回想这个故事时,并没有注意到耶稣是 “如何” 安排这一切发生的。

约翰是这样记录的:“耶稣举目看见许多人向祂走来,就对腓力说:‘我们从哪里买饼给这些人吃呢?’ 祂说这话是要试验腓力,祂自己原知道要怎样行” (约翰福音6:5–6)。

祂自己原知道要怎样行。

耶稣问的这个问题本身──在腓力心中所激起的短暂困惑──正是耶稣的用意。这跟上帝在以色列人出埃及后,在旷野中帮助他们的方式一样。摩西对以色列人说:“祂苦炼你,任你饥饿,将你和你列祖所不认识的吗哪赐给你吃,使你知道人活着不是单靠食物,乃是靠耶和华口里所出的一切话。” (申命记8:3)

耶稣的目的不只是要喂饱我们;祂要我们先 “饥渴慕义”(马太福音5:6)。祂的目的不只是要救彼得免于溺水,更是要让彼得经历到沉下水面的惊惧,向主呼喊的迫切,以及那只把他拉起来的手 (马太福音14:30–31)。

耶稣借着圣经与我们相遇的方式,也正是如此。祂要我们像迦百农会堂里的人一样惊呼:“这是怎么一回事?是带有权柄的新道理啊!” (马可福音1:27);祂要我们开始问:“这个人为什么说这样的话呢?” (马可福音2:7);祂要我们仿佛亲耳听见那句直接向我们提出的问题:那你们呢?你们觉得我是谁? (马可福音8:29)

在这个演算法无所不在的时代,若有人仍能感受到权柄的临在、在消费挂帅的社会中经历到 “启示”,可能会让人觉得不安、诡异——正如一个长期饥饿的人初闻面包香时,反倒会感到反胃那样。真正 “不明白” 福音书的人,不是那些对这一切感到陌生与困惑的人,而是那些觉得这一切早已太过熟悉、甚至乏味的人。这正是 “情节” 的作用力,尤其是那由基督之灵所吹出的情节——在这个情节中,我们应能听得见牧羊人的声音 (约翰福音10:4)。

如果在圣经古老文字的背后,真有一位 “知道” 你在这里的人呢?如果,在这些话语中,你几乎能听见那位说 “来跟从我吧” 因而改变了几位渔夫人生轨迹的、操着加利利口音的声音呢?如果,那个声音正在对你说话呢?如果真是这样,那么,“觉得这些故事很奇怪” 并不是个结束,而是一个极好的起点。

Russell Moore是本刊总编辑,领导本刊的公共神学计画。