在2000年的电影《记忆拼图》里,主角蓝盖(Leonard Shelby)的大脑受到特殊伤害,使他无法形成新的长期记忆。他最多只能记住30秒到一分钟前的资讯,之后就会忘记一切。

蓝盖与自己过往人生的脱节,让他对自己是如何陷入目前的困境,永远处于困惑不解的状态:我在逃离什么样的敌人——我为什么要逃?为什么拿着枪?他的疑惑是失忆症的后果:无法记得自己的历史。如果蓝盖能重新学习并记得生命里重要的部分,才能真的回到稳定的生活,对自己和周遭的人有正常理智的认识。

身为今日的福音派基督徒,我们就像处在蓝盖的状态下。我们也与过去脱节,即使肇因比脑部受伤更容易扭转。我们面临的结果是,福音派现在比以往更加分裂,我们之中许多人都在与曾经是朋友的“敌人”争战。

但如果我们停下来回想我们的历史呢?我们不仅会回想起我们是谁,以及我们是如何走到这一步的,甚至可能可以重新恢复福音派曾经有过、现在仍有或能再次成为的最好的版本。

当然,今日最大的问题之一,是“福音派”这个词究竟意味着什么?我们似乎几乎不再有共识了。如果全世界的福音派能就“衡量福音派的方式”达成共识就好了——这种衡量方式必须足以鼓励我们之中有着健康的多样性,同时又足以确保核心教义的完整性。

但如果这样的共识原本就已存在呢?

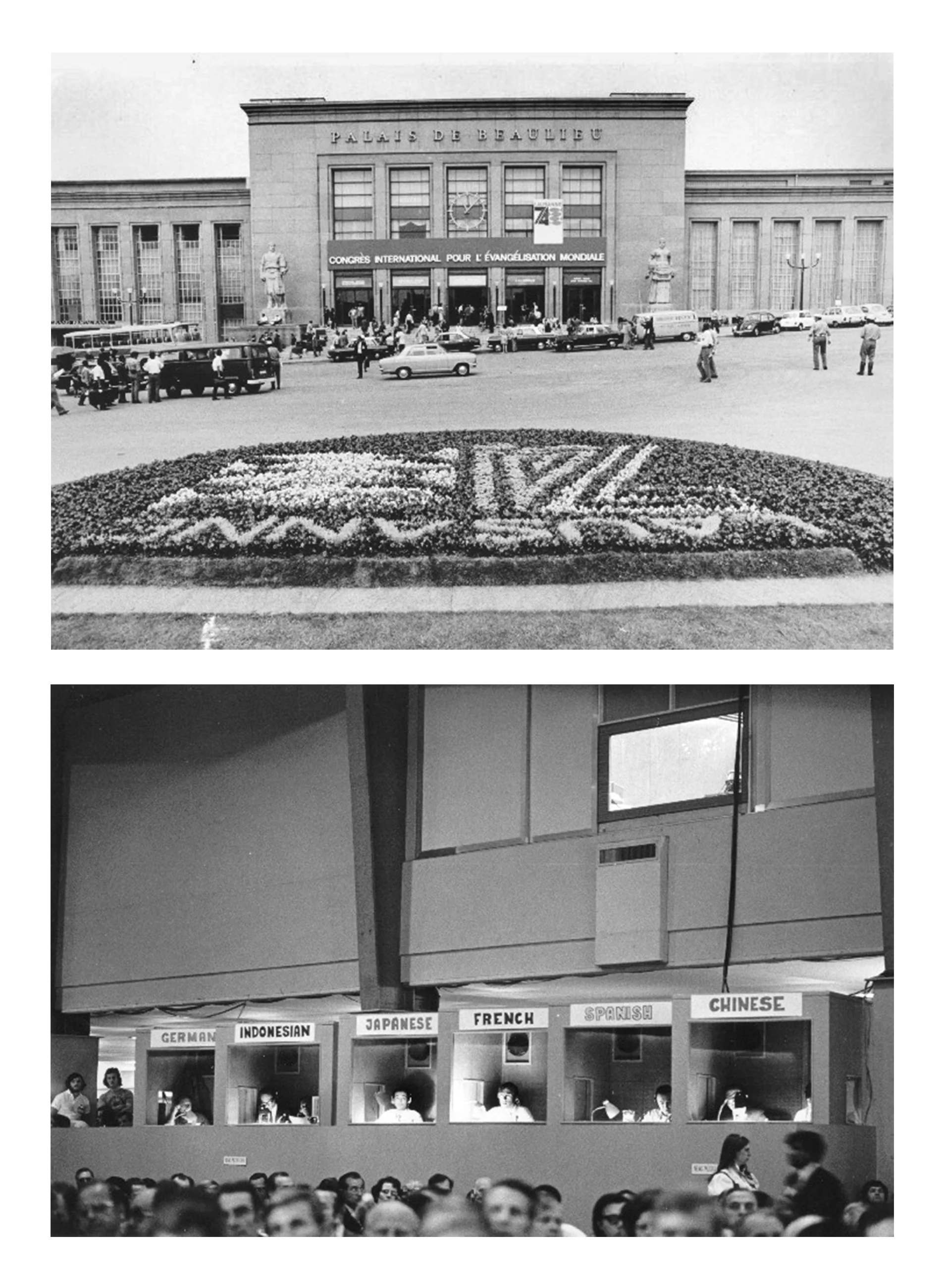

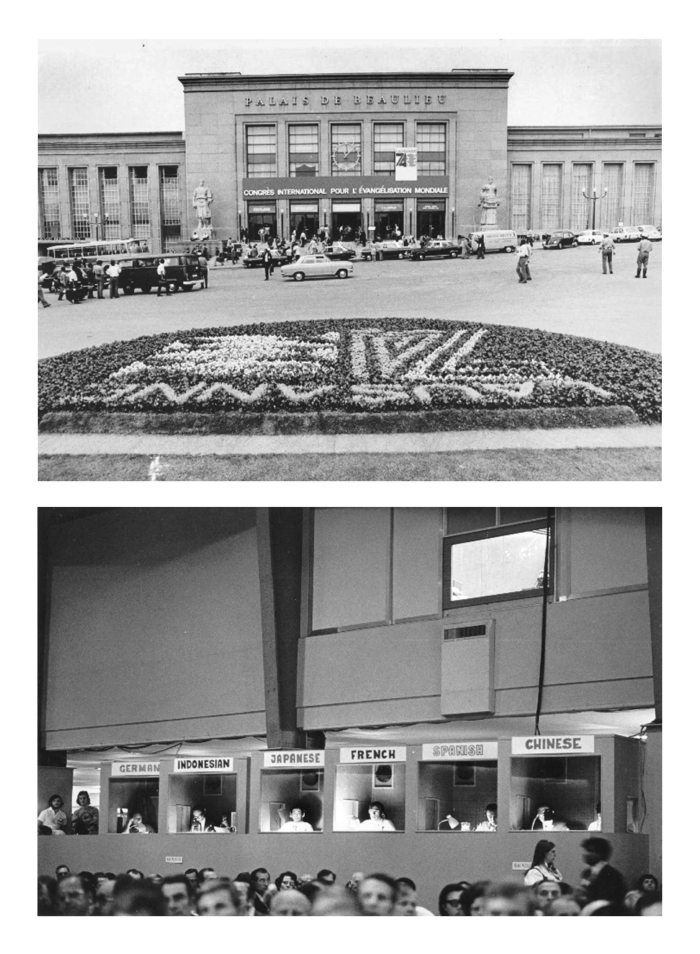

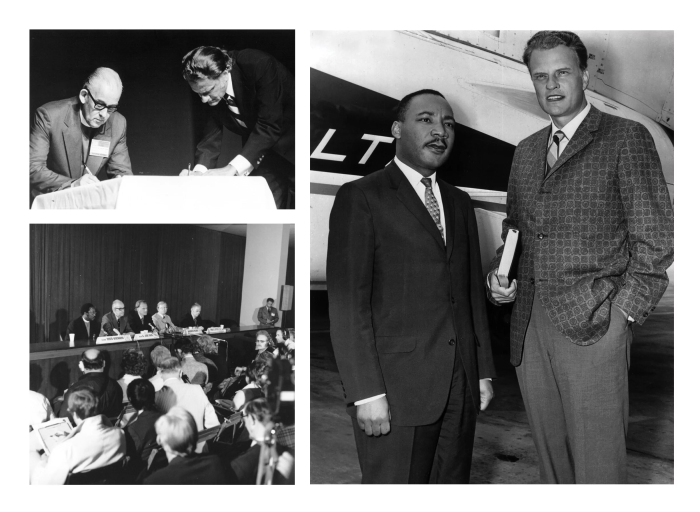

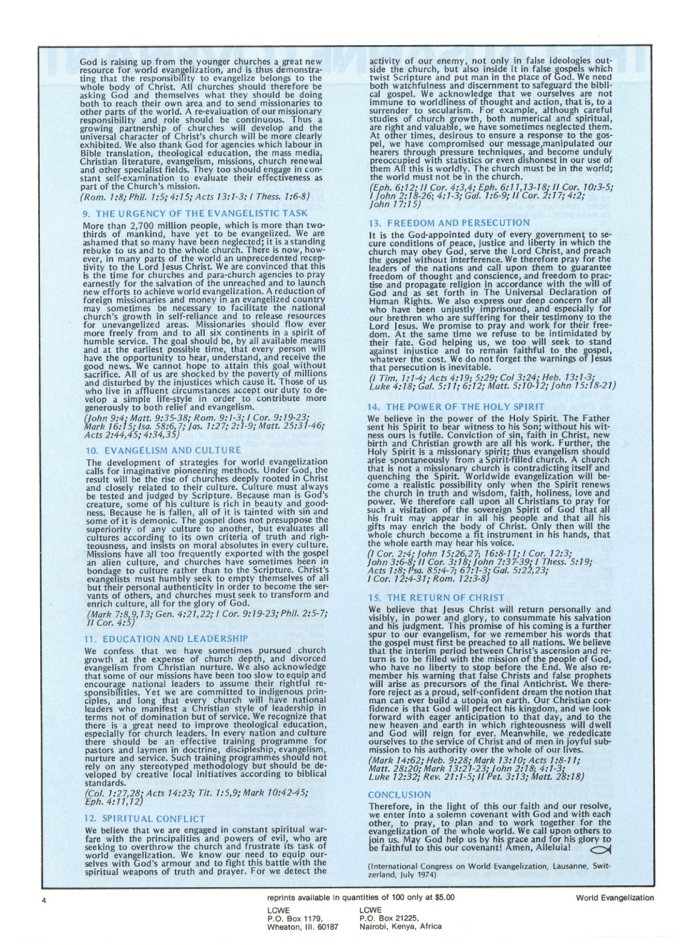

50年前,1974年7月,来自150个国家约2700位基督教领袖,在美国布道家葛理翰(Billy Graham)和英国神学家斯托得(John Stott)的嘱咐下,前往瑞士的洛桑市(Lausanne , Switzerland)。

会议的正式名称是“第一届世界宣教大会(First International Congress on World Evangelization)”,后来被称为1974第一届洛桑大会。虽然当时的大会只包含了全球教会的一小部分,但《时代杂志》报导那次大会可能是“有史以来涵盖范围最广的基督徒聚会”。

Courtesy of Billy Graham Evangelistic Association

Courtesy of Billy Graham Evangelistic Association这次大会最重要、最持久的成果也许是《洛桑信约》——日后被证明是现代福音派最有影响力的文件之一。这份文件的目的是要回答这个关键问题:我们必须在多大程度上有所共识,好能在世界宣教的任务中结为伙伴?

当时的福音派和今日的福音派一样,受到原教旨主义派(fundamentalism)与现代派(modernist)之争的影响,几乎所有主要的基督教机构和教派都曾因此发生丑陋的分裂。原教旨主义派(又称“基要派”)处理分歧的方式包括严格的信仰审视和教义上的僵化。现代-进步派(progressive)的观点则避免设定任何教义上的界限,冒着严重偏离基督教在历史上信守的教义的风险。

但福音派采取了另一种方式。

面对神学上的多样性/多元性,洛桑运动的福音派采取的方法有两项特点:(1) 以历史上基督教的共同认信内容为核心,慎重地协商并跨越差异来形成合一; (2) 庆祝“多样性本身”是固有的好事,甚至是上帝为全球各地基督徒在主内身为普世性的教会所订定的计划的体现。

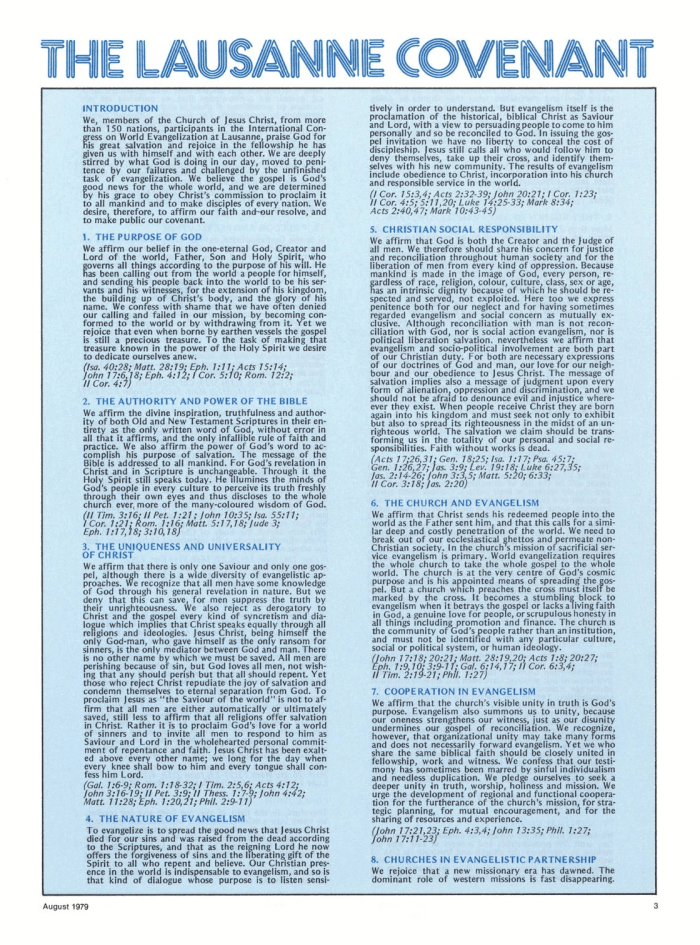

《洛桑信约》为福音派一词立下神学上的定义,并非常有意地避开福音派运动与任何社会政治因素相关的可能性。 《洛桑信约》也没有在许多与神学、教义和信仰实践等重要但次要的问题上选择特定立场。例如,信約中没有讨论关于洗礼、事工中的性别角色、地球年龄和进化论。

透过避开这类问题,《洛桑信约》将立场上分歧的基督徒容纳在一起,否则他们可能会继续分裂。洛桑大会的领袖寻求创造一个能超越这些分歧的盟约性的共同体/群体(community),为着“圣而公之教会将福音传遍全世界”的共同使命服事。

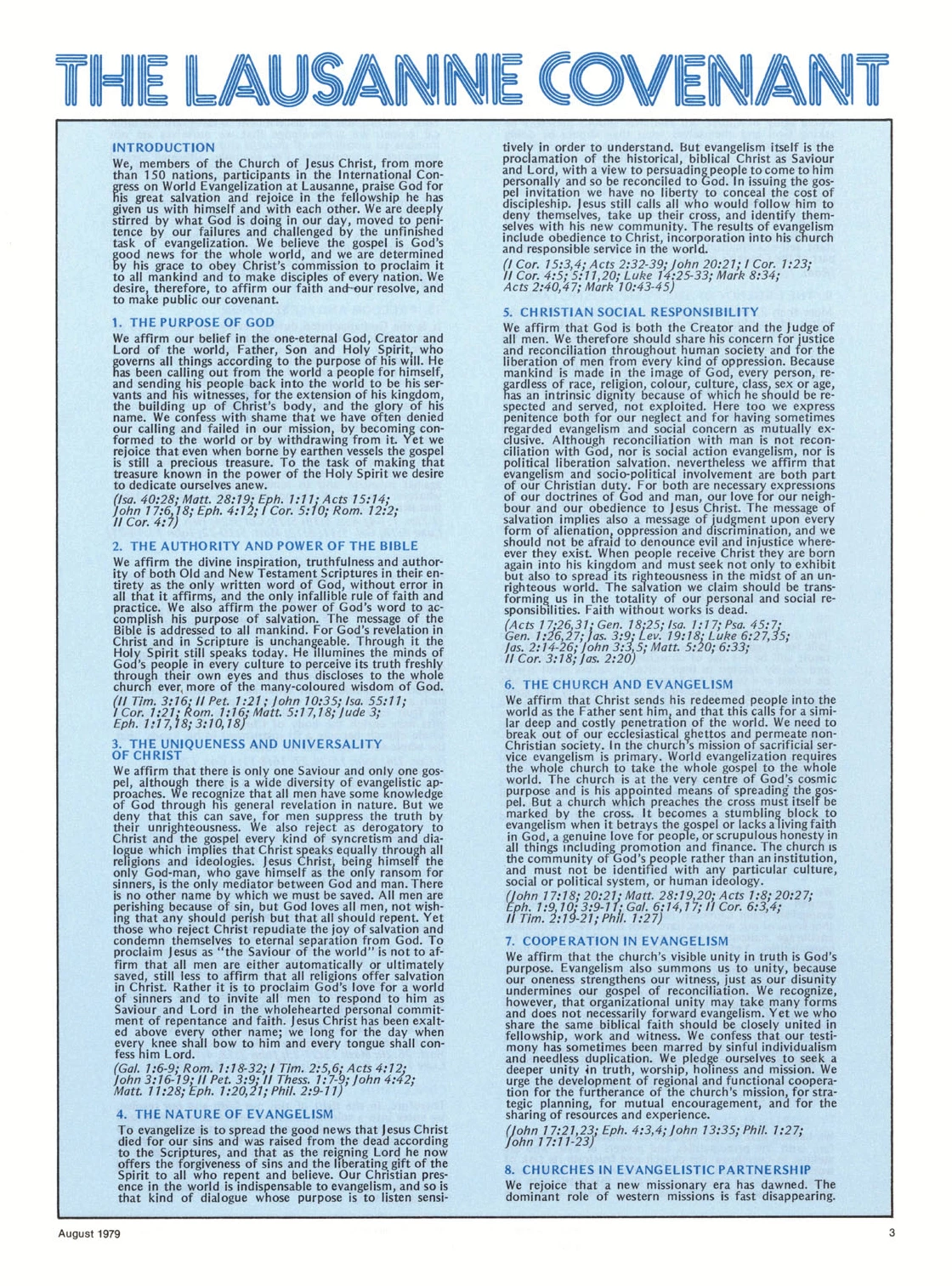

某种意义上而言,《洛桑信约》像一份企业信仰声明,由15条条文、引言和结论组成。这份文件仅有3100多字,短到可以清楚地排版在一张双面的纸上。信约起草委员会主席斯托得(John Stott)在对信约的阐释中解释每项条文背后的理由——这是信约必读的部分。

斯托得写道,如果仅仅视这份文件为一份信仰声明,就大错特错了,因为它的本意是一份盟约——是份“有约束力的契约”,签署人承诺彼此之间共同的目标和伙伴关系。经过十天的辩论、讨论和协商后,多数的与会者(2300人)一同签署了这份文件。正如斯托得解释的,“我们不想仅仅宣布一些事情,而是要做一些事情——共同委身完成将世界福音化的任务。”

即使到今天,这项盟约仍然是由那些阅读过并同意其内容的人签署——透过签署,我们承诺在上帝的使命中彼此合作。

和多数福音派基督徒一样,直到成年之前,我在成长过程中未曾听过《洛桑信约》,也没有人要求我签署。我是个有着深色皮肤的印度人,于1978年出生在南加州,我父亲是第一代移民,他们都是基督徒,且父亲曾在拜欧拉大学(Biola University)就读。

虽然基督教学校的学生有时会参与《洛桑信约》,但我就读的是公立高中和无宗教背景的州立大学。我从小到大去过的教会也都没有宗派背景,这其中有优点,但同时也有关于基督教历史的健忘症。

我第一次听到《洛桑信约》是在2000年底,也就是24年前,当时我还是一名研究生,正在攻读成为医学科学家。我申请并获得了哈维奖学金(Harvey Fellowship)——这是个为进入基督徒代表性尚不足的领域的基督徒学子提供的奖学金——所有申请人都必须签署《洛桑信约》。第二年夏天,我前往华盛顿特区参加一个为期一周的活动,与一小群其他新加入哈维奖学金的成员见面。

这个活动大大扩展了我对福音派多样性的体验。Ben Sasse是耶鲁大学的历史学家,也是改革宗长老教会的成员,他是我认识的第一个为婴儿洗礼提出合理论据的基督徒,尽管我和他在这方面的看法不一样。来自康乃尔大学的植物生物学家Mac Alford是我遇到的第一个肯定进化论的基督徒——当时的我拒绝接受进化论的论述。

尽管这些分歧让人感到不舒服(至少对我来说是这样),但我们都签署了《洛桑信约》(信约对这两个议题都没有采取任何立场),因此我们已承诺要相互合作。

《洛桑信约》为我们的差异提供神学上的解释——其根基是,我们相信这些差异本质上是有价值的。洛桑大会的领袖们不满足于一个“被缩小了但拥有高度一致性的共同体/群体(community)”,而是寻求建立一个能跨越我们之间的差异的广阔共同体。

《洛桑信约》如此解释——如同斯托得形容为“以弗所书3:10的直译”——我们对经文的不同观点是上帝的智慧向我们显明的机制:

上帝在基督里和圣经中的启示是不可更改的,现今圣灵仍借着圣经说话。圣灵在各种文化中光照属上帝的子民的心智,使他们透过自己的眼睛,重新得见其中的真理,从而使全教会更多地看到上帝诸般色彩的智慧

与其为了达到表面虚伪的和平而划出范围很小的教义边界、使群体变小,福音派的邀请是我们大家能一起读《圣经》,厘清我们之间的分歧,并进行协商——这样的本质在《洛桑信约》形成的过程里十分显著。

虽然第一届洛桑大会本身只持续了10天,但起草盟约的过程却花了数个月的对话和协商。试想看看,共有2700名代表参加这场会议,这之中有多少合作的可能性呢?事实证明是相当多的。引用斯托得的评价,“我们可以真诚的说,《洛桑信约》体现了洛桑大会在心志和情感上的共识。”

这份文件的起草工作交给了一个小组委员会,成员包括斯托得、当时惠顿学院(Wheaton College)的校长哈德逊·阿默丁(Hudson Armerding),以及来自美国校园基督徒团契( InterVarsity Christian Fellowship)的秘鲁神学家萨缪尔·埃斯科瓦尔(Samuel Escobar)。

在七月洛桑大会开始前的几个月,各国与会者收到所有讲员的论文,并请他们提供书面回馈。由当时《今日基督教》的编辑道格拉斯(J. D. Douglas)撰写,《洛桑信约》的初稿便是根基于这些论文的主要主题和见解。

在对《洛桑信约》的阐释里,斯托得说,“这份文件已经可以真诚地说是出自于大会(尽管大会尚未召开),因为它反映了主要的讲员事先发表的论文贡献。 ”

在大会开始前,《洛桑信约》初稿已寄送给几位顾问,并在第一次修订中采用他们的建议。之后,信约委员会又监督了第二次修订。

但起草人也希望能与大会参与者接触,聆听他们的意见,并从中学习。因此,在第一次大会的中途,每位与会者都拿到一份信约的第三稿,并提交回应、在每天各自的小组中进行讨论。

在这些回应中,任何反对意见和修正建议都会提交给起草委员会。据斯托得所说,大会非常认真地回应每项建议。大会收到数百份意见书,并将其翻译成英文后进行分类和研究。有些提出的修正是同一议题上完全相反的两种意见,但起草委员会还是尽可能容纳所有可以容纳的部分。

最后,这次协商在三个主要主题上对《洛桑信约》的最终样貌产生了重大的影响。首先,经过慎重的协商,委员会加入了圣经无误(biblical inerrancy)的声明。第二,加强了信约中关于社会责任的声明。第三,为了反映全球教会(特别是西方世界之外)所关注的议题和其智慧,委员会做了几处修改。我相信,这三个主题恰恰总括了《洛桑会议》今日能教给我们的三大课题。

第一,受神学家薛华(Francis Schaeffer)等人的意见影响,信约加强了关于圣经权威的条文,加入一项经过慎重协商的圣经无误声明,也就是圣经“所宣告的毫无错误” 。这个具体的修改引起了激烈的争议,为信约起草委员会带来极大的挑战。

一方面而言,加入圣经无误声明的理由很充分:对圣经经文的不同观点是造成福音派与进步派基督徒之间许多深刻分歧的根本原因。在高等批判(higher criticism)学科的驱使下,现代主义仅仅主张圣经是“有权威的,但其传递的讯息却会因其自身的许多错误而随时代改变。”

与此同时,许多自由派基督徒拒绝相信复活、童女怀孕以及历史上真实存在过亚当和夏娃。虽然这三项基督教经典主张的重要性并非同等,但拒绝承认其中任何一项都是会带来深远影响力的重大改变。

厘清对圣经经文有不同解释的根本因素,是洛桑大会组织者的首要任务。基于充分的理由,福音派不能轻易地与那些对福音的理解不包含“耶稣肉身复活”的人在世界宣教之路上合作,因为这完全是另一种福音(加1:6-9)。正如使徒保罗所说:“基督若没有复活,你们的信便是徒然”(林前15:17)。

但同时,在当时的时代背景下,洛桑大会也是对前一年(1973)由普世教会协会(WCC)在曼谷召开的《今日救恩会议》(Bangkok Conference on Salvation Today)所做出的回应,甚至连会议地点的选择部分原因也是因洛桑市邻近日内瓦,而普世教会协会(WCC)的总部就在日内瓦。

《今日救恩会议》包括福音派代表及自由派和主流派基督徒,其中许多人已经偏离正统。尽管会议的最后报告对福音派作出了让步,肯定使徒行传4:12所说的“除祂以外,别无拯救,因为在天下人间,没有赐下别的名我们可以靠着得救。”但对其他如加强福音神学(theology of the gospel)的要求(要求认同1970年的《法兰克福宣言》,在此宣言里,德国基督徒反对WCC的路线越来越“人本主义导向”)——却被WCC视为单纯是西方人的想法(不能代表全世界的基督徒)而拒绝。

此外,《今日救恩会议》里面还包括其他一些声明,例如将任何“从社会压迫中释放出来”标记为救恩的一种形式——例如“越南人民的和平、安哥拉的独立、北爱尔兰的正义与和解,以及人们从权力的俘虏中释放出来”。贝豪思教授(Peter Beyerhaus)在《今日基督教》一文写道:

在这类宣告里,在看似有圣经依据的掩饰下,救恩的概念被如此扩大,并且丧失了基督教的独特性,以至于任何解放的经验都可以称为“救恩”。更因此,任何参与解放的努力都可以称为是一种“传教”。

贝豪思补充道,《今日救恩会议》也提出毛泽东主义──中国的共产主义──作为基督教可接受的替代产物。同样地,先知西蒙·金邦谷(Simon Kimbangu)的教会(他声称自己是父神的化身,他的儿子是耶稣的第二次化身)也被视为“基督教在原住民事工”上值得赞扬的范例。这些论点不仅仅是随意的评论,而是WCC领导层有意识地表达他们对亚洲和非洲教会的看法,对此,任何神学上的异议都被WCC视为“试图将原住民教会同化至西方神学思维的尝试”。

虽然没有人有权主宰“谁才可以自我认同为基督徒”,或自我认同为福音派,但《洛桑信约》寻求将基督徒的合一建立在向全世界宣扬福音的共同使命上。这个使命是即使我们在神学上分歧,仍愿加入教会这个经常令人感到不舒服的群体的主要原因。

而关于“福音本质”的严重分歧,主要来自两种截然不同的理解圣经的方式。在这场辩论中,每个人都同意圣经经文是“权威性”的,但对于“经文教导的内容是否随时代改变且充满错误?”则有相反的意见。

另一方面,即使对许多正统的基督徒来说,圣经“无误(inerrancy)”一词同样是他们争论的焦点。圣经无误是个很复杂的词汇/概念,因为它已被一些基要派/原教旨主义者视为“教义上的试金石”。让整个问题更加复杂的是,这个词的定义并不清晰,因为第一届洛桑大会(1974)离分别在1978年和1982年撰写的《芝加哥圣经无误宣言》和《芝加哥圣经释经学宣言》还有几年的时间。因着定义上的不清晰,许多与会者当时强烈反对《洛桑信约》在其关于圣经经文的声明中使用无误(inerrancy)一词,也就不足为奇了。

斯托得在谈判过程中找到解决这个僵局的方法,且非常地有智慧。他没有要求使用无误(inerrancy)一词,而是用一个简洁而突出的定义来取代,说圣经经文“所宣告的毫无错误(without error in all that it affirms)”。其他反对使用“无误(inerrancy)”这个词汇的福音派确实会肯定这个声明,但许多进步派基督徒则不会。

第二,洛桑大会也强化了《洛桑信约》中关于社会责任的条约。在这一点上,起草委员再次将自己与“WCC的进步派”和“原教旨主义派对自由主义社会福音的过度反应”区分开来。

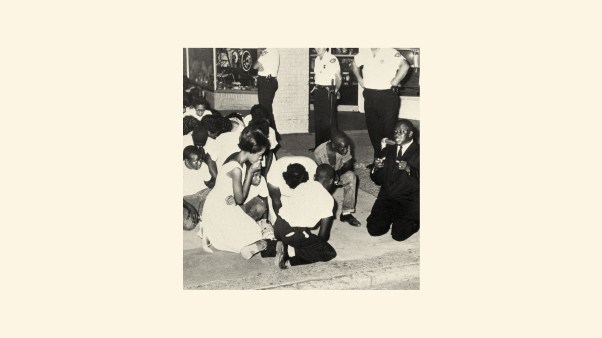

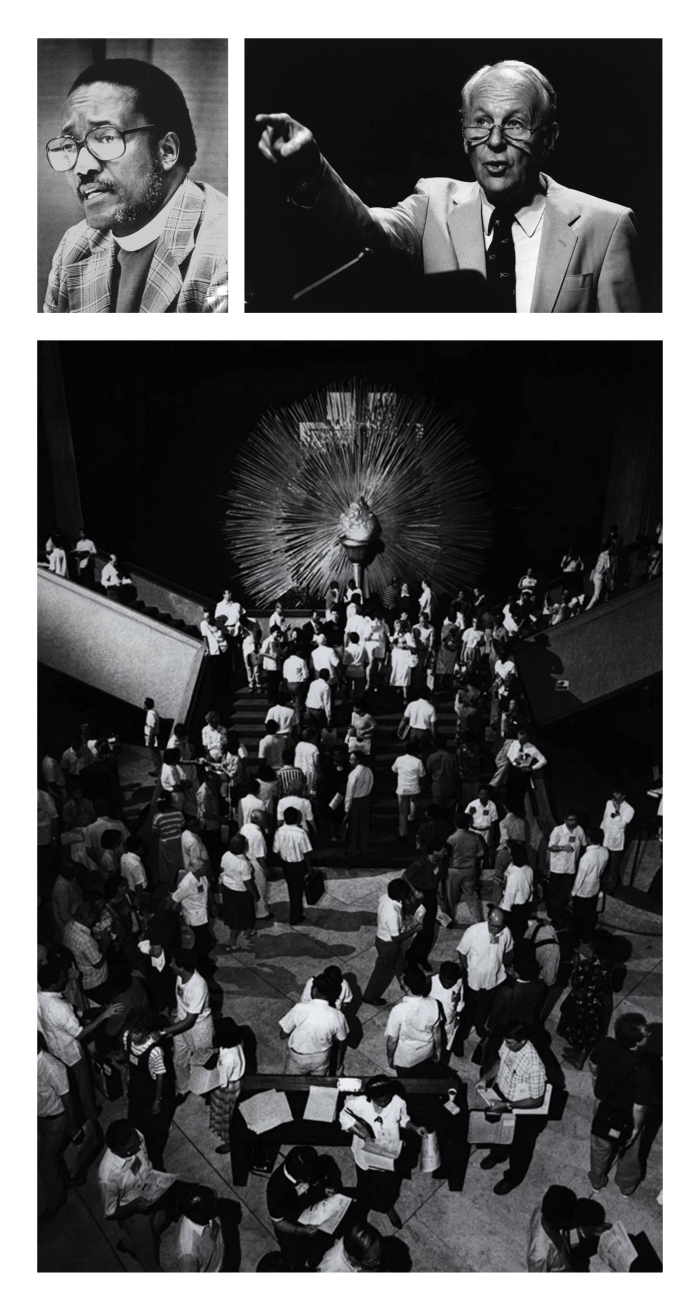

追溯葛理翰牧师(Billy Graham)在社会正义问题上的努力,可以让我们更了解这则条文具有启发性的历史背景。1953年,葛理翰打破他自幼在美国南方所受的教育,开始坚持他的教会必须实现种族融合,让黑人和白人坐在一起。

1960年,葛理翰去到非洲几个国家的复兴聚会上演讲,并被大量地报导——他在挤满人的体育场向庞大的群众传讲福音——但他不愿意去到南非,在其种族隔离政策下对照肤色而席的群众传讲福音。

葛理翰如此刻意的举动显然是对当时教会内种族分离的状态作出社会政治上的表态——并激怒了许多原教旨主义者,包括他自己的教派——美南浸信会(Southern Baptists)。

在葛理翰拒绝南非的邀请一周后,原教旨主义布道家兼广播员老鲍勃·琼斯(Bob Jones Sr.)在题为《种族隔离符合圣经吗? 》的复活节广播信息中作出回应。琼斯从对使徒行传17:26的扭曲解读中得出结论:答案是肯定的。他辩称,种族融合和试图结束种族隔离的行径违背了上帝创造的秩序,分散了人们传福音的注意力。在这一点上,琼斯与南方许多基督徒的观点相同。

尽管南非种族隔离政策一直持续到1990年代,葛理翰至终还是在1973年,也就是洛桑大会的前一年,在南非举行了黑人、白人和棕色肤色人群共聚一堂的大型聚会。这位来自美国南方的布道家对着十万名坐在一起的群众大喊道:“基督教不是白人的宗教⋯⋯基督属于所有人类!”

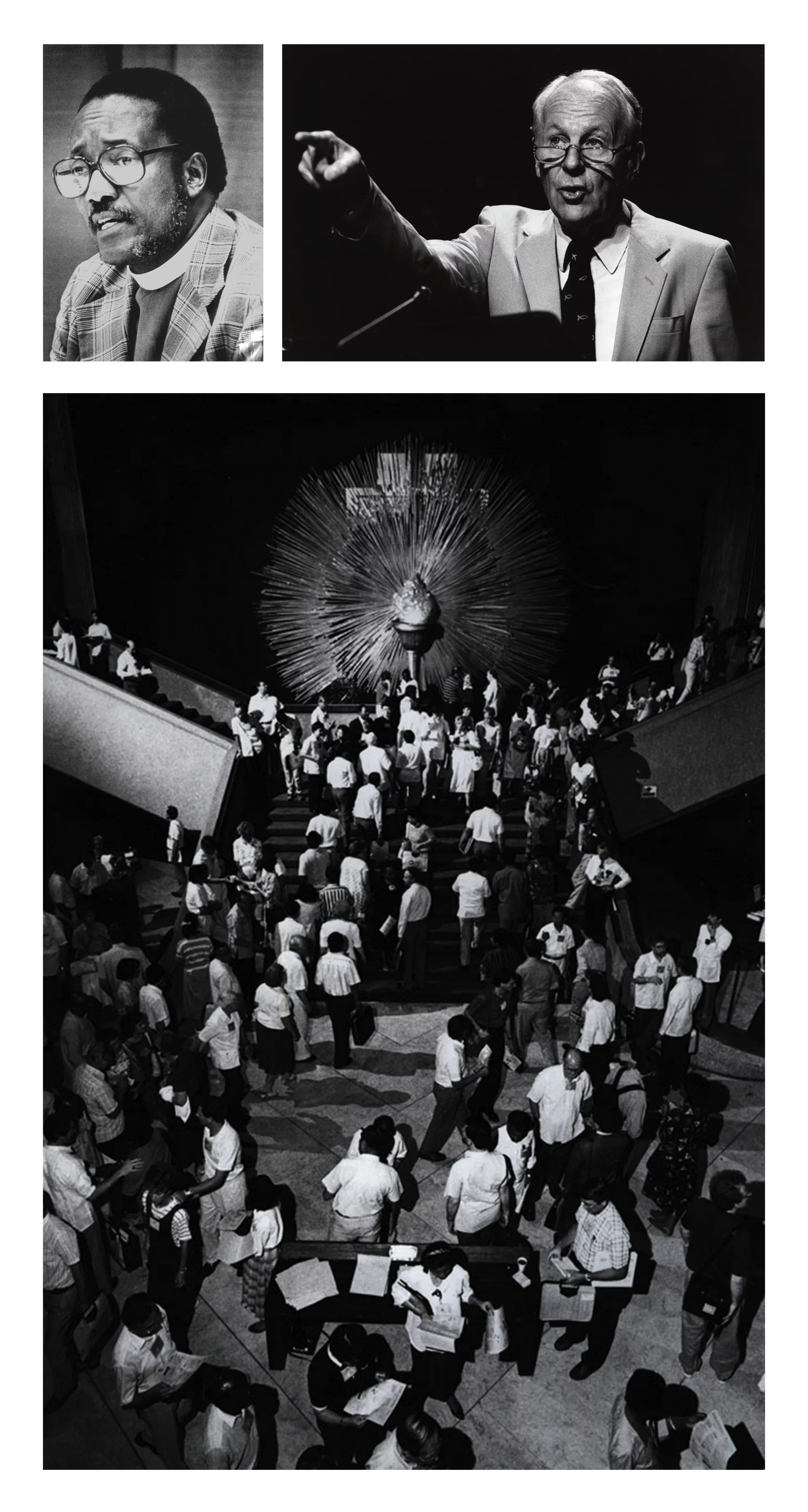

Courtesy of Billy Graham Evangelistic Association

Courtesy of Billy Graham Evangelistic Association葛理翰是马丁路德·金恩的朋友,有时也是金恩在其志业上的公开盟友。在葛理翰一生中,对见到种族正义实现的渴望不断增长。但葛理翰不知道自己做得是否足够,2005年,他对自己没有更有力地推动民权运动表示遗憾,希望自己当时有与金恩博士一起上街抗议。

这样的历史背景为《洛桑信约》最终版本的文字带来生命力。《洛桑信约》将宣扬福音的使命(根基于在耶稣基督的生、死和复活中,上帝传递的讯息)及社会正义(societal justice)的任务区分开来:

我们在此表示忏悔, 因我们忽略了社会关怀,有时认为布道与社会关怀是互相排斥的。尽管与人和好并不等同于与上帝和好,社会关怀也不等同于布道/传福音,政治解放也不等同于救恩,我们还是确信:福音布道和社会政治关怀都是我们基督徒的责任。

作为对曼谷《今日救恩会议》的回应,《洛桑信约》明确指出,从压迫中获得解放与圣经中的救恩概念并非同义词。然而,《洛桑信约》也避免了原教旨主义忽视社会正义的错误,甚至呼吁福音派基督徒悔改,因为他们也曾有所误解,放下了本属于基督徒生活实践一部分的社会关怀。

这些讨论对今日的我们而言仍是重要的课题。我们今日在探究种族、文化多样性与社会正义时所面临的困难并非新的问题。关于福音及社会正义的神学争论甚至与现代主义和原教旨主义之争一样古老。福音派正确地拒绝了社会福音以及某些会导致信仰脱离基督教自古以来持守的教义见证的解放神学形式。然而,在追求公义的实际行动上,我们往往过于自满,甚至没有为我们的自满感到忧虑。

今天,在面对批判性种族理论(Critical race theory,简称CRT)和多元、公平及包容(Diversity, Equity, and inclusion,简称DEI)的倡议上,同样是一场充满争议的战争。有许多方法可以定义并实践CRT与DEI,其中有些近似世俗化版本的解放神学。但是,渴望在社会里鼓励包容多元性的心志是令人敬佩的,而且最终能反映出对上帝国度的渴慕。这也是为什么许多呼吁推动种族正义的基督徒,是受圣经的内容和关注所驱动参与的,甚至这些动机是建立在耶稣基督的榜样上。

至少在很高的层次上,CRT与DEI的既定目标并非问题所在,即使我们担心许多达到这些目标的方式可能充满误导性或具有破坏性。而对于那些担心出现“反对圣经的DEI派别”的人来说,最好的解药可能正是效法《洛桑信约》的榜样。愿我们能阐明一个强而有力的公义神学(theology of justice),并在我们的实际行动里贯彻这些信念,也愿我们为自己过去在追求公义上的失败而忏悔。

第三,在研究洛桑运动时,我总是被其成员对全球西方教会之外的教会的多元性所感到的骄傲、喜乐和爱,以及他们想要放大这些声音的愿望所感动。洛桑大会的成员结构包括来自最偏远、代表性不足、资源不足的国家的人。洛桑大会按照经济能力提供不同比例的费用,以确保经济较不充裕的成员也能参加。不过,即便每届洛桑大会的组织者都能聚集有史以来最多元化及全球化的基督徒群体,他们也总是对无法出席的教会一隅表示难过。

尽管如此,洛桑大会对能有“来自全球各地的与会者”的承诺在其早期历史中确实面临一些障碍——从第一次大会开始,2700多名参与者之中就有超过1000人来自发展中国家。

并且,在洛桑运动出现以前,一些非洲基督徒领袖曾呼吁“暂停”西方宣教士的活动,以及透过宣教士的网络所募集的任何资金。部分原因是许多人反对他们在宣教活动中看到的“家长模式(paternalistic patterns)”,这种模式往往是由巨大的财富不平衡所助长的。

来自西方的宣教活动——即使立意良善,有时也是剥削性的,未能建立健康及合作的关系,为非西方国家提供良好的服事。而且可以肯定的是,宣教运动将西方文化与基督教联结在一起,确实扭曲了福音,并经常成为世界其他地方的福音绊脚石。

第一届洛桑大会的组织者邀请了在这场争论中各方的基督徒参加,其中包括提出暂缓宣教活动的肯亚神学家约翰·加图(John Gatu)。在大会上,由大约60位非洲成员组成的东非国家策略小组讨论了关于“暂缓西方宣教运动”的议题。加图主张暂缓,乌干达的圣公会凯文杰主教(Festo Kivengere)则反对暂缓,两人随后进行了激烈且理性的辩论。到了周末,双方已厘清彼此的分歧,并向大会提交一份共识声明:

暂缓西方宣教运动的理念背后,是对非洲过度依赖外国资源(包括人力和财力)的担心——这有时反而阻碍了本地教会在宣教的主动性和成长上的责任。我们的小组认为,可以考量在特定情况下(而非普遍情况下)施行暂缓宣教的概念。

由于“全面性的暂缓宣教行动”的要求已被撤销,洛桑大会的其他成员(以及主要由西方人士组成的信约起草委员会)本来可以不再讨论这个议题,但相反的,信约委员会承认非洲成员的忧虑是合理的,并修改信约草案,指出:“我们也承认有些宣教事工在装备并鼓励他国领袖负起应有的责任方面行动太慢了。”

在其他部分,《洛桑信约》在其有关“布道与文化”的条文里,承认虽然“福音并没有预先假定某种文化比其他文化更优越”,但全球的宣教工作“常将异国的文化与福音一起输出,导致教会受制于文化,而不是服膺于圣经的真理”。

在这些声明中,我们看到非西方的教会正确地纠正了西方教会,而西方教会则以悔改来回应。再一次,如同信约里的词句所说,并不是因为不存在需要我们解决的分歧,而正是因为我们有这些分歧,才能有机会如此美丽地呈现“上帝诸般色彩的智慧(many-colored wisdom of God)”。

而这个议题的根源是非西方基督徒的共同愿景,他们希望以平等的身分参与普世宣教。而《洛桑信约》公开地致敬这个美好的愿景:

我们感到欢喜的是,一个新的差传时代已经开始。西方教会在宣教中的主导作用正在迅速消失,上帝正从新兴的教会中兴起强大的新生力量,致力于普世宣教,表明布道的责任是属于基督的整个身体。

五十年前,福音派人士逐渐意识到,当福音与西方文化和国家的连结过于紧密时,非西方教会会如何受到伤害。而现在,我们亲眼目睹这种连结对西方教会自身同样也造成危险和伤害。

每当我们将基督教与西方、美国或任何其他社会政治实体连在一起看待时,我们的见证及对福音的理解就会被扭曲。当我们忽视全球教会内各种不同的声音时,我们就忽视了上帝“诸般色彩”的智慧。

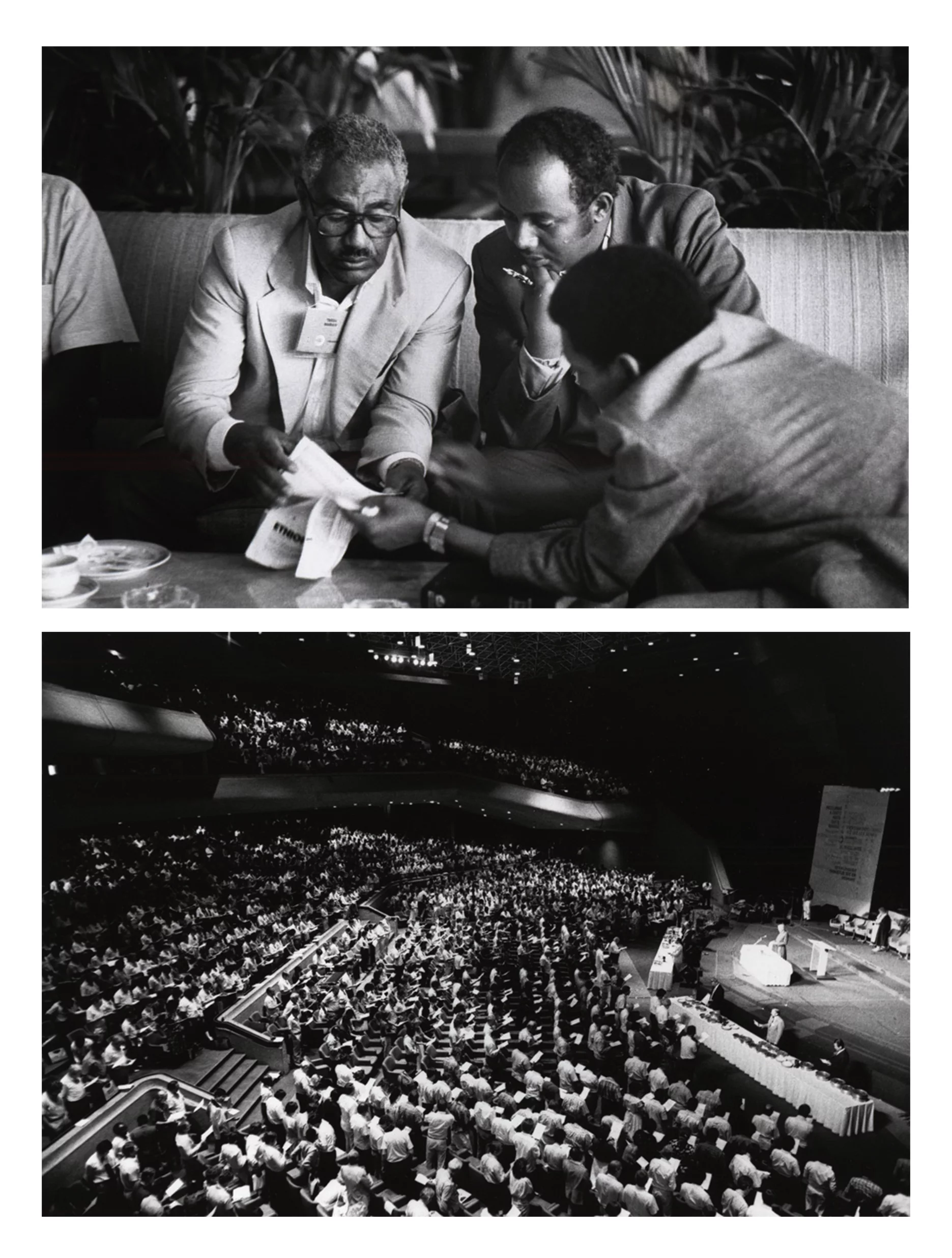

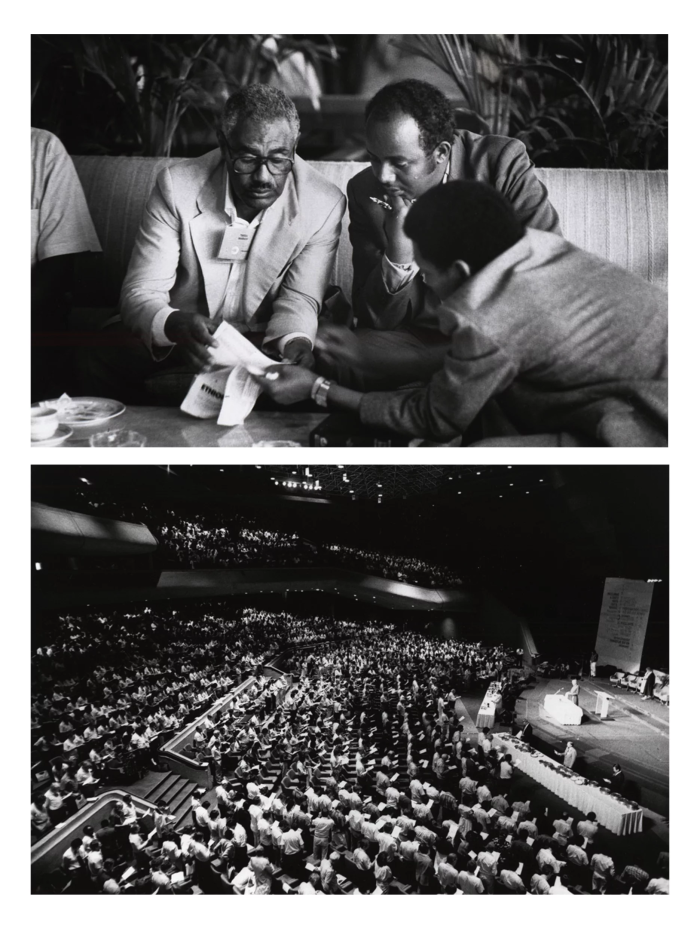

Courtesy of Wheaton Archives & Special Collections, Wheaton College, IL

Courtesy of Wheaton Archives & Special Collections, Wheaton College, IL《洛桑信约》创造了一种奇特的运动:一个由来自全球数个教派和机构的基督徒组成的关系网路。而尽管大会本身完全由新教徒组成,但他们在共识下缔结的信约也有意与基督教其他传统分支产生共鸣。至少在《哈维奖学金》支持的研究生之中,许多天主教徒和东正教基督徒也签署了。

一位来自中国的基督徒曾向我叙述他被要求在信约上签名时,内心真实的恐惧和忧虑。在中国,签名是政府用来辨识基督徒和逼迫他们的物证,所以他被教导绝对不要签署这类会彻底牵连到自己的东西。不过,经过深思熟虑后,他还是决定在信约上签名,而这是他唯一签署过的信仰声明。我们之中许多人不会遭遇和他一样的迫害,但在签署信约时,我们和他——以及许多像他一样的人——站在一起。

特别是在美国以外的地方,委身于洛桑信约的群体持续成长着,虽然我们之间仍充满歧见,我们能清楚地仰望那位超越我们所有差异,将大使命交托于我们的上帝。

Courtesy of Wheaton Archives & Special Collections, Wheaton College, IL

Courtesy of Wheaton Archives & Special Collections, Wheaton College, IL洛桑运动不断聚集新一代的领袖。在1974年第一次大会15年后的1989年,第二届世界大会在马尼拉召开,这次大会有来自173个国家(包括苏联)共4300名代表参加。这之后再过21年,2010年第三届洛桑大会在南非开普敦召开。这一次,来自198个国家共4000名代表亲自聚集在一起,但还有更多国家代表透过线上方式参加。

今年九月,第四届大会将在首尔召开,届时将有5000名代表(包括我本人)亲自出席,另有5000名代表将透过线上方式出席,以及数以万计的代表将出席全球各地的卫星会议(洛桑在世界各地召开的小型会议)。

自2010年上一届大会聚集以来,全世界在过去14年发生了许多变化。新的战争在世界各地肆虐,甚至在大会即将举行的韩国,关于战争的谣言也悄悄涌现。美国及许多其他国家正准备举行另一次充满争议的总统大选,基督教几个大型教派同样持续因原教旨主义及进步主义之间的拉扯而分裂。

然而,我的盼望是,福音派能有机会再次想起我们是谁、我们从何而来,以及我们为何必须跨越差异,而不是忽视、掩盖差异,或因这些差异而分裂。或许,当我们重新定位、调整自己,投入上帝全球使命的工作时,可以重新找到“福音派最好的版本”。

今年,当我们展望首尔大会时,我敦促所有基督徒──无论是否是福音派──阅读、讨论并考虑签署洛桑信约。愿教会领袖在讲台上教导这份信约,使会众能与信约对我们的要求做信仰上的摔跤:让这份信约提醒我们,我们蒙召要成为一个美丽的、有着差异和分歧但为神所爱的共同体。

让我们再次一起立约,负起世界宣教的艰巨任务,让属于上帝的圣而公之教会将健全的福音传遍全世界。

S. Joshua Swamidass是位医学科学家,为圣路易华盛顿大学实验室与基因组医学副教授、Peaceful Science的创办人,及《The Genealogical Adam and Eve》一书的作者。