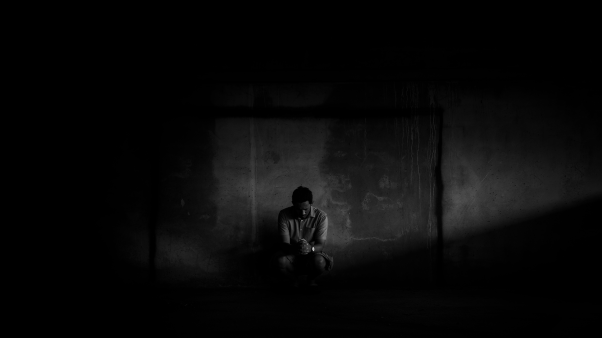

精神科医师柯特汤普森(Curt Thompson)曾写道:“作为一个人类,就是作为一种脆弱的存在。”苦难揭露了我们的脆弱性,显明我们人性中常希望忽视的这个特征。

有些人是在遭遇悲剧、天灾或关系破裂时,被迫面对自己的脆弱性,但我的脆弱性却是悄悄地显现在我的血肉之躯中。大约九年前,我患上一种将主宰我成年生活的疾病。未来的一切与我20岁时所想像的大相径庭。但在一个充满改变的计画、失望和医疗帐单的生活中,我最大的惊喜竟然是喜乐。

我知道这听起来很奇怪。伴随慢性病而来的是疼痛、受苦感和挫折感,而我们对这些情况无能为力。我的自体免疫疾病迫使我常在他人面前展露自己的脆弱,让人看到我想要藏匿起来的无能状态。但是,在学习在自己最破碎之处接受爱的过程中,我找到了最深的喜乐。

喜乐在一些我觉得最不可能出现的地方出现,例如在我和丈夫(他为了照顾我日益衰弱的身体,暂停了神学院的学业)搬进去的那间破旧小屋里。由于关节疼痛,我很难在家里行走,也很难做一些基本的事,例如做晚餐或收拾碗筷。在我的羞愧和屈辱中,其他人小小的同理心之举显得更加突出。

有一天,朋友下班后顺便过来探望我。当她坐在我身旁时,我所能做的只有哭泣。我沉浸在不确定性的悲伤中,担心自己的生活永远不会好转,但她透过与我的痛苦共处一室,无声地安慰了我。让她看着我崩溃的样子,使我意识到,即使在如此破碎的状态下,我也是被爱的。我的朋友拒绝淡化我的痛苦,也没有试图修复我,“被她所接纳”为我带来的那份简单的喜乐,在我的悲伤中带来新的生命。喜乐、痛苦和脆弱的共同存在,成为我那晚记忆的一部分。

被独自内化的苦难既黑暗且沉重,但有他人一同分担的苦难却能带来勇气和盼望。在生病的最初几年,我放下退缩或倚靠自己的生存策略,将我的无助和悲伤公诸于众。当我与朋友分享我的痛苦时,我得到他们的接纳。友谊这个安全的港湾给了我空间,让我得以以恩慈的态度接受疾病为我的生活所带来的痛苦、悲伤和限制。对他人的坦诚甚至让我对上帝更加坦诚,我发现我心中的哭喊与许多诗篇的作者相呼应。我学会拥抱自己的痛苦,视它为一份充满挑战性的礼物,挑战他人同样接纳自身的痛苦——而这种接纳本身具有治愈性。

无论是情感上还是身体上的痛苦,当我们感知到自我完整性的损失或威胁时,大脑就会将其视为一种受苦(suffering)。专门研究慢性疼痛的骨科医生莫斯科维茨(Peter A. Moskovitz)写道:“无论其成因或背景为何,受苦的感觉在神经生物学上的表现是相同的。”

其他医生和研究人员发现并描述在各种原因造成的痛苦中,“绝望、恐惧和受苦的感受”是常见的相关现象。作为人类,尽管受苦时会感到与他人以及自身高层神经功能的“全然脱节感”, 我们皆有着相同的神经生物学现象。

受苦感会引发一种“内在解体”的感觉,当我们经历痛苦时,我们的大脑会在其他重要任务里分心。像德国生物学和临床心理学教授托马斯·韦斯(Thomas Weiss)这样的研究人员正在探究我们的大脑组织与长期性的痛苦之间的关系。但许多受苦者自己可以证明,在我们情况最糟糕的时候,我们很难进行客观的思考,也很难在与他人、自己甚至与上帝的关系中感到安全。

人际神经生物学(Interpersonal neurobiology)是研究大脑和注意力的一门较新的跨学科研究方法,它强调人际关系对“神经整合”产生的作用——就像我朋友对我的同理/共情所带来的影响那样。神经精神病学家丹·西格尔(Dan Siegel)在《人际关系与大脑的奥秘》(The Developing Mind)一书中介绍了这一领域, 描述羞耻和受苦的感受如何阻碍我们调节情绪和反应的能力,但当我们感受到他人的倾听和接纳时,我们的认知和心理功能以及整体健康就会有所改善。

从生命的最初一刻开始,我们就在周遭的人际关系网络中发展和生存,我们的大脑也是如此。社会连结对人类全人福祉如此重要,以至于它们实际上与生理上的疼痛共享一条神经通路。

透过研究和亲身经历,我对痛苦和人际关系的了解越多,就越觉得人际关系是改变痛苦和随之而来的受苦感的途径。当然,身为基督徒,我们在整本圣经中都有人际关系间彼此共情的榜样。

在《哥林多前书》中,保罗甚至用生物学的词汇来描述这一点,让我们想起我们的身体:“但神配搭这身子,把加倍的体面给那有缺欠的肢体,免得身上分门别类,总要肢体彼此相顾。若一个肢体受苦,所有的肢体就一同受苦;若一个肢体得荣耀,所有的肢体就一同快乐”(林前12:24-26)。上帝医治我们、使我们成长、改变我们生命的主要方式之一就是透过祂的身体——教会。

近期的一些研究也指向这一方向。 2016年一项关于社会支持与疼痛关系的研究发现,随着正在经历疼痛时的人越来越多地参与在社会关系里,大脑内启动的疼痛区域就会减少。澳洲昆士兰大学的研究人员得出结论,社会团体里的成员们——例如教会或小组——是人类疼痛经验中重要的资源,可以强化个人目标感、意义感和安全感。

其他个别研究指出,拥有更多社会支持的人在癌症里经历到的疼痛以及心脏手术后感受到的背痛和胸痛较少。在运动员中,团队凝聚力已被证明能显著提高对疼痛的承受度。

虽然疼痛和苦难可能会造成个人的内在解体,但人际神经生物学家越来越有信心,人类大脑在其一生中能对诸如婚姻、心理治疗和友情等有意义的关系做出积极/正向的神经学上的改变。

我的疼痛的潜台词是羞耻:一种无法忍受自身处境的可怕的无力感。但福音始终提供我一种不同的叙事。我们的文化宣扬个人自给自足的能力,而痛苦却提醒我,我不足以独自面对疾病和失望。我没有自我满足的能力,并且造物主未曾设计我为一个能满足自己需求的人。人际神经生物学的见解和福音的叙事将我引向我自身之外的帮助,去寻找我的大脑、身体和灵魂最需要的医治。正如擅长将精神病学与基督徒灵命塑造历程结合的专家汤普森所写,苦难中的喜乐只会在“来自我自身之外的人的帮助”下出现。

苦难暴露了我们的脆弱性,揭露了我们通常想假装不存在的人性特征。也许这就是苦难的礼物:它迫使我们体认到,我们无法独自承受生命中的痛苦。当我允许我的苦难被别人看见和接纳时,我的大脑学会如何去信任。最终,和他人一同感受我们的破碎之痛时,我们的大脑学会倚靠唯一能救赎我们的身体和这世上无处不在的苦痛的救赎主。

我的大脑,就像我的身体和灵魂一样,被造之初的设计便是渴望关系。在苦难中,我知道我需要别人;更重要的是,我知道我需要上帝。

凯蒂·乔·拉姆齐(Katie Jo Ramsey)是科罗拉多州的治疗师和作家。她曾为CT Women撰写过关于在患有隐形疾病的同时如何在基督徒群体中生活的文章。凯蒂目前正在撰写她的第一本书,该书将结合人际神经生物学和神学的见解,探讨她在苦难中获得喜乐的经历。欲了解更多信息,请见KatieJoRamsey.com

翻译:Jane Hao / 校编:Yiting Tsai