巴黎奥运开幕典礼的表演因被认定嘲讽达芬奇《最后的晚餐》而引起的争议,将我们带回到古希腊。但不是最初的奥林匹亚市,而是雅典,如福音书作者路加在《使徒行传》第17章中记载的那个雅典。当时的基督徒与现在的基督徒一样,都得面对福音悲剧性地被人误解,而使徒保罗面对希腊人的愚拙所展现出的耐心(林前1:23)在我们观看2024年奥运会时也许可以派上用场。

多年来,我一直以为保罗在赞美迷信的雅典人的宗教信仰时,一定是口是心非。但当我花越久的时间研读这个故事,我就越相信我最初的解读是错误的。让我们一起看看使徒行传17章22-23节:

保罗站在亚略巴古当中,说:众位雅典人哪,我看你们凡事很敬畏鬼神。我游行的时候,观看你们所敬拜的,遇见一座坛,上面写着“未识之神”。你们所不认识而敬拜的,我现在告诉你们⋯⋯

这里并没有讽刺语气。保罗的赞美似乎是真诚的。尽管这个城市众多的偶像让他“非常着急”(徒17:16),他还是找到了这里头值得欣赏的地方,并利用雅典人的极端迷信作为福音的开端。我们在巴黎可以尝试和保罗同样的方法吗?

但首先,我必须承认,这场表演的艺术选择无疑是尴尬的,对观众的接受度严重缺乏远见,充其量不合人胃口。我能理解为什么许多基督徒感到被冒犯——尽管我也必须指出,关于表演者原意是什么的证据还没有定论。学者们对于这究竟是刻意的戏仿还是无意的影射意见不一,被冒犯者不太可能得到满意的道歉,困惑的人也不太可能得到明确的答案。

那么我们该何去何从?这种事情以前发生过,以后也还会再发生。除了生气或视而不见外,我们还有其他选择吗?我们有没有可能以更有帮助的方式来反思这件事,甚至可能效法保罗借此机会来分享福音?

一个很好的起点,是让我们自问:“为什么这个场景的创造者一开始会想借用基督的桌子的形象?”这在艺术界并非不寻常的举动,因为艺术界不乏对达芬奇等经典图画的参照。现代艺术家影射或挪用基督教的图像一直都是常态。从艺术史的角度来看,引用/参照本身并非新鲜事或特别重要——最重要的是它被赋予的意义。

举例来说,安德里斯·塞拉诺(Andres Serrano)于1987年的摄影作品《尿浸基督》基本上不存在理解这个作品的不同方式,这也是为什么它持续引起基督徒愤怒的原因。相较之下,安迪·沃荷(Andy Warhol)在生命的最后一段时光,以达芬奇《最后的晚餐》为题,创作了一系列庞大的画作。这些作品持续启发人们(包括基督徒在内)更深的反思,也改变学者对安迪·沃荷的灵性生活的认识。

WikiMedia Commons / WikiArt

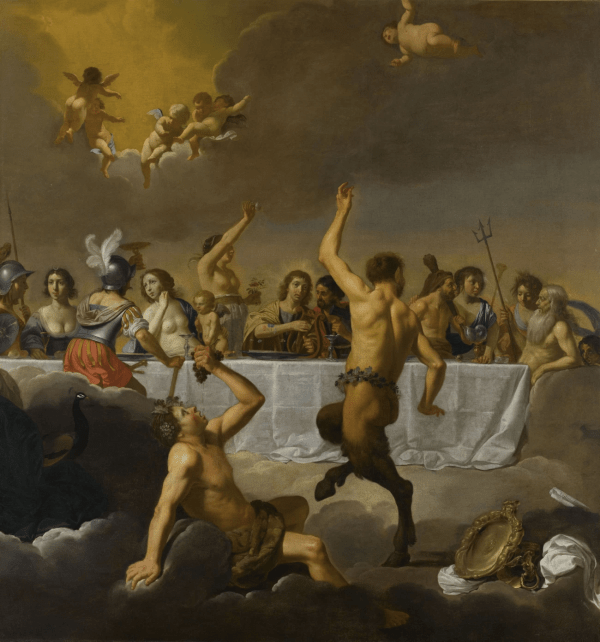

WikiMedia Commons / WikiArt要判定这些艺术参照是否是“故意冒犯”,还是单纯是艺术学校毕业生的内部玩笑,抑或是雅典人的迷惘渴望的化身,往往是个艰难的选择。这正是巴黎奥运开幕式宴会图像的争议所在。主办单位是在尊重原作——致敬达芬奇的杰作和/或荷兰艺术家Jan van Bijlert于17世纪创作的《诸神的盛宴》——以增加其意义,或是在贬低原作,又或是在重新定义它?

WikiMedia Commons

WikiMedia Commons我相信答案就在于我们是否认定这场可能参照了《最后的晚餐》的表演,以非常不恰当或不合原貌的方式描绘基督和门徒的形象。表面上看来,答案似乎是明确肯定的:门徒被换成了变装皇后,最后的晚餐桌上是个涂成蓝色几乎全裸的男子。

不过,尽管奥运会坚持这场表演唯一的参考是希腊神话,仍难摆脱与达芬奇的关联性,部分原因在于巴黎的表演者似乎在探讨“谁有资格坐在那张特殊的桌子上”。而我们必须记得,耶稣传道的时候,也一次又一次的强调同样的问题:祂曾与“罪人和税吏”一起用餐(马可福音2:15-17)。耶稣扰乱既定的餐桌交友规范让祂惹上不少麻烦——而尽管这场表演让许多观众感到不舒服,却可能是一次试图做和耶稣同样的事、问同个问题的尝试。

撇开巴黎奥运不谈,基督徒或许需要重新思考我们对基督教形象的“占有感”。我能理解被冒犯的感觉。身为基督教大学的艺术史教授,我经常发现自己对“我们的东西”被人粗暴地挪用感到愤怒。我可以列出一张长长的清单,列出近期在电影和电视上让我恼火的“冒犯基督教”的例子。

然而,回想以下两件事或许有助于缓和这种“被冒犯的反应”。首先,我们古代的基督徒弟兄姊妹们常常不知道该如何既拒绝偶像,同时又描绘自己的信仰,因此他们经常挪用他们邻近的希腊罗马国家现成可用的视觉文化。请看义大利拉文纳(Ravenna)亚略洗礼堂(Arian Baptistry)天花板马赛克的中心场景。耶稣受洗时旁边出现的那位是河神吗?(为何被画得那么像希腊的河神)

Ввласенко / WikiMedia Commons

Ввласенко / WikiMedia Commons又或是,让我们拿许多描绘约拿在藤蔓下的图像(例如大英博物馆的约拿石棺)与古代世界描绘戴欧尼修斯神(Dionysus)或恩底弥翁(Endymion)斜躺在垂下的藤蔓下的图像作比较。无论是否是基督徒,艺术家们都会互相参照作品,初代基督徒使用异教的图像作为视觉上的掩护,让他们在罗马迫害最严酷的时期得以生存。随着时间推移,这种颠覆熟悉形式的做法逐渐演变出创造全新的形式。 (回想一下,基督徒在基督复活后的八个世纪内,都未曾描绘基督在十字架上的形象)。

这也是为什么我们很难判定巴黎奥运上的表演:《诸神的盛宴》本来就看起来很像《最后的晚餐》,所以即使奥运如他们声称的那样只参考了Van Bijlert的画作,这个画面看起来还是很像达芬奇的画作。这些作品都有共同的来源,一代人的艺术必然会影响另一代人。我们不能双重标准——当相互参照的艺术对我们有用时就接受它,当它对我们没有用时,就抱怨别人使用我们的艺术。

无论我们喜欢与否,像达芬奇这些由教会创作、为教会创作的杰作,是人类共同文化遗产的一部分,将继续启发后代艺术家,产生大量杰出和失败的作品。我们期望的不正是这样吗?也许我们可以学着惊叹这些图画在世俗化的世界里产生持久影响力的能力。

这让我想到我们应该抵抗自己出于本能的“反感、谴责尚不认识神的人”的第二个原因:为什么如达芬奇那样的图像仍能引起世人共鸣?为什么现代世界少见的真正全球性的活动(奥运)的筹划者,选择使用这个图像?

我相信这个选择很大程度上反映了我们这个时代的灵性需求。奥运艺术总监对于反弹声浪的回应,是形容这个场景是一幅包容的画面。他可以选择许多不同的方式来呈现这一价值,但他选择了这个图像——无论好坏,能让人联想到耶稣与背叛祂的人共进晚餐,并设立那顿所有基督徒应以此纪念祂的餐点:圣餐。

我们真的对艺术总监的这个选择感到失望吗?或者我们能在这里看到一种在绝望、孤独和无意识地渴望上帝的情况下,对真理做出的笨拙的抓取—— 一种值得我们同理的抓取?我们是否可以像保罗在使徒行传17:27所说的一样,盼望这场表演的筹划者和粉丝能“寻求神,或者可以揣摩而得;其实祂离我们各人不远”?

耶稣也曾严重地被祂的朋友和敌人以错误的方式描绘、呈现。无论祂走到哪里,祂对随处而来的人们的迷惘表现出极大的耐心,祂的回应不是愤怒或冷漠,而是以更深入灵魂的问题、适时的呼召悔改以及宣告好消息来回应。即使是严厉的保罗,在因周遭充满粗劣的偶像感到着急之际,也找到了能将失丧的人们引导至上帝的方式。

Taylor Worley是惠顿学院(Wheaton College)艺术史客座副教授,也是《Memento Mori in Contemporary Art: Theologies of Lament and Hope.》一书的作者